Придуманные люди с острова Минданао - [5]

В недавние времена братства отдельные очень партийные товарищи даже обижались, когда слышали слово «пан» в свой адрес.

— Я не пан, — говорили они, — чего это вы ко мне так обращаетесь?

— Конечно, конечно, — отвечали гостеприимные поляки, мучительно соображая. — Он не пан?! Неужто считает себя женщиной? Бр-р-р… — И, не вдаваясь в обсуждение, соглашались: — Да, товарышч Сергей Иванбвич, конечно. Так что пан будет пить: чай или, як обычно, водку?

С человеком, которому только кажется, что он польский язык знает, могут случаться разные казусы.

— А пан знает? — спрашивает поляк, имея в виду: «А вы знаете?»

— Пан знает, — отвечает наш земляк, предполагающий, что если его называют паном, то и он о себе должен говорить то же самое.

— Я-то знаю, — отвечает поляк, полагая, что его спросили, знает ли он, — а вот пан знает?

Будь собеседники беспросветными идиотами, они могли бы беседовать таким образом до второго пришествия… Но в силу истории знание русского языка у поляков существенно лучше, чем у других иностранцев, поэтому они переходят на более понятную нашим форму. Хотя она им тоже кажется смешноватой.

В общем, не так уж это все трудно. Стоит запомнить, что в качестве первого доверительного шага вы можете обращаться не по фамилиям, а по именам: «пан Антони», «пани Крыстина».

А вот перейти на «Антось» и «Крыся» за время краткого визита вам вряд ли удастся. Так что нечего и запоминать.

Похвальное слово мистеру Хэду

Не следует думать, что Чехия и Польша — последние оазисы вежливости в Европе. Просто мы начали с них, как понятных — так, во всяком случае, нам кажется — славянских стран. Или по крайней мере нам кажется, что жизнь их более понятна.

Можно было бы описать весь Старый Континент, страну за страной, и везде найти поучительные и полезные примеры, показывающие, что у каждого — даже маленького — этноса существуют свои правила вежливости, хотя в целом европейские понятия и нам не чужды, и, соблюдая привычные нам правила, мы вполне можем приобрести репутацию воспитанных людей. Различия же чаще всего связаны с языком. Только для обращения на «вы», к примеру, у итальянцев существуют три формы с разным оттенком почтения: voi, lei и Donnevostra, причем с «вой» можно обратиться и к нескольким людям, и к одному, не слишком почтенному, «леи» — к персоне уважаемой, а «Донневостра» — к очень уважаемой. А у румын обращений два: «voi» и «Dumnevoastra»; поскольку у них язык близкородственный итальянскому, это можно и не объяснять. И уж если мы говорим о романских языках, то обязательно следует добавить и испанское уважительное «Vd», что читается как «устед» и восходит к обращению «ваша милость». И, гурмански завершая тему, мы посоветуем читателю, говоря с французами по-французски (и даже по-английски, если они поймут), вставлять чуть ли не после каждого третьего слова «мадам» или «месье».

Впрочем, что толку объяснять нашим людям, что в Скандинавии, например, все больше распространяется обращение на «ты», когда подавляющее их большинство не владеет шведским языком — что уж тут говорить о датском или норвежском! Говорят-то наши за рубежом все больше на русской разновидности английского, а в нем этого самого «ты» днем с огнем не отыщешь! (Разве что при обращении к Богу, но это тема совсем другого исследования…) При этом стоит отметить, что в большинстве стран Европы наблюдается, как бы это сказать, заметное упрощение нравов на американский манер. Это когда джентльмен лет семидесяти, протягивая вам руку, представляется: Джек. Или — Роб. Не говорить же ему для уважения Джек Клиффордович!

На самой этой простецкой манере стоит остановиться. Она создает у людей неискушенных ощущение равенства и панибратских отношений. Бедняга бывает крайне разочарован, когда любая его попытка нарушения субординации жестко пресекается.

И все-таки есть в этой манере что-то привлекательное! Один американец японского происхождения поступил на работу в японскую фирму. Однако долго он там не выдержал.

— Не мог терпеть, — жаловался бедняга, — как старый хрыч Микимото, наш управляющий, не глядя ни на кого, шествует по коридору, а все низко кланяются. У нас в Америке в фирме все по именам: Фрэнк, Дик, Том. Правда, если Фрэнк — президент фирмы, а бедный Дик Каяма — это я, его служащий, то в один буфет мы не ходим…

Потому, наверное, некоторая американистость нравов и идет победной поступью. Даже по Германии.

Недавно мне пришлось встретиться в Германии в гостях с настоящей баронессой. (Вообще-то она доцент в университете, но все-таки и баронесса.) Хозяйка меня предупредила, что называть гостью надо «фрау баронесса», потому что «фрау доцент» звучит слишком уж старомодно. Но баронесса при первой же попытке мягко поправила меня, назвав свое имя. Имя это, кстати, столь необычное, что я его запомнил: Диотима. Папа дал ей его не потому, что был бароном, а потому, что был профессором философии и при Гитлере мысли свои держал при себе, но мог выразить осторожный протест против фашизма, назвав дочь не германской Брунхильдой или Гудрун, а именем, взятым из классической античной философии.

Правда, соседа по дому, даже прожив с ним в соседстве лет сорок, называют только по фамилии с добавлением «герр», а жену его — «фрау». Как их зовут по-человечески, вы можете и не узнать никогда.

Писатель и этнограф Лев Минц рассказывает о еврейских общинах, существующих по всему миру, о происхождении еврейских имен и фамилий, о еврейских профессиях и особой еврейской географии, щедро сдабривая свое повествование историческими фактами, лингвистическими изысканиями, социологическими данными, байками и анекдотами. И в конце концов дает ответ на вопрос, как, распространившись по всему свету, евреи тем не менее сумели сохранить общность и остаться единым народом.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Какая фамилия самая русская? Почему она же самая немецкая? В чем главный секрет узбекского плова? Как правильно называются суши? Когда за столом можно есть руками? Зачем был нужен лифчик в мужском гардеробе? Чем занимаются крестьяне Македонии в первую брачную ночь? Почему парагвайские индейцы стонут от боли, когда рожают их жены? Что и на каком языке означают слова хьхьл и ыбылыны? Ответы на эти и многие другие вопросы можно узнать из книги известного этнографа и писателя Льва Минца. «Котелок дядюшки Ляо» — увлекательное путешествие в мир обычаев, традиций и тайн разных народов, живущих вокруг нас.

Поездка эта относится собственно к 1876 году. Однако, за истекшие семь лет на берегах Нила и Суэцкого канала ничто не изменилось из того, что здесь описано: предлагаемые наброски ни политических, ни экономических вопросов не затрагивают а касаются исключительно путевых впечатлений туриста, осмотревшего то, что осматривалось, осматривается и во веки будет осматриваться в Египте.Наброски эти разновременно появились на страницах Русского Вестника. В настоящей книжке некоторые утомительные подробности — по большей части археологические — перенесены из текста в примечания.

«Невидимая невеста» — это первоначальный (не отредактированный Мишелем Верном) вариант романа «Тайна Вильгельма Шторица».

О путешествии в Китай я думал уже давно. Ещё в 1997 году, разрабатывая маршрут в Индию, я выбирал — ехать туда через Иран или через Китай? Первый путь оказался проще и короче. В феврале 1998 года мы вдесятером проехали из Москвы автостопом через Кавказ, Иран, Пакистан в Индию, а китайский вариант был отложен на потом.Спустя несколько лет российские автостопщики, вдоволь наездившись сперва по Европе, а потом и по странам Ближнего Востока, — стали проникать и на Восток Дальний. Летом 1998 года вышла книжка “Тропою дикого осла”, её написал некий Владимир Динец, живущий сейчас в Америке.

Одна из самых известных в мире исполнительниц танца живота американка Тамалин Даллал отправляется в экзотическое путешествие. Ее цель – понять душу танца, которому она посвятила свою жизнь, а значит, заглянуть в глаза всегда загадочной Азии.Тамалин начинает путешествие с индонезийского Банда-Ачеха, веками танцующего свой танец «тысячи рук», оттуда она отправляется в сердце Сахары – оазис Сива, где под звук тростниковой флейты поют свои вечные песни пески Белой пустыни. А дальше – на далекий Занзибар, остров, чье прошлое все еще живет под солнцем, омываемом волнами, а настоящее потонуло в наркотическом дурмане.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Нет, это вовсе не кулинарная книга, как многие могут подумать. Зато из нее можно узнать, например, о том, как Европа чтит память человека, придумавшего самую популярную на Руси закуску, или о том, как король Наварры Карл Злой умер в прямом смысле от водки, однако же так и не узнав ее вкуса. А еще – в чем отличие студня от холодца, а холодца от заливного, и с чего это вдруг индейка родом из Америки стала по всему миру зваться «турецкой птицей», и где родина яблок, и почему осетровых на Руси называли «красной рыбой», и что означает быть с кем-то «в одной каше», и кто в Древнем Египте ел хлеб с миндалем, и почему монахамфранцисканцам запрещали употреблять шоколад, и что говорят законы царя Хаммурапи о ценах на пиво, и почему парное мясо – не самое лучшее, и как сварить яйцо с помощью пращи… Журналист Фаина Османова и писатель Дмитрий Стахов написали отличную книгу, нашпигованную множеством фактов, – книгу, в которой и любители вкусно поесть, и сторонники любых диет найдут для себя немало интересного.

Книга Леонида Васильева адресована тем, кто хочет лучше узнать и понять Китай и китайцев. Она подробно повествует о том, , как формировались древнейшие культы, традиции верования и обряды Китая, как возникли в Китае конфуцианство, даосизм и китайский буддизм, как постепенно сложилась синтетическая религия, соединившая в себе элементы всех трех учений, и как все это создало традиции, во многом определившие китайский национальный характер. Это рассказ о том, как традиция, вобравшая опыт десятков поколений, стала образом жизни, в основе которого поклонение предкам, почтение к старшим, любовь к детям, благоговение перед ученостью, целеустремленность, ответственность и трудолюбие.

Есть две причины, по которым эту книгу надо прочитать обязательно.Во-первых, она посвящена основателю ислама пророку Мухаммеду, который мирной проповедью объединил вокруг себя массы людей и затем, уже в качестве политического деятеля и полководца, создал мощнейшее государство, положившее начало Арабскому халифату. Во-вторых, она написана выдающимся писателем Вашингтоном Ирвингом, которого принято называть отцом американской литературы. В России Ирвинга знают как автора знаменитой «Легенды о Сонной Лощине», но его исторические труды до сих пор практически неизвестны отечественному читателю.

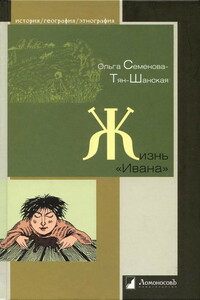

Быт дореволюционной русской деревни в наше время зачастую излишне омрачается или напротив, поэтизируется. Тем большее значение приобретает беспристрастный взгляд очевидца. Ольга Семенова-Тян-Шанская (1863 1906) — дочь знаменитого географа и путешественника и сама этнограф — на протяжении многих лет, взяв за объект исследования село в Рязанской губернии, добросовестно записывала все, что имело отношение к быту тамошних крестьян. В результате получилась удивительная книга, насыщенная фактами из жизни наших предков, книга о самобытной культуре, исчезнувшей во времени.