Превратности метода - [111]

В беседах он допускал частые ошибки, уверяя, скажем, что Плутарх был латинским историком, а вирус испанки назывался Пелопоннесом. Вдруг он принимался диктовать статью о политическом положении в нашей стране и в разгар диктовки обрывал себя, отдав отчет в том, что статью негде будет напечатать. Зачастую он ораторствовал ради того, чтобы лишь поговорить; он назначал и снимал министров, награждал кого-то в своем воображении, набрасывал планы общественных работ, а затем, вернувшись к реальности, перед бутылкой «божоле нуво» от мосье Мюзара, сам над собой смеялся.

У него появилась поразительная тяга к посещению музеев. Он ходил в Музей истории Парижа — Карнавалэ, — чтобы посмотреть там игрушечные гильотины. В Лувре перед большим полотном «Коронации» Давида[411] он проводил сногсшибательные параллели между мадам Летисией[412] и Aunt Jemima Полковника Хофмана. Он посещал музей Гревена в надежде увидеть — а вдруг обнаружишь, заранее ведь никогда, и ничего не известно! — самого себя, вылепленного из воска. Чоло Мендосу тревожили и другие несуразности Патриарха. Как-то, утром 5 мая, тот пробудился с навязчивой идеей — в полдень, к счастью, забытой из-за известий, полученных с родины, — послать огромный венок в Дом Инвалидов, возложить к саркофагу с останками Наполеона по случаю годовщины смерти императора на острове Святой Елены. И все-таки известная величественность, известная сила сквозили во внешнем облике, определяли поведение старого диктатора.

Внешность, манеры свергнутых деспотов — из тех, что в течение многих лет навязывали свою волю, диктовали законы в той или иной части света. Достаточно было ему завалиться в свой гамак, как этот гамак превращался для него в трон. Когда он раскачивался в сетке, спустив ноги, — то сюда, то туда, подергивая шнурок, для этого прилаженный, — он неизмеримо возрастал в масштабе, чувствовал себя державным в своей горизонтальности бессмертного, обойденного словарем Лярусса. И тогда он говорил о своих армиях, о своих генералах, о своих военных кампаниях, «…как та — помнишь?.. Но нет, тогда был не ты… Еще налетел ураган, еще в Пещере Мумий…» Однажды ранним утром, заговорив об этом, он решил во что бы то ни стало посетить музей Трокадеро. В сопровождении Чоло он направился в громоздкий и печальный дворец — смесь сарагосского и арабского стилей со стилем барона де Османн[413], с безвкусными аркадами и лжеминаретами; перед гигантской головой с острова Пасхи дремал дежурный в расстегнутой куртке. (Видимо, не слишком-то складно тем утром работал мозг Патриарха, поскольку он спросил имя скульптора, создавшего эту композицию…) И дошли они бродить по галереям, все более длинным, все более заполненным каноэ, лежащими на земле, тотемическими птицами, ощетинившимися в шипах идолами, мертвыми богами мертвых религий, запыленными эскимосами, тибетскими трубами, сваленными в углах бубнами-пришедшими в негодность бубнами, с распущенными шнурами, с изъеденной кожей, замолкшими навсегда после того, как задавали они тон празднествам, призывали дожди, сообщали о восстаниях… И таким образом переходя от швейной-иглы-из-кости-тюленя к ритуальным маскам из Новых Гебрид, от африканских колдовских амулетов к золотому нагрудному кресту, от погремушки шамана к каменному топору, добрался Глава Нации до того, что искал: здесь, посреди зала, прямоугольная витрина, в ней под стеклом на деревянной подставке сидела — на веки вечные — Мумия, «из тех, о которых я тебе столько говорил», обнаруженная в Пещере той бурной ночью… Обветшавший человеческий остов — обернутые в рухлядь торчащие кости, иссохшая кожа, продырявленная, источенная червями; и череп, обвитый вышитой ленточкой, с пустыми глазницами жуткой выразительности; зло зияла впадина исчезнувшего носа, а выдвинутые челюсти с желтыми зубами навсегда замерли в неслышном вопле; и всё это покоилось на убогих больших берцовых костях, скрещенных; свешивались тысячелетние альпаргаты, еще будто новые — не выгорел цвет красных, черных и желтых нитей их плетения. Здесь, в двух шагах от Марсельезы Рюда, продолжала сиднем сидеть эта образина, точно громадный зародыш, бесплотный, прошедший все этапы взросления, зрелости, дряхлости и смерти, вещь не вещь — анатомические останки, представленные костьми под отвратительными пепельно-черными лохмами, оборванными прядями по обеим сторонам высохших донельзя щек. И этот обнаруженный в подземелье монарх, судья, священнослужитель либо военачальник снова раздраженно вглядывался из глубин своих бессчетных веков на тех, кто осмелился нарушить его покой… И похоже, что уставился на меня, только на меня, точно продолжает диалог, когда я сказал: «Не жалуйся, сукин сын, на то, что вытащил тебя из твоей мерзопакостной грязи, чтобы вывести в люди… Чтобы вывести тебя…»

Роман «Царство земное» рассказывает о революции на Гаити в конце 18-го – начале 19 века и мифологической стихии, присущей сознанию негров. В нем Карпентьер открывает «чудесную реальность» Латинской Америки, подлинный мир народной жизни, где чудо порождается на каждом шагу мифологизированным сознанием народа. И эта народная фантастика, хранящая тепло родового бытия, красоту и гармонию народного идеала, противостоит вымороченному и бесплодному «чуду», порожденному сознанием, бегущим в иррациональный хаос.

Сборник посвящается 30–летию Революционных вооруженных сил Республики Куба. В него входят повести, рассказы, стихи современных кубинских писателей, в которых прослеживается боевой путь защитников острова Свободы.

Сборник включает в себя наиболее значительные рассказы кубинских писателей XX века. В них показаны тяжелое прошлое, героическая революционная борьба нескольких поколений кубинцев за свое социальное и национальное освобождение, сегодняшний день республики.

Повесть «Концерт барокко» — одно из самых блистательных произведений Карпентьера, обобщающее новое видение истории и новое ощущение времени. Название произведения составлено из основных понятий карпентьеровской теории: концерт — это музыкально-театральное действо на сюжет Истории; барокко — это, как говорил Карпентьер, «способ преобразования материи», то есть форма реализации и художественного воплощения Истории. Герои являются символами-масками культур (Хозяин — Мексика, Слуга, негр Филомено, — Куба), а их путешествие из Мексики через Гавану в Европу воплощает развитие во времени человеческой культуры, увиденной с «американской» и теперь уже универсальной точки зрения.

В романе «Век Просвещения» грохот времени отдается стуком дверного молотка в дом, где в Гаване конца XVIII в., в век Просвещения, живут трое молодых людей: Эстебан, София и Карлос; это настойчивый зов времени пробуждает их и вводит в жестокую реальность Великой Перемены, наступающей в мире. Перед нами снова Театр Истории, снова перед нами события времен Великой французской революции…

В однотомник избранных произведений великого писателя Латинской Америки, классика кубинской литературы Алехо Карпентьера вошли два романа и две повести: «Царство земное», «Век просвещения», «Концерт барокко», «Арфа и тень».Эти произведения представляют собой наиболее значительные достижения А. Карпентьера в искусстве прозы — и в то же время отражают различные этапы творческого пути писателя, дают представление о цельности идейных убеждений и историко-философских воззрений, показывают эволюцию его художественного метода от первого значительного романа «Царство земное» (1949) до последней повести «Арфа и тень» (1979).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Главный герой — начинающий писатель, угодив в аспирантуру, окунается в сатирически-абсурдную атмосферу современной университетской лаборатории. Роман поднимает актуальную тему имитации науки, обнажает неприглядную правду о жизни молодых ученых и крушении их высоких стремлений. Они вынуждены либо приспосабливаться, либо бороться с тоталитарной системой, меняющей на ходу правила игры. Их мятеж заведомо обречен. Однако эта битва — лишь тень вечного Армагеддона, в котором добро не может не победить.

Знаете ли вы, как звучат мелодии бакинского двора? А где находится край света? Верите ли в Деда Мороза? Не пытались ли войти дважды в одну реку? Ну, признайтесь же: писали письма кумирам? Если это и многое другое вам интересно, книга современной писательницы Ольги Меклер не оставит вас равнодушными. Автор более двадцати лет живет в Израиле, но попрежнему считает, что выразительнее, чем русский язык, человечество ничего так и не создало, поэтому пишет исключительно на нем. Галерея образов и ситуаций, с которыми читателю предстоит познакомиться, создана на основе реальных жизненных историй, поэтому вы будете искренне смеяться и грустить вместе с героями, наверняка узнаете в ком-то из них своих знакомых, а отложив книгу, задумаетесь о жизненных ценностях, душевных качествах, об ответственности за свои поступки.

Александр Телищев-Ферье – молодой французский археолог – посвящает свою жизнь поиску древнего шумерского города Меде, разрушенного наводнением примерно в IV тысячелетии до н. э. Одновременно с раскопками герой пишет книгу по мотивам расшифрованной им рукописи. Два действия разворачиваются параллельно: в Багдаде 2002–2003 гг., незадолго до вторжения войск НАТО, и во времена Шумерской цивилизации. Два мира существуют как будто в зеркальном отражении, в каждом – своя история, в которой переплетаются любовь, дружба, преданность и жажда наживы, ложь, отчаяние.

Книгу, которую вы держите в руках, вполне можно отнести ко многим жанрам. Это и мемуары, причем достаточно редкая их разновидность – с окраины советской страны 70-х годов XX столетия, из столицы Таджикской ССР. С другой стороны, это пронзительные и изящные рассказы о животных – обитателях душанбинского зоопарка, их нравах и судьбах. С третьей – раздумья русского интеллигента, полные трепетного отношения к окружающему нас миру. И наконец – это просто очень интересное и увлекательное чтение, от которого не смогут оторваться ни взрослые, ни дети.

Оксана – серая мышка. На работе все на ней ездят, а личной жизни просто нет. Последней каплей становится жестокий розыгрыш коллег. И Ксюша решает: все, хватит. Пора менять себя и свою жизнь… («Яичница на утюге») Мама с детства внушала Насте, что мужчина в жизни женщины – только временная обуза, а счастливых браков не бывает. Но верить в это девушка не хотела. Она мечтала о семье, любящем муже, о детях. На одном из тренингов Настя создает коллаж, визуализацию «Солнечного свидания». И он начинает работать… («Коллаж желаний») Также в сборник вошли другие рассказы автора.

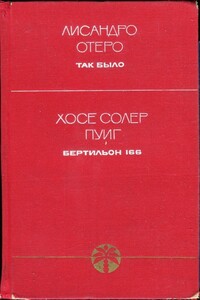

Романы, входящие в настоящий том Библиотеки кубинской литературы, посвящены событиям, предшествовавшим Революции 1959 года. Давая яркую картину разложения буржуазной верхушки («Так было») и впечатляющие эпизоды полной тревог и опасностей подпольной борьбы («Бертильон 166»), произведения эти воссоздают широкую панораму кубинской действительности в канун решающих событий.