После запятой - [48]

Какие они все разные. Мне все казалось, что я перескакиваю из одного мира в другой, пока не обнаружилось, что я изнутри каждого из них смотрела на один и тот же. Даже эту комнату все видят по-разному, что же говорить о других мирах. Или же нет других миров, а есть только эта комната глазами разных людей? Нет, миры мирами, это другое, а комната все же оставалась узнаваемой. Менялись только очертания, освещение, содержимое. Один углядел столько подробных деталей за тот короткий промежуток, что я с ним была, сколько я за всю жизнь не рассмотрела. Кто-то совсем не видит других людей, а некоторые только их и видят, не замечая предметов. Насколько по-разному можно увидеть одного и того же человека, и все же это никогда не совпадает с тем, каким он себе сам кажется. Но все изменения происходят в очерченных пределах. Как будто существует контур с ограниченной растяжимостью, и его границы задаются взаимным давлением изнутри и снаружи. Есть заданная форма, непрерывно обновляющаяся желаниями владельца и ожиданиями наблюдателя. Идет постоянная борьба, прекращающийся напор с двух сторон, стоит одной зазеваться, как другая овладевает позицией. Но рисунок накладывается одними и теми же инструментами — желаниями, мыслями, усилиями, действиями, чувствами. Мы-то думали, что все это — часть нас, а это всего лишь то, что приходит извне и лепит нас. В нашей воле выбирать краски, а не брать первое, что лежит на палитре. Но вначале нужно это понять, чтобы положить самому правильный грунт, на который ненужные, лишние краски не ложатся. Какую бы краску мы ни выбрали для обозначения другого, в первую очередь она окрашивает нас. Эти краски — все мысли и чувства и желания расположены как в спектре, и можно использовать всю палитру в правильной тональности, и картина получится гармоничной, но можно также взять сочетающиеся краски и испортить замысел. Мы как прозрачные приемники, нас могут настроить на одну волну, и мы всю жизнь будем слушать только ее, но можем и сами себя переключить и исполнить то, что нам нравится. Потому что волна остается просто волной, пока мы ее через себя не пропустим, только тогда она зазвучит. И есть агрессивные волны, не упускающие ни одной возможности, лезущие напролом, они-то чаще всего и случаются. А есть волны, которые пребывают и ждут, пока ты до них дойдешь. Отсюда их всех можно видеть насквозь. Какие чувства и мысли у кого были, какие есть сейчас и какие кружатся вокруг, ожидая своей очереди. Такие хрупкие, прозрачные колбочки с разным содержимым. Правда, сейчас их встряхнули и превратили в сообщающиеся сосуды, поэтому уровень содержимого в них выровнялся. Настройка идет на сильнейшего, если таковой оказывается среди них. Его уровень бывает так высок, что он всех наполняет доверху, сам ничего не теряя. Или же настройка идет на количество, если много людей с одинаковым уровнем, они всех остальных поднимают или опускают до себя. Как бывает в толпе. Но сейчас другой случай. Они все открылись от неожиданности потери меня. Теперь-то я понимаю, как глупо было примеривать на себя чужую позицию, пусть это уже не было — быть как все, но значило — быть как те. Но ведь быть собой — не выбирают, это единственное, что нам дано со всей определенностью. Единственное, что мы можем, более того, что мы должны перед лицом Создателя — это стать собой. Отсюда видно, как разнообразно они задуманы, как неповторим каждый, несмотря на все чудовищные усилия уравняться, несмотря на узаконенные ими границы различий — пол, нация, сословие, болезнь, как бы они у них ни назывались, им не ограничить свои отличия дозволенными рамками. Даже в этих пределах каждый уникален, как бы он ни прикрывался общей судьбой, общим цветом кожи или общей причастностью; каждому дано в этой общей симфонии исполнить только свою одну-единственную ноту, и если она будет похожа на соседние, то вся симфония в целом прозвучит фальшиво. До чего они додумались — будто бы существует только два пола. Ну если взять все более менее дозволенные отклонения — то пять. Пусть даже сто один. Все равно это смехотворно мало — полов ровно столько, сколько существует людей. И каждый может любить только так, как он может. Зато никто другой так полюбить будет неспособен. Любовь такая огромная, такая бесконечная, никто из смертных не в состоянии охватить даже ощутимую часть ее. Но если каждый честно исполнит любовь так, как именно ему завещано, мы сможем охватить любовь полностью. Каждый из нас может заполнить свою единственную клеточку в любви. Лишь однажды мне довелось видеть любовь в чистом виде. Это было в метро, не помню, в какой европейской стране. В вагоне везли группу детей-даунов.

И хотя они так похожи, двое из них, видимо, братья, в одинаковых курточках, отчетливо выделялись не только среди своих, но и среди всех пассажиров. Старший опекал младшего, совершая простые действия — поддерживал, когда поезд накренялся, поправлял на нем курточку, и во всем этом сквозила такая любовь, что все завороженно смотрели на эту парочку. Один любил, ни на кого и ни на что не оглядываясь, другой позволял себя любить, не ставя условий. Не стремясь к ответным действиям. Любови тоже бывают разные, но та, которую они являли благодаря своему существованию, была самой впечатляющей из всех, что мне довелось увидеть. А сколько еще существует разных чувств, которым их проводники не дали осуществиться. Вокруг них такие просторы, невозделанные пространства чувств, о которых они не в силах даже помыслить. Причем мысль пропустить через себя легче, тогда как чувства обладают более вязкой консистенцией. Мысль труднее поймать, а чувства так и липнут. Особенно привычные, даже если не тебе, а окружению. Им бы только понять, что они приемники, способные поймать волны любой длины. Хотя нет, некоторые из них передатчики, видно, как на картинке. Я имею в виду не только тех, которые здесь сидят, а всех, которые были. Оказывается, так просто заглянуть как угодно далеко в прошлое. Не нужно читать никаких историй, это все равно что смотреть на эту комнату глазами любого из них, то есть не смотреть, а быть в этой комнате, потому что все в совокупности, а я опять берусь за свой прежний излюбленный способ восприятия. Многие из них почти ничего не видели в этой комнате, тем более ничего не видели в других сверх того, что те хотели показать, но зато сколько они слышали, как ощущали вкус пищи, порой мне трудно было разобраться, кто я — хлеб, который жуют, или человек, вкушающий его. И вино имеет плоть и отношение к пьющему его. Но это отношение не привычное нам, человеческое, с непременной эмоциональной окраской. У еды нет осознания себя, вот чем она отличается от людей. Но все, что мы едим, имеет свою сущность, способную взаимодействовать с нами и менять наше осознание. Чего нельзя сказать о нас — мы не способны влиять на ее сущность, она просто есть, неизменная, пока мы ее не приняли, и влияющая только на нас. От того, кто ее вкусил, сущность пищи не меняется. Да и пища не меняется, а только обозначается. Сущность одного и того же напитка при взаимодействии с разными людьми выявляет в них только то, что уже было в непроявленном виде. Но мы настолько то, что мы едим, что даже неудивительно. Непонятно другое — что это было всегда так очевидно. Теперь совсем понятно — вначале взаимодействие пищи с тобой только высвечивает твои свойства, если же часто употреблять ее, то она становится тобой, во всяком случае, большей частью тебя. Точно так же, как мысли и чувства являются нашей пищей, влияя на строение всего тела, только их действие не так скоропалительно, зато необратимо. Так вот, оглядываясь назад, видно, как мы осваивали все бесчисленные пространства, раскинувшиеся вокруг нас, пропуская через себя — это единственный способ. Вот почему мне не верилось в изложение истории. Ведь уже то, что здесь происходит, настолько разнится в их восприятии, хотя они все примерно одного круга и примерно одинаково настроены. И они честны перед собой в своем видении. А люди, описывающие историю, еще и преследовали свои цели — приукрасить что-то, или откровенно нарисовать картину, которую им бы хотелось видеть или просто умолчать о чем-то, чаще — о важном, реже — о деталях. Искажения не имеют прямой связи с интересностью текста, из них образующегося. Порой можно быть честным перед собой и всеми в своем повествовании и тем не менее создать увлекательный образ, а все старания приукрасить обычно вызывают судорогу зевоты.

«Надо уезжать – но куда? Надо оставаться – но где найти место?» Мировые катаклизмы последних лет сформировали у многих из нас чувство реальной и трансцендентальной бездомности и заставили переосмыслить наше отношение к пространству и географии. Книга Станислава Снытко «История прозы в описаниях Земли» – художественное исследование новых временных и пространственных условий, хроника изоляции и одновременно попытка приоткрыть дверь в замкнутое сознание. Пристанищем одиночки, утратившего чувство дома, здесь становятся литература и история: он странствует через кроличьи норы в самой их ткани и примеряет на себя самый разный опыт.

Получив редкое и невостребованное образование, нейробиолог Кирилл Озеров приходит на спор работать в школу. Здесь он сталкивается с неуправляемыми подростками, буллингом и усталыми учителями, которых давит система. Озеров полон энергии и энтузиазма. В борьбе с царящим вокруг хаосом молодой специалист быстро приобретает союзников и наживает врагов. Каждая глава романа "Четыре месяца темноты" посвящена отдельному персонажу. Вы увидите события, произошедшие в Городе Дождей, глазами совершенно разных героев. Одарённый мальчик и загадочный сторож, живущий в подвале школы.

МГНОВЕННЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР THE SATURDAY TIMES. ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ПОКЛОННИКОВ ФРЕДРИКА БАКМАНА. Иногда, чтобы выбраться из дебрей, нужно в них зайти. Айзек стоит на мосту в одиночестве. Он сломлен, разбит и не знает, как ему жить дальше. От отчаяния он кричит куда-то вниз, в реку. А потом вдруг слышит ответ. Крик – возможно, даже более отчаянный, чем его собственный. Айзек следует за звуком в лес. И то, что он там находит, меняет все. Эта история может показаться вам знакомой. Потерянный человек и нежданный гость, который станет его другом, но не сможет остаться навсегда.

Таня живет в маленьком городе в Николаевской области. Дома неуютно, несмотря на любимых питомцев – тараканов, старые обиды и сумасшедшую кошку. В гостиной висят снимки папиной печени. На кухне плачет некрасивая женщина – ее мать. Таня – канатоходец, балансирует между оливье с вареной колбасой и готическими соборами викторианской Англии. Она снимает сериал о собственной жизни и тщательно подбирает декорации. На аниме-фестивале Таня знакомится с Морганом. Впервые жить ей становится интереснее, чем мечтать. Они оба пишут фанфики и однажды создают свою ролевую игру.

«Холмы, освещенные солнцем» — первая книга повестей и рассказов ленинградского прозаика Олега Базунова. Посвященная нашим современникам, книга эта затрагивает острые морально-нравственные проблемы.

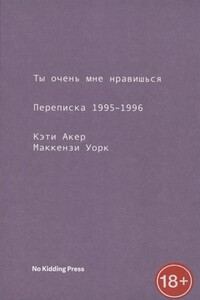

Кэти Акер и Маккензи Уорк встретились в 1995 году во время тура Акер по Австралии. Между ними завязался мимолетный роман, а затем — двухнедельная возбужденная переписка. В их имейлах — отблески прозрений, слухов, секса и размышлений о культуре. Они пишут в исступлении, несколько раз в день. Их письма встречаются где-то на линии перемены даты, сами становясь объектом анализа. Итог этих писем — каталог того, как два неординарных писателя соблазняют друг друга сквозь 7500 миль авиапространства, втягивая в дело Альфреда Хичкока, плюшевых зверей, Жоржа Батая, Элвиса Пресли, феноменологию, марксизм, «Секретные материалы», психоанализ и «Книгу Перемен». Их переписка — это «Пир» Платона для XXI века, написанный для квир-персон, нердов и книжных гиков.