После запятой - [12]

Это уже не они. Они сейчас ни при чем. Сидят себе тихо. Мы просто едем. В автобусе, кажется. Смотри на город. Может быть, последний раз видишь. Не могу, дай мне собраться. Хорошо, что они так тягостно молчат. Эта тяжесть спрессовывает меня, не дает расползтись. В ней так спокойно. Если бы они не прерывали ее своими рыданиями, не продырявливали. Она бы всех нас окутала, успокоила. Я же чувствую, что они насилуют себя, чтобы зарыдать. Они накачивают себя, чтобы потом звуком прорвать пелену, объявшую нас. Им кажется, что тишина, их охватившая, нечестна по отношению ко мне. Не понимают, что сейчас это единственное, что нас объединяет. Я чувствую, если бы у них хватило отважности предаться этому, я смогла бы с ними говорить. Они смогли бы меня услышать. Но так тоже ничего. Как в колыбели. Раскачиваешься мерно, потом звук — остановка, немного резкая, потом опять плавность. Совсем остановились. Уже приехали? Только приспособишься к чему-нибудь, сразу все меняется. Но хотя бы сейчас могу все нормально воспринимать, нет больше этой свистопляски. Сколько автобусов! Я думала, этот один. И еще многие на своих машинах приехали. Вон его машина. Где же сам? Не видать, куда делся. А, вот он. Помогает этот ящик нести. Забавно, они с отцом стали плечом к плечу. При моей жизни такого не случалось. Отец же не мог ему простить, что мы никак не поженимся, думал, это его вина. А сейчас прямо как два голубка рядом. А сзади держат — ну, конечно, кто же еще — мои самые лучшие друзья-мужчины. Друг детства — интересно, я не только другим его так представляю, но и про себя всегда так зову, если подумать — он мой самый старинный друг, мы втроем росли чуть ли не с младенчества — а она где? — я их раздельно уже не представляю — вон, бредет сзади, хорошо, что они поженились, держит маму под руки. И мой белобрысый однокашник. Мы с ним почему-то редко виделись, хотя каждая встреча была большой радостью для обоих. Он такой надежный. Я всегда знала, что могу опереться на него в трудную минуту. Поразительно, что при нашей последней встрече — дней десять прошло, что ли? — я на его традиционные заверения в любви и дружбе впервые не отделалась хмыканьем или риторическим — да? — а членораздельно ответила, что такие чувства всегда взаимны. И он неожиданно без своего обычного юмора пристально посмотрел мне в глаза и ответил — да, я знаю. Неужели мы тогда предчувствовали, что мой конец близок? Хоть с ним сумела проститься. Но это его заслуга. Он всегда был безукоризнен. Любая наша встреча, стань она последней, и ему не в чем было бы упрекнуть себя. В отличие от меня.

И все же как, однако, беспрекословно уступили нести именно этим четверым. Как само собой разумеющееся. Вроде и разговора никакого не было. Они каждый, не сговариваясь, подошли и молча взяли со своей стороны… А маму под другую руку взяла та моя подруга. Мы с ней позже ведь познакомились, уже в художественном училище — как сейчас дико звучит это словосочетание, — но так друг на друга похожи. То есть и ростом, и фигурой — лица, конечно, разные, — и голоса у нас всегда путали по телефону. Как-то они правильно все сгруппировались. Но хоть они сейчас и вместе, парами, тройками, не так как там, когда прощались, но там они были слиты в целое, а сейчас все как-то врозь, поодиночке. Каждый наедине с собой. Какие они все беззащитные… Особенно мужчины. На женщин тоже это обрушилось нежданнонегаданно, но они кажутся достойными противниками. Сражаются тяжело, но умело. Как будто обучены. Как будто не в первый раз. Как будто нежданно, но гаданно. А мужчины кажутся безоружными. Рушатся на глазах. Сложили руки — хоть сейчас в плен бери. Но как они плачут — все вместе, одинаково. Я этого не хотела, Господи! Неужели я когда-то могла мечтать, чтобы кто-либо плакал на моих похоронах? Это так ужасно. Врагу не пожелаешь. Как я их всех люблю. И не могу утешить. Как-то все очень серьезно складывается. Они такой основательностью страдания перекрывают мне все пути к отступлению. Теперь я не могу встать оттуда и с кокетливой улыбкой заявить: я пошутила, теперь отдыхаем.

И мне некуда деться от своей вины перед ними. Совсем некуда. Снег кругом лежит. Наверно, тяжело было копать, земля мерзлая. Вот еще и совсем незнакомым людям я задала работу… Хорошо, что только это туда положат, а мне не надо будет залезать. Хотя могла бы и присоединиться. Я чувствую, что смогла бы, стоит только захотеть. Может, рискнуть? Тогда не надо будет смотреть, как они убиваются. Да нет, повременю еще немного. Туда забраться никогда не будет поздно. А на них можно и не смотреть, если так неприятно. Есть еще масса других объектов для внимания. Кто-то уронил красную гвоздику на снег. Как это банально. И все равно, как откровение, как в первый раз. Если задуматься, то странно, что первые похороны, на которых я присутствую, оказались моими собственными. Вон там еще группа людей. Наверно, кого-то еще хоронят. Может, я его разгляжу? Что-то даже мне не удается его разглядеть. Может, он совсем не смог вынести этого зрелища и куда-нибудь смылся? Мужественный человек. Мне страшно от них далеко отходить. Но неужели на всем кладбище я одна такая? Только живых вижу. Кажется, дошли — все вдруг остановились. А, вот яма. Теперь я всегда буду здесь лежать. Мне как-то все равно где. Здесь так здесь. Не лучше и не хуже других мест. Все равно это — не я. Не совсем я. Сняли крышку снова. Господи, как я сейчас на виду! Все на меня смотрит — и небо смотрит, и все люди смотрят, и снег смотрит, и эти птицы смотрят. Меня поставили — нет, подставили — на всеобщее обозрение. Весь мир стал глазами — миллионом глаз, — взирающих на меня со всех сторон. Так неприкрыто я лежу. И так неприкрыто все на меня смотрит. Ох, как они вовремя заплакали на этот раз. Сейчас их плач заслоняет меня, оберегает, а не разрывает на части, как там. Да, они меня загородили. Сразу легче стало. За их плачем можно спрятаться от всего. Плач стоит сплошной стеной — я где-то слышала — вот о чем это было. Ее ничем не пробить, хотя я и слышу удары ветра, но куда там — она устоит. Хотя это что-то посильнее, чем ветер — тараном, что ли, бьют каким-то, все сотрясается. Еще немного — и вся постройка рухнет. Чем же они ударяют? Не ударяют, а стучат, теперь понятно все. Гвозди забивают — вот что за посторонние звуки примешались к рыданиям и раздергали меня. Гроб заколачивают. Наконец-то. Странно, этот звук действует на них сильнее, чем на меня, а ведь я стала такой чувствительной последнее время. Они вздрагивают так, будто это в них вбивают. Кто это такой? — распоряжается всеми, в первый раз вижу. Ему одному здесь по себе. По-моему, мы все же незнакомы. Слава Богу, опустили благополучно. Только сейчас поняла — все время я боялась, что сорвется. Кажется, одним только моим напряжением удалось удержать. И не только моим — иначе эти слабые канаты не выдержали бы. Вот был бы ужас… Землю, говорит, бросайте, а они беспрекословно слушаются. Без него все бы здесь растерялись. У него что, работа такая, или он для души старается? Они не понимают, что не землю сейчас в меня кидают, а меня от себя отрывают. Мое тело. В виде земли. И отшвыривают. Мало того что в ящик упаковали, им нужно еще и этим жестом завершить действие. Что ж, наверное, так и надо. Так им легче порвать связь между нами. Это я ощущаю смысл их поступка, им самим так не кажется. Самые близкие бросают в первую очередь. Это для того задумано, чтобы последующие завалили их комья массой своих и не дали вырваться обратно — если бы они опомнились. Ловко рабочие холмик накидали своими лопатами, в одно мгновение. Теперь утрамбовывают. Все. Так быстро, мастера своего дела. Бедная мама… Зачем они цветы обламывают, перед тем как положить? Тоже так принято? Не знала. Испортили цветы окончательно. Были такие красивые. Положили бы так, целиком, а то какое-то побоище устроили. Кашу из цветов. За всю жизнь мне их столько не дарили. Да еще посреди зимы. Что с мамой-то делать? Совсем она расслабилась, а ни на кого опираться не хочет. Всех отталкивает. Ей так долго не выдержать. Вот, хорошо хоть к этому дереву теперь прислонилась — какая-то поддержка. От людей не хочет ее.

Даже если весь мир похож на абсурд, хорошая книга не даст вам сойти с ума. Люди рассказывают истории с самого начала времен. Рассказывают о том, что видели и о чем слышали. Рассказывают о том, что было и что могло бы быть. Рассказывают, чтобы отвлечься, скоротать время или пережить непростые времена. Иногда такие истории превращаются в хроники, летописи, памятники отдельным периодам и эпохам. Так появились «Сказки тысячи и одной ночи», «Кентерберийские рассказы» и «Декамерон» Боккаччо. «Новый Декамерон» – это тоже своеобразный памятник эпохе, которая совершенно точно войдет в историю.

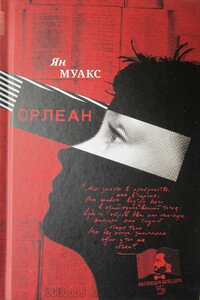

«Унижение, проникнув в нашу кровь, циркулирует там до самой смерти; мое причиняет мне страдания до сих пор». В своем новом романе Ян Муакс, обладатель Гонкуровской премии, премии Ренодо и других наград, обращается к беспрерывной тьме своего детства. Ныряя на глубину, погружаясь в самый ил, он по крупицам поднимает со дна на поверхность кошмарные истории, явно не желающие быть рассказанными. В двух частях романа, озаглавленных «Внутри» и «Снаружи», Ян Муакс рассматривает одни и те же годы детства и юности, от подготовительной группы детского сада до поступления в вуз, сквозь две противоположные призмы.

В сборнике представлены произведения выдающегося писателя Фридриха Горенштейна (1932–2002), посвященные Израилю и судьбе этого государства. Ранее не издававшиеся в России публицистические эссе и трактат-памфлет свидетельствуют о глубоком знании темы и блистательном даре Горенштейна-полемиста. Завершает книгу синопсис сценария «Еврейские истории, рассказанные в израильских ресторанах», в финале которого писатель с надеждой утверждает: «Был, есть и будет над крышей еврейского дома Божий посланец, Ангел-хранитель, тем более теперь не под чужой, а под своей, ближайшей, крышей будет играть музыка, слышен свободный смех…».

В повести рассматриваются проблемы современного общества, обусловленные потерей семейных ценностей. Постепенно материальная составляющая взяла верх над такими понятиями, как верность, любовь и забота. В течение полугода происходит череда событий, которая усиливает либо перестраивает жизненные позиции героев, позволяет наладить новую жизнь и сохранить семейные ценности.

События книги разворачиваются в отдаленном от «большой земли» таежном поселке в середине 1960-х годов. Судьбы постоянных его обитателей и приезжих – первооткрывателей тюменской нефти, работающих по соседству, «ответработников» – переплетаются между собой и с судьбой края, природой, связь с которой особенно глубоко выявляет и лучшие, и худшие человеческие качества. Занимательный сюжет, исполненные то драматизма, то юмора ситуации описания, дающие возможность живо ощутить красоту северной природы, боль за нее, раненную небрежным, подчас жестоким отношением человека, – все это читатель найдет на страницах романа. Неоценимую помощь в издании книги оказали автору его друзья: Тамара Петровна Воробьева, Фаина Васильевна Кисличная, Наталья Васильевна Козлова, Михаил Степанович Мельник, Владимир Юрьевич Халямин.

Когда даже в самом прозаичном месте находится место любви, дружбе, соперничеству, ненависти… Если твой привычный мир разрушают, ты просто не можешь не пытаться все исправить.