После перерыва. Пути русской философии - [7]

Важнейшей из упомянутых периферийных сторон соборности, нашедших все же философское выражение, является сторона гносеологическая. В многочисленных построениях, объединяемых часто под именем онтологической гносеологии, русская мысль начала века обратилась к вопросам теории познания, заимствуя проблематику и подход ведущих течений тогдашней западной философии и, в первую очередь, неокантианства. Однако она стремилась воспринимать эти течения избирательно и критически, внести в них собственный корректив, исходя из своего самобытного наследия. С небольшим упрощением эти российские коррективы к неокантианской гносеологии возможно свести к двум главным положениям:

I. Сознание имеет соборную природу. Оно отнюдь не принадлежит индивидууму как таковому, но только реализуется, осуществляет свою работу через индивидуума и в индивидууме. Само же по себе оно с необходимостью включает в себя транс-индивидуальные, коллективные, универсальные аспекты и предпосылки, является родовым и вселенским сознанием.

2. Познание базируется на нравственных предпосылках. Оно невозможно как чисто рассудочная деятельность, но представляет собой некую синтетическую, целостную активность, в которую вовлекаются и мысль, и воля, и чувство; и из всех этих вне-рассудочных слагаемых процесса познания решающим и важнейшим служит любовь.

Эти положения разбирались и обосновывались весьма многими из наших философов — Сергеем и Евгением Трубецкими, Лосским и Франком, Флоренским, Шпетом, Аскольдовым... Лучшее и наиболее яркое обоснование первого из них дано, вероятно, у С.Н. Трубецкого в работе «О природе сознания», второго же — у Флоренского в знаменитой книге «Столп и утверждение Истины», где оно выставлено уже в эпиграфе: «Познание совершается любовью». Но еще задолго до всех этих авторов и то, и другое положение были отчетливо выдвинуты и с силой подчеркнуты Хомяковым. Из многих его высказываний на эту тему приведем хотя бы одно. «Ясность разумения поставляется в зависимость от закона нравственного. Общение любви не только полезно, но вполне необходимо для постижения истины, и постижение истины на ней зиждется и без нее невозможно. Недоступная для отдельного мышления, истина доступна только совокупности мышлений, связанных любовью» (I, 283). И можно с полным правом сказать, что на всем протяжении пути русской религиозной философии, ее гносеология оставалась в своих основах — хомяковской гносеологией.

Большим вниманием идея соборности пользовалась в общественной мысли. Можно даже сказать, что социальный аспект, трактовка соборности как принципа социального бытия, со временем вышел на первый план, оставив первоначальный экклезиологический смысл понятия отодвинутым и едва ли не позабытым. Здесь наблюдалась довольно планомерная эволюция. У ранних славянофилов живет с самого начала представление об общественном идеале, выражающем гармоническое устройство социального бытия. Наибольшим историческим приближением к нему они согласно считали русскую сельскую общину, крестьянский «мир» и, соответственно, идеал именовался обыкновенно «общинностью» или «общинным единством», будучи определяем как «единство, которое заключается... в понятии естественного и нравственного братства и внутренней правды» (I, 99). Является банальной традицией упрекать славянофилов в идеализации общинного уклада и российской истории. При всей избитости, упрек справедлив; хотя Хомяков старался умерять эту склонность (особенно после Крымской войны), однако и он никогда не достиг того, чтобы одною мерою мерить и равным судом судить свое и чужое, Россию и Запад. Но нам сейчас важно сказать другое. Сколь приукрашенными ни рисовались бы здесь истоки и основания российской истории и государственности, никогда приукрашивание не становилось обожествлением, и общинность не отождествлялась с соборностью. То были два разных принципа, и никогда Хомяков не помышлял сливать их, приравнивать дело человеческое, мирское Богочеловеческому и благодатному. Между тем и другим твердо виделась непереходимая грань.

Однако же в скором будущем эту грань с пугающей легкостью разучились видеть — а потом научились отрицать. Соборность неуклонно, все сильнее и откровеннее заземлялась, лишалась благодатного содержания и низводилась до простого социального и органического принципа: в известном смысле, этот процесс — сама суть идейной эволюции славянофильства, от раннего к позднему, а от него — к охранительству последнего царствования, пореволюционному евразийству и еще дальше. В этом процессе вырождения, пути соборности перекрещивались с путями социалистической идеи: как не раз замечалось, «в увлечении идеалом фаланстера или коммуны нетрудно распознать подсознательную и заблудившуюся

Самый чистый и самый благородный из великих людей новой русской истории.- П.А. Флоренский Колумбом, открывшим Россию, называли Хомякова. К. Бестужев-Рюмин сказал: "Да, у нас в умственной сфере равны с ним только Ломоносов и Пушкин. Мы же берем для себя великой целью слова А.С. Хомякова: "Для России возможна только одна задача - сделаться самым христианским из человеческих обществ".Источник: Библиотека "Института Сенергийной Антрополгии" (http://synergia-isa.ru/?page_id=4301#H)

Из истории отечественной философской мыслиОт редакции. Мы продолжаем рубрику «Из истории отечественной философской мысли» подборкой, посвященной творчеству известного историка и философа Л. П. Карсавина. К сожалению, имя этого мыслителя почти забыто, его идеи, тесно связанные с религиозно-философской традицией обсуждения важнейших проблем человеческой свободы, пониманием личности и истории, сути общественных преобразований, практически не анализировались в нашей литературе. Рукописи Карсавина «Жозеф де Местр», публикуемой впервые, до сих пор лежавшей в архиве, предпослана статья С.

Заметки к онтологии виртуальностиИсточник: Библиотека "Института Сенергийной Антрополгии" http://synergia-isa.ru/?page_id=4301#H)

Предмет моего доклада — проблематика междисциплинарности в гуманитарном познании. Я опишу особенности этой проблематики, а затем представлю новый подход к ней, который предлагает синергийная антропология, развиваемое мной антропологическое направление. Чтобы понять логику и задачи данного подхода, потребуется также некоторая преамбула о специфике гуманитарной методологии и эпистемологии.Источник: Библиотека "Института Сенергийной Антрополгии" http://synergia-isa.ru/?page_id=4301#H".

В историю русской мысли, русской культуры Владимир Сергеевич Соловьев входит не только своим творчеством. Особой малой традицией в эту историю входит также обычай отмечать дату его кончины, обычай поминок по Соловьеву. Отчасти такую традицию, видимо, породил известный танатоцентризм русского и православного сознания, их поглощенность темой смерти и воскресения: как не раз отмечали, русская культура соловьевской эпохи была своего рода культурой поминок, в которой особо значимыми событиями служили кончины и юбилеи кончин духовных лидеров и учителей.

Это не совсем обычная книга о России, составленная из трудов разных лет, знаменитого русского ученого и мыслителя Виктора Николаевича Тростникова. Автор, обладая колоссальным опытом, накопленным за много лет жизни в самых разнообразных условиях, остается на удивление молодым. Действительно, Россия в каком-то смысле пережила свое «самое длинное десятилетие». А суждения автора о всяческих сторонах общественной жизни, науки, религии, здравого смысла оказываются необычно острыми, схватывающими самую суть нашей сегодняшней (да и вчерашней и завтрашней) реальности.

Серия «Новые идеи в философии» под редакцией Н.О. Лосского и Э.Л. Радлова впервые вышла в Санкт-Петербурге в издательстве «Образование» ровно сто лет назад – в 1912—1914 гг. За три неполных года свет увидело семнадцать сборников. Среди авторов статей такие известные русские и иностранные ученые как А. Бергсон, Ф. Брентано, В. Вундт, Э. Гартман, У. Джемс, В. Дильтей и др. До настоящего времени сборники являются большой библиографической редкостью и представляют собой огромную познавательную и историческую ценность прежде всего в силу своего содержания.

Во 2-м томе марксистско-ленинская диалектика рассматривается как теоретическая и методологическая основа современного научного познания. Исследуется диалектика субъекта и объекта, взаимосвязь метода теория и практики, анализируется мировоззренческая, методологическая эвристическая и нормативная функции принципов, законов и категорий диалектики, раскрывается единство диалектики, логики и теории познания.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Поль Вирильо, архитектор, основатель (совместно с Клодом Параном) группы «Architecture Principe», писатель, автор книг «Бункер: археология», «Скорость и политика», «Эстетика исчезновения», «Критическое пространство», «Информационная бомба», «Пейзаж событий» и других, католик, развивает в эссе «Машина зрения» свою традиционную тему критической рефлексии над феноменом скорости. Социальная эволюция, тесно переплетенная, согласно Вирильо, с процессом всеобщего ускорения, в данном случае рассматривается в ее визуальном аспекте.

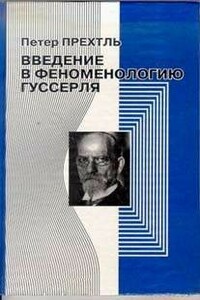

Книга известного современного немецкого философа Петера Прехтля представляет собой редкое по систематичности изложение феноменологии Эдмунда Гуссерля. Автор сосредоточивается не на историческом, а на тематическом плане гуссерлевских исследований.http://fb2.traumlibrary.net.