Похвала тени - [5]

Писатель Мусякодзи Санэацу, современник Танидзаки, говорил: «Я верю, что, когда удастся открыть тайну красоты, понять волю природы, откроется и цель жизни». Значит, в красоте японцы видят «волю», закон природы. Можно вспомнить Акутагаву: «Эта пара, которую именуют Добром и Злом, происходит из одного и того же отечества. Так назвали их те, кто ничего не знал об этом отечестве. Давайте назовем их иначе, так, чтобы прояснилось их общее происхождение. Что если назвать их Логосом? Высокопарное слово, скажете вы? Но Логос пронизывает Вселенную. Логос – во всех людях. Великий Логос движет созвездиями. Малый Логос движет человеческими сердцами. Кто не следует Логосу, тот погибнет!.. Только через и благодаря Логосу произведение искусства приобретает смысл» [2].

Разве не созвучны мыслям Акутагавы слова из сочинения «Мака Сикан», с которыми нас знакомит повесть Танидзаки «Мать Сигэмото»: «Но у тех, кто не знает этих принципов (учения Будды. – Т. Г.), даже соприкосновение с чем-то утонченным, приятным порождает глубокую алчность, столкновение с низменным, грубым вызывает у них глубокое возмущение и ожесточает сердце. И хотя понятия добра и зла не неизменны, все равно они служат источником круговорота человеческого существования»? Цель пути в буддизме – выход из сансары (эмпирического бытия), преодоление круговорота, рождения и смерти, достижение покоя, нирваны, где погашены все желания, нет причин для добра и зла. (Один из путей преодоления привязанности к этому миру – «созерцание нечистот» – и описан в этой повести.) Однако не противоречит ли законам совести позиция вне «добра и зла» в мире узаконенного зла?

Акутагавы уже не было в живых, а диалог продолжался. Танидзаки то и дело обращался к Акутагаве, пытаясь разрешить собственные сомнения. В сущности, оба заняты одним – человеческой природой, только разными ее сторонами. Оба отдавали себе отчет в том, что понимание человека зависит от знания его прошлого, восстанавливали связь времен. Оба черпали материал, сюжеты и образы из старинных хроник, сказаний, но один хотел понять психологию, структуру души, другой хотел продлить жизнь красоте, снять с нее оболочку времени, оживить тот мир, который породил идеал утонченности и изыска. Это не значит, что Танидзаки не интересовался психологией человека, а Акутагава – красотой, но шли они разными путями к познанию одного – на чем держится мир человеческий.

Позицию Акутагавы можно охарактеризовать словами русского психолога начала века Вл. Вагнера: «Психология – это современный сфинкс: его надо познать, или придется умереть». Акутагава отдавал себе в этом отчет и жаждал проникнуть в душу человека, распятого между добром и злом. Для Танидзаки же главное – дать почувствовать атмосферу красоты, будь то красота пейзажа или женского лика. В человеке он ценит прежде всего способность откликаться на красоту, и его, казалось бы, мало интересует тот род переживаний, который довел Акутагаву до последнего шага. Танидзаки возлагает надежду на красоту: красивое – это естественное, природное – значит, правильное. И потому со спокойной совестью он ищет ту красоту, которая дает человеку наслаждение, более изначальное, чем нравственные добродетели. Его интересовало то, что заставляет человеческое сердце биться учащенно, содрогаться в восторженном экстазе. (Собственно, то, что занимает современный Запад, озабоченный природой либидо, и в чем японцы давно находили один из источников искусства.) Кредо Танидзаки: «Человеческий дух постоянно растет и обновляется, и так же непрерывно растет и обновляется способность человека чувствовать». «Научить различать в ощущениях едва заметные оттенки цвета и вкуса», пробудить чувственную природу человека, вернуть ему зрение, слух, ощущение красоты мира в любых его проявлениях – в этом он видел свое назначение.

Его действительно интересовали не столько колебания души, сколько способность опьяняться красками, ароматами, звуками – нечто более внешнее, если сравнивать с тем, что заботило Акутагаву, но не менее важное для человека. Танидзаки мог впадать в крайности: «Произведения, в которых нет изощренности, когда каждая деталь выписана с особым изыском, произведения, в которых нет божественного или дьявольского мастерства, мне в последнее время стали неинтересны». Что ж, писатель сам выбирает путь, остальное решает время. И все же любовь к красоте, к гармонии, отсутствие которой он болезненно переживал, не давала ему оступиться.

Сомнения, видимо, мучили Танидзаки: вседозволенность красоты разрушительна. Ее разрушительная сила удваивается, когда речь идет о людях, которые находятся в отношении «низшего–высшего», «слуги–господина». Понять этот тип отношений трудно, не зная его мировоззренческой основы. Разделение всего на «верх–низ» как соответствующего натуральному ряду (небу–земле) испокон веку внушалось японцам и стало органично их сознанию. Все в мире воспринималось под углом зрения «верха-низа».

Собственно, понятие «верх – низ» соответствует закону гармонии (ва), суть которого в подвижном равновесии двух начал: высокого (небо – ян) и низкого (земля – инь); путь мира и каждого индивида осуществляется благодаря их чередованию. Однако этот закон японцы привели в соответствие с собственной традицией, согласно которой верх есть верх, низ есть низ, слуга есть слуга, господин есть господин, и это неизменно. Сколь бы ни была сильна любовь низшего к высшему, она не может устранить препятствие, если оно внутренне неустранимо. Об этом свидетельствуют повести «История Сюнкин» или пьеса «О-Куни и Гохэй», притом что в последней дается весьма жизненное разрешение конфликта «чувство–долг»

Дзюнъитиро Танидзаки (1886–1965) — классик японской литературы, продолжатель её многовековых традиций, один из самых значительных писателей Японии первой половины XX в. Роман «Мелкий снег» — главное и лучшее произведение Танидзаки. Написанный в жанре семейной хроники, он рассказывает о Японии 1930-х годов, о радостях и печалях четырёх сестёр Макиока, принадлежащих к старинному и богатому купеческому роду. Писатель создаёт яркую и реалистичную картину жизни Японии в годы, предшествующие Второй мировой войне.

Роман «Ключ» – самое известное произведение Дзюнъитиро Танидзаки, одного из столпов японской литературы XX века. В этом романе, действие которого разворачивается в Киото, два дневника – два голоса, мужа и жены, – искушают, противоборствуют, увлекают в западню. С изощренным психологизмом рисует автор сложную мозаику чувств, прихотливую смену настроений, многозначную символику взаимоотношений мужчины и женщины.Роман был дважды экранизирован: японским режиссером Коном Итикавой (приз на МКФ в Канне, 1960) и, в вольной интерпретации, Тинто Брассом (1983).

Дзюнъитиро Танидзаки (1886-1965) – один из самых ярких и самобытных писателей ХХ века, интеллектуал, знаток западной литературы и японской классики, законодатель мод. Его популярность и влияние в Японии можно сравнить лишь со скандальной славой Оскара Уайльда в Европе. Разделяя мнение своего кумира о том, что "истинна только красота", Танидзаки возглавил эстетическое направление в японской литературе. "Внутри мира находится абсолютная пустота. И если в этой пустоте существует что-либо стоящее внимания или, по крайней мере, близкое к истине, то это – красота", – утверждал писатель.Танидзаки умел выискивать и шлифовать различные японские и китайские слова, превращать их в блестки чувственной красоты (или уродства) и словно перламутром инкрустировать ими свои произведения.

«Дневник безумного старика» выдающегося японского писателя XX в. Танидзаки Дзюнъитиро является одним из наиболее известных произведений не только этого автора, но и всей послевоенной японской литературы. Повесть переведена на многие языки.Перевод на русский язык осуществлён впервые.Роман классика современной японской литературы Дзюнъитиро Танидзаки (1889–1965) «Дневник безумного старика» заслуженно считается шедевром позднего периода творчества этого замечательного писателя. Написанный всего за три года до смерти автора и наделавший много шума роман поражает своей жизненной силой, откровенным эротизмом и бесстрашием в описании самых тонких, самых интимных человеческих отношений.

Японский прозаик Дзюнъитиро Танидзаки (1886-1965) глубоко привержен многовековым традициям и одновременно очень современен, это ярко выраженный национальный писатель, чье творчество органично вошло в мировую литературу. Соотношение японской и европейскойкультур крайне занимало Танидзаки, и именно ему удалось найти золотую середину, позволившую соединить Восток и Запад. Красота, гармония, многоцветная палитра красок природы, тончайшие движения души – вот что всегда вдохновляло писателя.

Дзюньитиро Танидзаки (1886–1965) — японский писатель, идеолог истинно японского стиля и вкуса, который ярко выражен в его произведениях. В его творениях сквозит нарочито подчёркнутый внутренний, эстетический мир человека из Японии. Писатель раскрывает мир японского человека сквозь призму взаимоотношений героев его рассказов, показывая тем самым отличность восточного народа от западного. А также несовместимость образа мысли и образа жизни. Все его творения пронизаны духом истинно японского мировоззрения на жизнь.

В книгу избранных произведений классика чешской литературы Каролины Светлой (1830—1899) вошли роман «Дом „У пяти колокольчиков“», повесть «Черный Петршичек», рассказы разных лет. Все они относятся в основном к так называемому «пражскому циклу», в отличие от «ештедского», с которым советский читатель знаком по ее книге «В горах Ештеда» (Л., 1972). Большинство переводов публикуется впервые.

Великолепная новелла Г. де Мопассана «Орля» считается классикой вампирической и «месмерической» фантастики и в целом литературы ужасов. В издании приведены все три версии «Орля» — включая наиболее раннюю, рассказ «Письмо безумца» — в сопровождении полной сюиты иллюстраций В. Жюльяна-Дамази и справочных материалов.

Трилогия французского писателя Эрве Базена («Змея в кулаке», «Смерть лошадки», «Крик совы») рассказывает о нескольких поколениях семьи Резо, потомков старинного дворянского рода, о необычных взаимоотношениях между членами этой семьи. Действие романа происходит в 60-70-е годы XX века на юге Франции.

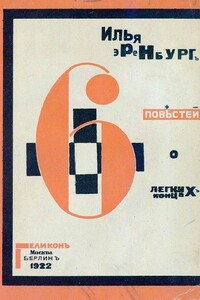

Книга «Шесть повестей…» вышла в берлинском издательстве «Геликон» в оформлении и с иллюстрациями работы знаменитого Эль Лисицкого, вместе с которым Эренбург тогда выпускал журнал «Вещь». Все «повести» связаны сквозной темой — это русская революция. Отношение критики к этой книге диктовалось их отношением к революции — кошмар, бессмыслица, бред или совсем наоборот — нечто серьезное, всемирное. Любопытно, что критики не придали значения эпиграфу к книге: он был напечатан по-латыни, без перевода. Это строка Овидия из книги «Tristia» («Скорбные элегии»); в переводе она значит: «Для наказания мне этот назначен край».

Книга «Идиллии» классика болгарской литературы Петко Ю. Тодорова (1879—1916), впервые переведенная на русский язык, представляет собой сборник поэтических новелл, в значительной части построенных на мотивах народных песен и преданий.

Целый комплекс мотивов Достоевского обнаруживается в «Исповеди убийцы…», начиная с заглавия повести и ее русской атмосферы (главный герой — русский и бóльшая часть сюжета повести разворачивается в России). Герой Семен Семенович Голубчик был до революции агентом русской полиции в Париже, выполняя самые неблаговидные поручения — он завязывал связи с русскими политэмигрантами, чтобы затем выдать их III отделению. О своей былой низости он рассказывает за водкой в русском парижском ресторане с упоением, граничащим с отчаянием.