Письмо Солженицыну - [5]

«Послесвечение» твоей заслуженной доброй славы действовало еще и после твоей высылки. Однако, после «Глыб» ты стал обыкновенным черносотенцем, хотя и с необыкновенными претензиями. И все же я продолжал защищать тебя, либо отрицая то, что становилось очевидным, либо стыдливо молчал, — и все ради великого «общего дела».

Сейчас уже видно, что те, кто задумал твою высылку, добились в конечном счете идеологического, политического выигрыша.

Пока ты был в Москве, твой миф, созданный естественно, всем ходом событий предшествующих лет, объединял и оплодотворял силы духовного сопротивления в стране и вдохновлял всех зарубежных противников сталинщины. Но, оказавшись на Западе, ты стал силой разъединяющей. Ты сам теперь создаешь свой миф, а искусственные, самодельные мифы бесплодны.

Ты оказался не объединителем, как надеялись мы, а главой одной секты фанатично преданных приверженцев или расчетливо услужливых раболепных порученцев.

Ты постоянно жалуешься на непонимание, на преследования.

Но сам зло и спесиво напускаешься на Шрагина, на Тарковского, на Эткинда, на Синявского, на всех плюралистов.

И во всех твоих окриках нет ни доказательств, ни серьезных возражений — где уж там говорить о терпимости к инакомыслию, — а только брань и прокурорские обвинения в ненависти к России.

Любое несогласие или, упаси боже, критическое замечание ты воспринимаешь как святотатство, как посягательство на абсолютную истину, которой владеешь ты и, разумеется, как оскорбление России, которую только ты достойно представляешь, только ты любишь.

Твою статью о фильме Тарковского могли бы с самыми незначительными словесными изменениями опубликовать «Советская Россия» и «Молодая гвардия». И суть, и тон, и стиль публицистики В. Кожинова. Д. Жукова и др. и твоей родственно близки — «тех же щей чуть погуще влей».

Ты утратил обратную связь с большинством соотечественников и здесь, и там.

— Твои политические единомышленники на Западе охотно ссылаются на тебя, когда им нужно славить Франко, Пиночета, Бота и прочих авторитарных правителей, и когда доказывают необходимость приструнивать слишком демократических демократов и слишком либеральных либералов. Но они, как правило, не знают России, не уважают и не любят русский народ и убеждены, что русским «нужны кнут и кумир».

Вице-президент Буш в августе 1983 года в Вене говорил о России, как о стране «вечного азиатского варварства».

Однако и ты, и Максимов, и Зиновьев поносите ненавистных вам либералов, «розовых», левых, пацифистов, плюралистов и т. п., хотя именно среди них чаще всего находятся люди, которые стремятся серьезно узнавать Россию, а главное — по-настоящему помогают всем, кто там сопротивляется советскому тоталитаризму, и всем, кого он преследует.

Ты еще в Москве не мог спокойно слышать, что кто-то протестует против советского произвола, так же, как и против турецкого или южно-африканского. Это «так же как и» ты осудил уже в своей нобелевской лекции, впрочем, тогда еще в сравнительно парламентарной форме.

Но ведь именно Белль, Грасс, Ленц и другие западные плюралисты, среди которых есть и консерваторы, и либералы, социал-демократы и еврокоммунисты, католики и протестанты, помогали нам в 60-е и в 70-е годы, помогали нам, и чехам, и полякам. И помогали бескорыстно, не из политиканских соображений, а в силу своего по-настоящему христианского или по-настоящему гуманистического мировосприятия.

Они помогали Сахарову и тебе, так же как черному южно-африканцу Манделе, который уже больше 20 лет сидит в тюрьме, и белому африкаандеру писателю Брайтенбаху, который семь лет просидел за то, что женился на «цветной» и отстаивал свое право на такое нарушение «расовой чистоты».

Тебе, Максимову, Гинзбургу, Буковскому они помогали более успешно. Ведь это они — западные плюралисты — добивались Нобелевской премии, и с помощью ненавистного тебе Брандта добились, чтобы ты из Лефортово попал не в Пермь, а во Франкфурт. Потребовалось бы слишком много места, чтобы перечислить все, что Белль, Грасс, Ленц или, например, никому не известные дюссельдорфские молодые социалисты, создавшие большую группу «Эмнести», сделали, оказывая конкретную помощь конкретным людям, протестуя против арестов, обысков в Москве, и в Праге, и в Варшаве.

Но ты этого раньше не знал, да и сейчас, видимо, — судя по тому, что ты пишешь и говоришь, — знать не хочешь. И те люди в странах Запада, которые больше всего помогают всем нам, недоуменно и печально спрашивают:

«Что произошло с Солженицыным? Почему такой хороший писатель стал таким плохим идеологом?»

— Твое нежданно-негаданное письмо, которое встретило нас, когда мы приехали в Кельн, нас обоих тронуло и обрадовало.

Для нас прошлое не исчезает, оно с нами всегда. И мы не хотим его никак «редактировать». Вот нам и показалось, что и ты так же или похоже вспомнил наше общее прошлое.

Я отнюдь не думал, что можно восстановить дружеские отношения.

За это время мы были 4 раза в США, бывали и вблизи от твоего дома. Но у меня ни разу даже не возникло желания позвонить тебе. Так как я понимал, что разговор не получится, не хотел нового бесплодного спора, а «мирно сосуществовать» мы могли только на расстоянии. И я надеялся, что в переписке, так приветливо начатой тобою, может быть все же удастся кое-что друг другу объяснить. Мы оба надеялись, что и ты захотел сохранять доброе прошлое и ради этого исправишь некоторые «описки» в «Теленке» примерно так же, как исправлял кое-что в новых изданиях «Архипелага». Ты же иногда обнаруживал способность к самокритике, например, когда так хорошо, так честно написал о «позолоте погон», которая могла просыпаться в «пустоту за ребрами».

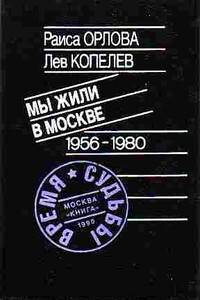

Эта книга патриарха русской культуры XX века — замечательного писателя, общественного деятеля и правозащитника, литературоведа и германиста Льва Копелева (1912–1997). Участник Великой Отечественной войны, он десять лет был «насельником» ГУЛАГа «за пропаганду буржуазного гуманизма» и якобы сочувствие к врагу. Долгое время лучший друг и прототип одного из центральных персонажей романа Солженицына «В круге первом», — с 1980 года, лишенный советского гражданства, Лев Копелев жил в Германии, где и умер. Предлагаемое читателю повествование является частью автобиографической трилогии.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Это первая часть автобиографической трилогии, в которой автор повествует о своем детстве и юности на Украине, в Киеве и Харькове, честно и открыто рассказывает о своих комсомольских заблуждениях и грехах, в частности, об участии в хлебозаготовках в начале 1933 года; о первых литературных опытах, о журналистской работе на радио, в газетах «Харьковский паровозник», «Удар». Получив в 1929 г. клеймо «троцкиста», он чудом избежал ареста во время чисток после смерти Кирова. Несовместимость с советским режимом все равно привела его в лагерь — за месяц до победы над нацизмом.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.