Пьеретта - [5]

Папаша Рогрон, содержатель провенского трактира, за которого старик Офре выдал замуж свою дочь от первого брака, был обладателем воспаленной физиономии, носа в красных жилках и одутловатых щек, разрумяненных Бахусом наподобие осенних листьев виноградной лозы. Приземистый, тучный, толстобрюхий, с жирными ляжками и толстыми руками, он был, однако, хитер, как швейцарский трактирщик, на которого смахивал и внешним своим видом. Его лицо походило чем-то на обширный виноградник, побитый градом. Он не блистал, конечно, красотой, но и жена его была не краше. Они представляли собою прекрасно подобранную супружескую пару. Рогрон любил хорошо поесть, притом любил, чтобы подавали красивые служанки. Он принадлежал к породе эгоистов с грубыми замашками, всенародно и бесстыдно предающихся своим порокам. Алчный, корыстолюбивый и беззастенчивый, вынужденный оплачивать свои удовольствия, он проедал все доходы, пока не съел своих зубов. Но скупость свою он сохранил. На старости лет он продал трактир, почти полностью прикарманил, как мы видели, наследство тестя и, удалившись на покой, поселился в маленьком доме на площади Провена, купленном за бесценок у вдовы папаши Офре, бабки Пьеретты. У Рогрона с женой было около двух тысяч франков дохода, состоявшего из арендной платы за двадцать семь участков земли, разбросанных вокруг Провена, и процентов с двадцати тысяч франков, вырученных ими за их заведение. Дом старика Офре был в очень жалком состоянии, но, расположившись в нем, бывшие владельцы трактира оставили его таким, как он был; они, как чумы, боялись всяких перемен: старым крысам по вкусу трещины и развалины. Бывший трактирщик пристрастился к садоводству и тратил свои доходы на увеличение сада; Рогрон дотянул его до самой реки, и сад представлял собой длинный четырехугольник, втиснутый между двух стен и заканчивавшийся площадкой, усыпанной щебнем. Природа, предоставленная самой себе, могла развернуть у воды все богатство своей речной флоры.

Через два года после свадьбы у Рогронов родилась дочь, а еще через два года — сын; в детях сказывались все признаки вырождения — и дочь и сын были ужасны. Их отдали в деревню кормилице, и домой они вернулись совсем изуродованные деревенским воспитанием: кормилица, которой платили гроши, уходя в поле, надолго запирала их в темной, низкой и сырой комнате — обычном жилище французских крестьян, — и дети по целым часам кричали, требуя груди. Лица их огрубели, голоса стали хриплыми; они не очень-то льстили материнскому тщеславию; мать пыталась отучить их от дурных привычек и прибегала для этого к строгостям, которые, впрочем, казались лаской по сравнению со строгостями отца. Им позволяли слоняться по двору, конюшням и службам трактира или бегать по улицам; иногда задавали им порку; посылали иной раз в гости к деду Офре, который относился к ним без особой любви. Обидная холодность деда послужила для Рогронов лишним поводом захватить львиную долю наследства «старого греховодника». Когда пришло время, папаша Рогрон отдал сына в школу, потом освободил его от военной службы, купив рекрута — одного из своих возчиков. Как только его дочери Сильвии минуло тринадцать лет, он послал ее в Париж — ученицей в магазин, а через два года отправил в столицу и сына своего, Жерома-Дени. Если приятели и собутыльники Рогрона — возчики или завсегдатаи его питейного заведения — спрашивали, что он намерен делать со своими детьми, трактирщик излагал свою точку зрения с прямотою, выгодно отличавшей его от других отцов.

— Пусть только подрастут и придут в понятие, я дам им пинок куда следует и скажу: «Отправляйтесь-ка добывать себе состояние!» — говорил он, опрокидывая рюмку в рот или утирая губы тыльной стороной руки. Потом, поглядев на собеседника и хитро подмигнув ему, добавлял:

— Хе-хе! Они не глупее меня. Отец дал мне когда-то три пинка — а я дам им только по одному; он сунул мне один червонец в руку — а я дам им по десяти. Им, стало быть, больше посчастливится, чем мне. Самый верный способ! Эх! Что после меня останется — то и останется; нотариусы, небось, все для них разыщут, чтобы урезывать себя во всем ради детей — это уж глупо!.. Я их родил, я их кормил — и ничего с них не требую; разве мы с ними не в расчете, а, сосед? Я начал с извоза, — ведь не помешало же мне это жениться на дочери старого греховодника папаши Офре!

Сильвия Рогрон послана была в обучение к землякам — владельцам лавки на улице Сен-Дени, и сперва за ее содержание платили сто экю в год. Спустя два года она уже оправдывала себя: она еще не получала жалованья, но родителям уже не приходилось больше платить за ее стол и комнату. Вот что на улице Сен-Дени называется «оправдывать себя» Еще через два года, в течение которых мать посылала ей по сто франков на одежду, Сильвия начала уже получать сто экю жалованья в год. Таким образом, с девятнадцати лет мадемуазель Сильвия Рогрон добилась самостоятельности. В двадцать лет она была второй продавщицей фирмы «Китайский шелкопряд» у Жюльяра, оптового торговца шелком на улице Сен-Дени.

История брата была точным повторением истории сестры. Юный Жером-Дени Рогрон поступил к одному из крупнейших галантерейщиков улицы Сен-Дени, в торговый дом Гепена «Три прялки». Если Сильвия в двадцать один год была первой продавщицей, с окладом в тысячу франков, то Жерому-Дени повезло еще больше: он уже в восемнадцать лет был первым приказчиком, с жалованьем в тысячу двести франков, у Гепенов, тоже их земляков. Брат и сестра встречались по воскресеньям и прочим праздникам и проводили эти дни в скромных развлечениях: обедали за городом, ездили в Сен-Клу, Медон, Бельвиль, Венсен. Соединив свои капиталы, добытые в поте лица, — около двадцати тысяч франков, — они в конце 1815 года купили у г-жи Гене одно из крупнейших розничных предприятий — пользовавшуюся широкой известностью галантерейную торговлю «Домовитая хозяйка». Сестра взяла на себя заведование кассой и конторой, а также корреспонденцию. Брат был одновременно и хозяином и первым приказчиком, как Сильвия сперва была у себя в лавке еще и первой продавщицей. Проторговав пять лет, брат и сестра в 1821 году лишь с трудом могли расплатиться за свою лавку и сохранить ее коммерческую репутацию, — столь жестокий характер приняла конкуренция в галантерейном деле. Сильвии Рогрон к этому времени было не больше сорока лет, но из-за уродливости и угрюмого вида, объяснявшегося как складом лица, так и постоянными заботами и напряженным трудом, ей можно было дать все пятьдесят. У тридцативосьмилетнего Жерома-Дени была самая глупая физиономия, какую покупатели когда-либо видели за прилавком. Его низкий лоб бороздили три глубокие морщины — следы усталости. Он коротко стриг свои седоватые, редкие волосы и отличался невыразимо тупым видом животного из породы холоднокровных. Белесые голубые глаза глядели тускло и бессмысленно. Плоское круглое лицо не внушало ни малейшей симпатии и не могло даже вызвать усмешку на губах любителя парижских типов: глядя на него, становилось грустно. Он был тучен и приземист, подобно отцу, но вместо могучей толщины трактирщика все его тело отличалось какой-то странной расслабленностью. Багровый румянец отца заменила у него нездоровая бледность, свойственная людям, которые проводят жизнь свою без воздуха, в конурах за лавкой, в заделанных решеткой клетушках, именуемых кассой, день-деньской наматывают и разматывают шпагат, получают деньги и дают сдачу, изводят своих приказчиков и неустанно повторяют покупателям одни и те же слова.

Роман Оноре де Бальзака «Евгения Гранде» (1833) входит в цикл «Сцены провинциальной жизни». Созданный после повести «Гобсек», он дает новую вариацию на тему скряжничества: образ безжалостного корыстолюбца папаши Гранде блистательно демонстрирует губительное воздействие богатства на человеческую личность. Дочь Гранде кроткая и самоотверженная Евгения — излюбленный бальзаковский силуэт женщины, готовой «жизнь отдать за сон любви».

Можно ли выиграть, если заключаешь сделку с дьяволом? Этот вопрос никогда не оставлял равнодушными как писателей, так и читателей. Если ты молод, влюблен и честолюбив, но знаешь, что все твои мечты обречены из-за отсутствия денег, то можно ли устоять перед искушением расплатиться сроком собственной жизни за исполнение желаний?

«Утраченные иллюзии» — одно из центральных и наиболее значительных произведений «Человеческой комедии». Вместе с романами «Отец Горио» и «Блеск и нищета куртизанок» роман «Утраченные иллюзии» образует своеобразную трилогию, являясь ее средним звеном.«Связи, существующие между провинцией и Парижем, его зловещая привлекательность, — писал Бальзак в предисловии к первой части романа, — показали автору молодого человека XIX столетия в новом свете: он подумал об ужасной язве нынешнего века, о журналистике, которая пожирает столько человеческих жизней, столько прекрасных мыслей и оказывает столь гибельное воздействие на скромные устои провинциальной жизни».

Очерки Бальзака сопутствуют всем главным его произведениям. Они создаются параллельно романам, повестям и рассказам, составившим «Человеческую комедию».В очерках Бальзак продолжает предъявлять высокие требования к человеку и обществу, критикуя людей буржуазного общества — аристократов, буржуа, министров правительства, рантье и т.д.

... В жанровых картинках из жизни парижского общества – «Этюд о женщинах», «Тридцатилетняя женщина», «Супружеское согласие» – он создает совершенно новый тип непонятой женщины, которую супружество разочаровывает во всех ее ожиданиях и мечтах, которая, как от тайного недуга, тает от безразличия и холодности мужа. ... И так как во Франции, да и на всем белом свете, тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч женщин чувствуют себя непонятыми и разочарованными, они обретают в Бальзаке врача, который первый дал имя их недугу.

В книгу избранных произведений классика чешской литературы Каролины Светлой (1830—1899) вошли роман «Дом „У пяти колокольчиков“», повесть «Черный Петршичек», рассказы разных лет. Все они относятся в основном к так называемому «пражскому циклу», в отличие от «ештедского», с которым советский читатель знаком по ее книге «В горах Ештеда» (Л., 1972). Большинство переводов публикуется впервые.

Великолепная новелла Г. де Мопассана «Орля» считается классикой вампирической и «месмерической» фантастики и в целом литературы ужасов. В издании приведены все три версии «Орля» — включая наиболее раннюю, рассказ «Письмо безумца» — в сопровождении полной сюиты иллюстраций В. Жюльяна-Дамази и справочных материалов.

Трилогия французского писателя Эрве Базена («Змея в кулаке», «Смерть лошадки», «Крик совы») рассказывает о нескольких поколениях семьи Резо, потомков старинного дворянского рода, о необычных взаимоотношениях между членами этой семьи. Действие романа происходит в 60-70-е годы XX века на юге Франции.

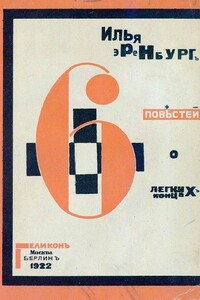

Книга «Шесть повестей…» вышла в берлинском издательстве «Геликон» в оформлении и с иллюстрациями работы знаменитого Эль Лисицкого, вместе с которым Эренбург тогда выпускал журнал «Вещь». Все «повести» связаны сквозной темой — это русская революция. Отношение критики к этой книге диктовалось их отношением к революции — кошмар, бессмыслица, бред или совсем наоборот — нечто серьезное, всемирное. Любопытно, что критики не придали значения эпиграфу к книге: он был напечатан по-латыни, без перевода. Это строка Овидия из книги «Tristia» («Скорбные элегии»); в переводе она значит: «Для наказания мне этот назначен край».

Книга «Идиллии» классика болгарской литературы Петко Ю. Тодорова (1879—1916), впервые переведенная на русский язык, представляет собой сборник поэтических новелл, в значительной части построенных на мотивах народных песен и преданий.

Целый комплекс мотивов Достоевского обнаруживается в «Исповеди убийцы…», начиная с заглавия повести и ее русской атмосферы (главный герой — русский и бóльшая часть сюжета повести разворачивается в России). Герой Семен Семенович Голубчик был до революции агентом русской полиции в Париже, выполняя самые неблаговидные поручения — он завязывал связи с русскими политэмигрантами, чтобы затем выдать их III отделению. О своей былой низости он рассказывает за водкой в русском парижском ресторане с упоением, граничащим с отчаянием.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Бальзак нередко сочетал со своими легитимистскими предрассудками и симпатии к Наполеону и к людям, созданным наполеоновской Францией. В связи с этим «Жизнь холостяка» приобретает особенный интерес. Филипп Бридо, бессердечный и наглый хищник, — наиболее законченный образ наполеоновского офицера, созданный Бальзаком. Реализм Бальзака в этом романе до конца побеждает его симпатии к людям наполеоновской Франции.