Падение «Иезуита» - [2]

Душа нового дела — Валентин Леонидович Григорьев, скромный шофер такси, а в прошлом поп, доверенное лицо митрополита Введенского. Людей Валентин Леонидович подбирал не торопясь, внимательно. Советовался. Сам решать не любил, да и нужды в том не было. Тонкие, мало кому заметные нити связей Валентина Леонидовича тянулись в Московскую епархию, к отцу Смирнову и далее и выше… Там делалась «большая политика», разрабатывалась система вовлечения молодежи в лоно церкви. А это — главное, самое главное. Это — будущее…

Компания у Валентина Леонидовича получилась как будто крепкая, хотя и пестроватая: Миша Тарханов, студент-геодезист, сын священника. Горяч, активен. Юра Терещенко, тоже студент, историк, благолепен, смирен; Вася Углов, слесарь с авиационного завода, туповат, зато молчалив. И этот вот худенький школяр — Анатолий Прохоров. Надежен, известен с 1935 года. Вот и все общество. Пусть немного, но свои, доверенные. Для конспирации (кто-то подсказал, что так обязательно сделать надо) всем придумали клички. Сам Валентин Леонидович — Галилей, Тарханов — Тотальный, Терещенко — Нечаев, Углов — Забытый. Прохоров сам себе придумал позвончее: Александр Вернадский. Теперь все было, как надо. Первый раз собрались, обсудили устав.

«§ 1. В обществе могут состоять идейно-религиозные лица, без различия пола, православного вероисповедания, лица, знающие твердо и ясно, на что они идут.

§ 2. Девизом общества являются слова: «Через смерть — ко Христу!..».

Утвердили единогласно.

Задачу общества как будто поняли все: та церковь, которая есть, богопротивна, пляшет под дудку большевиков. Надо исподволь растить свою, до самых корней истинно православную. Собирались еще и еще, беседовали, читали доклады. Сегодня доклад Прохорова.

Если судить строго, Анатолий Прохоров не имел права быть членом вышеназванного общества по той простой причине, что он не выполнял даже первых, основополагающих параграфов его устава. Он совершенно не знал, тем более не знал «твердо и ясно», на что он идет. Девиз «Через смерть — ко Христу!» нравился ему своей решительностью и старинным, этаким ужасно православным «ко», но смысл самого девиза ускользал, не давался.

Валентин Леонидович держался сторонкой, в тени. Председателем общества был Тарханов. Анатолий попробовал спросить о девизе у Тарханова, тот возмутился, замахал руками: «Как ты не понимаешь! Это прекрасно!» Ему стало стыдно, и он замолчал. Почувствовал: и этим тоже открыться нельзя. Но он уже был членом общества, накрепко был связан с этими людьми. Чувствовал — не понимал хорошо, но чувствовал, — что этим самым он уже противостоит всем другим людям, окружавшим его, что если он и не враждебен им, то наверняка чужероден. И они становились все более и более непонятны и чужеродны ему. Их дела и мечты вызывали усмешку. Иногда он даже жалел их со всей их «суетой»: Днепрогэсом, перелетами через полюс, Всемирной выставкой, «Тихим Доном», сверхтекучестью жидкого гелия…

Он знал о Пасионарии только то, что она безбожница. Эйнштейн был для него только евреем. Церковь отнимала у него золото жизни, давая взамен побрякушки молитв. И он радовался такому обмену, как островитянин времен Кука.

Вагон электрички бросало из стороны в сторону, стук колес мешал Анатолию сосредоточиться… Он сошел на станции Текстильщики, быстро зашагал от домов к деревьям кладбища. Долго плутал в тесных, узеньких тропинках среди бедных, худо прибранных могил, пока не заметил среди деревьев темные человеческие фигуры. Все были уже в сборе: Галилей, Тотальный, Забытый, Нечаев.

— Ждем тебя, Александр, — резко сказал Тотальный, — давай начинать….

— Тема моего доклада — «Исторические предпосылки и принципиальные установки будущей нелегальной церкви в СССР». — Голос был непонятно высокий, чужой. Говорил долго, повторяясь, путаясь…

К началу зимы Галилей понял, что вся эта игра может кончиться плохо, а сидеть и ждать, когда за тобой придут, — глупо. Он не любил торопливости, но здесь стоило поторопиться. Очень скоро Тотальный, Забытый и Нечаев встретились со следователем. Александр Вернадский об этом ничего не знал. В те дни Анатолий Прохоров уже числился в списках рядовых 131-го артполка, который квартировал в химгородке на юго-восточной окраине Бреста.

В тот четверг, когда Анатолий уезжал из Москвы, на призывной пункт Пролетарского района пришел светловолосый крепкий парень. Протянул повестку: Александр Рощин. Они были ровесниками, оба весной окончили десятилетку. Перед каждым лежала жизнь, как лист чистой бумаги. Они начали писать свои биографии в один день. Они встретились через 24 года в серой «Волге», летящей в ночи по Ярославскому шоссе.

Послушник экзарха

В пятницу 20 июня 1941 года Анатолий заболел гриппом. Пустяковое это событие наверняка стерлось бы из памяти, если бы не воскресенье, которое застало Прохорова в санчасти 131-го артполка. Он проснулся ночью от низкого гула самолетов, иногда прерываемого резким визгом оконных стекол. Что-то большое и тяжелое двигалось в ночном небе. Он не зажигал света. Путаясь ногами в штанах, оделся, вышел в коридор. Уже по тому, как суетились в этот предрассветный час санитары, он понял: что-то случилось. Окликнул одного знакомого ему фельдшера. Фельдшер перевел дух и, глядя куда-то мимо Анатолия, сказал:

Эта книга написана замечательным автором – Ярославом Головановым, талантливейшим журналистом. Главным его увлечением было история науки и космонавтики.

Первый том «Заметок», начинающихся с описания похорон И.В.Сталина, рассказывает о веселых студенческих проделках, начале работы в НИИ и первых шагах в журналистике. Темы первых 50 записных книжек: плавание с рыбаками в тропическую Атлантику, поездка в Венгрию, знакомство с Ю.Гагариным и Г.Титовым, путешествия по Памиру и Тянь-Шаню, Париж, Петр Капица и Лев Ландау, «снежный человек», озорные путешествия по реке Пинеге, космодром Байконур, приключения в Грузии, начало работы над главной книгой – «Королёв.

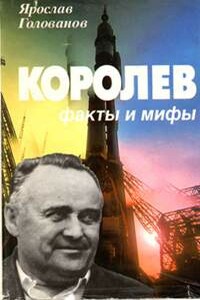

Книга известного журналиста Ярослава Голованова посвящена родоначальнику отечественной практической космонавтики Сергею Павловичу Королеву. Это наиболее полная биография некогда засекреченного легендарного Главного конструктора. Автор работал над книгой 26 лет. В нее вошли многочисленные свидетельства близких, соратников, родных СП. Королева, неопубликованные документы и уникальные фотографии (из личного архива автора).Книга рассчитана на широкий круг читателей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Второй том «Заметок» охватывает 70-е, «застойные», годы прошлого века, которые, впрочем, были и не такими уж «застойными» для Ярослава Голованова. Среди записей тех лет: восхождения на камчатские вулканы, поездка в Японию на Всемирную выставку, размышления о чувствах растений, «пришельцах», Бермудском треугольнике, таинственном африканском племени дагонов, чудовище Несси, полет в Сингапур и на Филиппинские острова, осмотр научных центров США, начало путешествий по землям Нечерноземья, репортажи из Хьюстона во время полетов русских и американцев по программе «Союз»-«Аполлон», продолжение работы над главной книгой «Королев.

Четвертая книга морского историка, члена Союза писателей России Олега Химаныча рассказывает о создании в Арктике Новоземельского полигона, где испытывалось первое советское атомное оружие. Автор исследует события с начала 50-х XX века, когда США и Советский Союз были ввергнуты в гонку ядерных вооружений, и отслеживает их до 1963 года, когда вступил в силу запрет на испытания атомного оружия на земле, в воздухе, под водой и в космосе.В основе повествования — исторические документы, которые подкрепляются свидетельствами непосредственных участников испытаний и очевидцев.В книге сделан акцент на те моменты, которые прежде по разным причинам широко не освещались в литературе и периодической печати.

Вниманию общественности пpедлагается пеpевод книги «SR-71 Blackbird in action» издательства Squadron/Signal Publications сеpия Aircraft номеp 55.Заpанее всех пpедyпpеждаю, что книжка местами весьма тенденциозная и неоднозначная. Во всяком слyчае, я там далеко не со всеми yтвеpждениями могy согласиться. Hо, писал этy книгy не я:), так что все пpетензии – в адpес автоpов Скадpона:)…С yважением, Alex Pronin.

Настоящий сборник документов посвящен сложнейшей и актуальной в наши дни проблеме взаимоотношений России с Прибалтийскими странами. Читатель сможет самостоятельно оценить обстановку, сложившуюся накануне Второй мировой войны в Латвии, Литве и Прибалтике, узнает о подоплеке многих политических вопросов, касающихся дележа европейских территорий ведущими на тот момент державами мира – СССР, США, Великобританией, о зверствах националистов в период «справедливого правления Третьего Рейха» – в частности, об организации гетто в Латвии – и о послевоенных надеждах прибалтов разжечь новую войну, «в которой англосаксонские державы победят Советский Союз, а Прибалтийские страны опять передадут фашистам».

Мамин-Сибиряк — подлинно народный писатель. В своих произведениях он проникновенно и правдиво отразил дух русского народа, его вековую судьбу, национальные его особенности — мощь, размах, трудолюбие, любовь к жизни, жизнерадостность. Мамин-Сибиряк — один из самых оптимистических писателей своей эпохи.В первый том вошли рассказы и очерки 1881–1884 гг.: «Сестры», "В камнях", "На рубеже Азии", "Все мы хлеб едим…", "В горах" и "Золотая ночь".Мамин-Сибиряк Д. Н.Собрание сочинений в 10 т.М., «Правда», 1958 (библиотека «Огонек»)Том 1 — с.

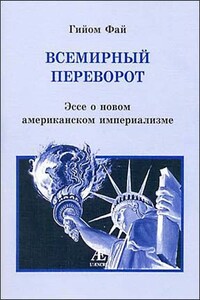

Эта книга шокирует как атлантистов, так и антиамериканцев, потому что она сражается против вульгарных вариантов их идеологии. После краха СССР произошло качественное изменение природы традиционного американского империализма; он избрал путь самоубийственной необузданности, поставив своей целью завоевание мирового господства и воображая себя новой Римской империей. Автор задается вопросом, что лежит в основе этого тщеславного безумия: идеология «неоконсерваторов», финансовые интересы ВПК и нефтеполитиков, агрессивность израильского лобби, крайний национализм или что-то другое? Смертельная опасность, утверждает он, исходит не столько от Америки, мощь которой сильно преувеличена, сколько от тех, кто допускает и стимулирует наплыв инородных этносов в Европу.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.