От рук художества своего - [148]

Никитин говорил тихо, убежденно. Но такой огонь в нем полыхал, что даже слезы выступили у художника на глазах.

Ушаков слушал и думал, что он мог бы и сам догадаться — о чем станет просить его Иван Никитин.

Что ж, этот Никитин — храбрец. Надо отдать ему должное. Как держится! Такие птицы в мою клетку еще не залетали! И это после того, что ему довелось вынести… Так.

Так-так. Ладно. Он пишет мой портрет в добром художестве, я не трогаю Родиона. Сделка выгодная. Художник будет стараться изо всех сил. Сделает на славу. Кого он прежде писал? Только самых знатных. Первых, можно сказать, людей державы — императора Петра, цесаревну Елизавету Петровну, царевну Прасковью Федоровну, цесаревну Анну Петровну, канцлера Головкина, барона Строганова. А теперь еще и Ушаков к ним прибавится. Добре, добре. Пусть пишет…

— Ладно, Никитин! Я положительно подумаю над твоим предложением. Подумаю и скажу о своем решенье. Капрал, — закричал Ушаков, — увести!

Бодрый, румяный капрал передал колодника ефрейтору.

В душе Никитина все оборвалось: "Станет Ушаков раздумывать — так и откажет! Тогда братья пропали".

Бедный, бедный Никитин! Напрасно ты встревожился. Чистая душа твоя решилась сотворить добро ради любви к ближнему. Но ты плохо знаешь Ушакова. Пыточное сладострастие повредило его рассудок, и поступки его нельзя предугадать. Он-то сразу решил, что сделка, тобой предложенная, ему выгодна, ведь он из нее выходит увековеченным. И затрат никаких. Но из-за своей подлости сказать тебе об этом прямо не может. Он видит твою беззащитную спину, как же лишний раз не огреть ее? Как не воспользоваться?..

…Когда-то я совет давал Андрею Матвееву, как надобно узников писать, возил его сюда, в Петропавловскую крепость. Показывал ему темницы. Вот теперь бы Андрей мог и меня написать. Теперь на собственной шкуре я убедился, что есть темница и что в ней узник. С ее сыростью, темнотой, гнилью на стенах, водой на потолке, на полу. Господи, как хочется узнику на волю, на свет божий, на чистый воздух! Подальше, подальше, подальше. От Ушакова, от капралов и сержантов, от палачей, дыбы, кнутов, каленых утюгов. От подлых вопросов, составленных Феофаном.

Все я здесь позабыл. Цвет и запах, названья предметов. Все у меня в голове перепуталось. Погрузилось в сумерки, ушло в темноту. Один свет горит — не выдать никого. Я ничего не жду, ничего не хочу. Я не могу дышать, мне кажется, что я бегу куда-то. Если у меня спросят, чего я хочу, скажу: ничего не хочу. Жить хочешь? Не хочу! Умереть хочешь? Не хочу! А чего же ты хочешь? Ничего не хочу!

Ко всему притерпелся. К тоске, ужасу, мути, крысам, вечной боли… Ко всему. Боже, думаю, как не понимает человек своего счастья, когда помирает у себя дома в собственной постели, среди близких и родных! А другой мечтает помереть на бегу — без лекарей, без свидетелей. А мне, видать, здесь, в Петропавловке, и суждено промучиться до конца… Придут стражники, пожалует генерал Ушаков, составят доношение императрице, что живописной науки мастер Иван Никитин после розысков под арестом умре, а потому вышеозначенного Никитина из ведомостей Петропавловской крепости "О вступивших колодниках" вычеркнуть…

Мысль эта скользнула мимолетно, не прибавив Ивану Никитичу ни отчаянья, ни тоски. Ничем она не отяготила его стойкую и упорную душу. Он заглянул уже в небытие, узнал и вкус, и запах. Но теперь ему хотелось жить. Это был его долг. Если Ушаков не откажется, нужно свершить задуманное. Тогда ему нужно будет все видеть, все слышать, все понимать. Не осталось в нем и следа от пропавшей охоты жить.

И тут он услышал топот бегущего человека.

— Ефрейтору с колодником приказано немедля возвернуться!

Этого солдата Яковлева художник узнал по голосу сразу, как мог узнать и Никонова, и Архипова, и Басырова, и Кормашова, и всех других, служивших здесь, из Кроншатского полку, кто его берег и хранил. Это были люди. Остальные — только охранники. Хранили его в совершенной целости и отвечали за любого узника своей головой.

— Пошли назад.

— Никитин! Я решил принять твое условье. — Ушаков подозрительно и настороженно смотрел на бескровное, осунувшееся лицо живописца, пытаясь уловить в нем перемену, движение или особый блеск в глазах, но ничего не было. — И так как Иродион и Роман, — продолжал генерал, — братья твои, в допросах правду сказали, ничего не утаили, чем следственной комиссии много помогли, я им обоим дам послабленье. Да, пожалуй что дам… От пыток устраню… Н-да! Уповаю, что мы сговорились…

"Ах ты ж, моровая язва, сукин сын, тварь площадная, ведь мог бы и сразу так сказать", — подумал Никитин, а вымолвил тихо:

— Приношу нижайшее мое благодарение, ваша милость!

У живописца в душе шевельнулось даже чувство благодарности — внезапное, примиряющее. А в следующую минуту у него сильно закружилась голова, как от изрядного опьянения, он качнулся. Ефрейтор поддержал его за плечо. Поединок с генералом забрал у художника последние остатки сил. Захотелось спать…

Вспомнил Никитин, как говорил Андрею Матвееву, что темнице нужен узник, она его ждет, жаждет, зовет! "Да, так. Но хватит, конец! Ныне темница получит вместо узника персонного мастера. Послужили мы розыску о государственной измене, баста! Возьмемся и за художество. Пришла пора. Оно, конечно, и взяться особо нечем, руки мне его превосходительство генерал и кавалер, и лейб-гвардии Семеновского полку подполковник, и ее императорского величества генерал-адъютант Андрей Иванович Ушаков в пыточном своем рвенье изрядно попортил. С таким, как у меня, обстоятельным несросшимся переломом плечевых костей не шибко наработаешь, но все одно я тебе, милостивый господин Ушаков, не поддамся, не жди. В людском всем роду ты последняя скотина. Погоди ж у меня, погоди! Я возьму тебя кистью своей так, как ты меня не смог взять ни дыбой, ни плетьми, ни утюгами!"

«Константин Михайлов в поддевке, с бесчисленным множеством складок кругом талии, мял в руках свой картуз, стоя у порога комнаты. – Так пойдемте, что ли?.. – предложил он. – С четверть часа уж, наверное, прошло, пока я назад ворочался… Лев Николаевич не долго обедает. Я накинул пальто, и мы вышли из хаты. Волнение невольно охватило меня, когда пошли мы, спускаясь с пригорка к пруду, чтобы, миновав его, снова подняться к усадьбе знаменитого писателя…».

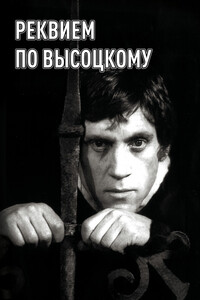

Впервые в истории литературы женщина-поэт и прозаик посвятила книгу мужчине-поэту. Светлана Ермолаева писала ее с 1980 года, со дня кончины Владимира Высоцкого и по сей день, 37 лет ежегодной памяти не только по датам рождения и кончины, но в любой день или ночь. Больше половины жизни она посвятила любимому человеку, ее стихи — реквием скорбной памяти, высокой до небес. Ведь Он — Высоцкий, от слова Высоко, и сей час живет в ее сердце. Сны, где Владимир живой и любящий — нескончаемая поэма мистической любви.

Роман о жизни и борьбе Фридриха Энгельса, одного из основоположников марксизма, соратника и друга Карла Маркса. Электронное издание без иллюстраций.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Жизнь моя, очень подвижная и разнообразная, как благодаря случайностям, так и вследствие врожденного желания постоянно видеть все новое и новое, протекла среди таких различных обстановок и такого множества разнообразных людей, что отрывки из моих воспоминаний могут заинтересовать читателя…».

Творчество Исаака Бабеля притягивает пристальное внимание не одного поколения специалистов. Лаконичные фразы произведений, за которыми стоят часы, а порой и дни титанической работы автора, их эмоциональность и драматизм до сих пор тревожат сердца и умы читателей. В своей уникальной работе исследователь Давид Розенсон рассматривает феномен личности Бабеля и его альтер-эго Лютова. Где заканчивается бабелевский дневник двадцатых годов и начинаются рассказы его персонажа Кирилла Лютова? Автобиографично ли творчество писателя? Как проявляется в его мировоззрении и работах еврейская тема, ее образность и символика? Кроме того, впервые на русском языке здесь представлен и проанализирован материал по следующим темам: как воспринимали Бабеля его современники в Палестине; что писала о нем в 20-х—30-х годах XX века ивритоязычная пресса; какое влияние оказал Исаак Бабель на современную израильскую литературу.