От берегов Босфора до берегов Евфрата: литературное творчество сирийцев, коптов, и ромеев в I тысячелетии н.э. - [5]

Общность судьбы и «души» обеих западно-восточных столиц — Антиохии и Александрии — замечательна. Ни тот, ни другой город не вырастал мало-помалу, из века в век, не проходил постепенного пути от локальной замкнутости к мировым контактам, не знал «священных лабиринтов» (выражение из стихов Волошина) — архаической планировки, к которой приходилось бы с трудом прилаживать изменившуюся жизнь, как Афины и Рим до них, как Париж, Лондон, Флоренция после них. Они были с самого начала задуманы как столицы и возникли искусственно, по замыслу, плану и приказу; их планировка рациональна и парадна; их связь с миром, то есть с дальними торговыми и административными путями, а через эти пути — друг с другом и прочими подобными столицами, важнее и реальнее, нежели связь с краем, который их окружает. К этому же типу столицы относится, конечно, и сам Константинополь. Правда, на его месте почти тысячу лет существовал греческий городок Византий; но его история была перечеркнута и эмблематически — актом основания Константинополя 11 мая 330 г., и реально — очень основательной перестройкой в духе александрийско-антиохийских моделей. Константинополь не вырос из Византия; напротив, Византий должен был кончиться, чтобы Константинополь мог начаться. В идее столица Константина выросла как бы на пустом месте, и, если эмпирически это было не совсем так, идея этим только подчеркнута. Столицам такого рода полагается возникать на пустом месте. В августе 762 г. так же искусственно, на выбранном по утилитарным соображениям месте деревушки Багдад для главы исламского мира халифа Мансура была выстроена резиденция, нареченная им Меди- нет аль-Салам, то есть «Город Благоденствия», и долженствовавшая затмить те три столицы; если город не переставали называть Багдадом, то ведь и Александрию египтяне продолжали именовать «Ракотис» — тоже по имени деревни, когда-то стоявшей на ее месте. Александрия и Антиохия, Константинополь и Багдад — и цикл замкнулся. От основания Александрии до основания Багдада прошло тысячелетие — срок, почему-то нередко играющий в истории важную роль. (Позднее разве что город на Неве представляет по обстоятельствам своего основания и по своей характерной прямолинейной планировке известную параллель столицам того типа.)

Разрыв с местной «почвой» не был для Антиохии таким острым и болезненным, как для Александрии. Сирийцы никогда, еще со времен наследников Александра, не были так унижены и озлоблены, так упрямо замкнуты в кругу своей традиции, как копты; имперский порядок подчас давал им шансы, в которых неизменно отказывал коптам: сирийцы заседали и в римском сенате, даже садились, как Гелиогабал и Александр Север, на престол цезарей, но вообразить копта-сенатора и тем паче копта-императора решительно невозможно. У сирийцев было куда больше непринужденного любопытства к самым разным вещам, в том числе и к эллинской мудрости; еще раз напомним, что это был народ толмачей, и если бы они уже впоследствии, успев высвободиться из-под давления греческого языка, не принялись так рьяно переводить полюбившегося им Аристотеля на свой собственный язык, мысль ученых арабского халифата, а позднее и западноевропейских схоластов лишилась бы своего важнейшего стимула.

Необходимо как следует почувствовать и то, что вопрос собственной «идентичности» стоял для сирийского этноса в принципе иначе, чем для коптского. С коптами дело обстояло просто: они — прямые и более или менее «чистокровные» потомки древних египтян. С сирийцами дело обстояло вовсе не так просто: это потомки арамейцев, но также амореев, хананеев и финикийцев, прочих западносемитских народностей, но также народов Месопотамии — и кого, кого еще! Конечно, они были объединены общностью языка, культуры и достаточно живого самосознания; но силою вещей самосознание это должно было иметь иную структуру, чем самосознание коптов, быть более «открытым».

Если, однако, между эллинизмом Антиохии и сирийской народностью и не было непримиримого антагонизма, противоречие оставалось; вовсе не случайно, что, когда к IV в. наступает время для становления самобытной сирийской литературы на народном языке, литература эта приобретает свои очертания на почтительном расстоянии от Антиохии — в северной Месопотамии, вокруг городов Нисивина и Эдессы. Употреблявшийся там диалект и лег в основу сирийского литературного языка. Совершенно аналогичным образом литературное творчество на коптском языке делает тогда же свои первые шаги под знаком гегемонии так называемого саидского, то есть верхнеегипетского диалекта, развившегося вдали от Александрии. Так география культуры выявляет пространственно и делает наглядной духовную поляризацию, по-своему шедшую в каждой из эллинизированных стран Ближнего Востока: что для Египта — спор Фиваиды с Александрией, то для Сирии — спор Эдессы с Антиохией.

Открылся этот спор неудержимым натиском греческого начала, на долгие века перехватившего инициативу. Позиция восточного начала долго оставалась оборонительной. Оно или уходило с поля битвы за культуру в консервативную область быта и культа, или принимало навязанные ему условия игры; и тогда книжники Востока, начиная с вавилонянина Беросса и египтянина Манефона еще в III в. до н. э., включая иудея Филона Александрийского (I в. до н. э. — I в. н. э.), наперебой спешили облечь отеческие предания в обязательную упаковку греческих форм слова и мысли

Первый том труда "История Византии" охватывает события с середины IV до середины VII века. В нем рассказано о становлении и укреплении Византийской империи, о царствовании Юстиниана и его значение для дальнейшего развития государства, о кризисе VII в. и важных изменениях в социальной и этнической структуре, об особенностях ранневизантийской культуры и международных связях Византии с Западом и Востоком.

Второй том охватывает события византийской истории с конца VII до середины IX в. От этого периода византийской истории осталось мало источников. Почти полностью отсутствуют акты и подлинные документы. Сравнительно невелико количество сохранившихся монет. Почти совершенно нет архитектурных памятников того времени. Археологический материал, отражающий этот период, тоже крайне беден.

По благословению Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея УкраиныВ настоящий том собрания сочинений С. С. Аверинцева включены все выполненные им переводы из Священного Писания с комментариями переводчика. Полный текст перевода Евангелия от Матфея и обширный комментарий к Евангелию от Марка публикуются впервые. Другие переводы с комментариями (Евангелия от Марка, от Луки, Книга Иова и Псалмы) ранее публиковались главным образом в малодоступных теперь и периодических изданиях. Читатель получает возможность познакомиться с результатами многолетних трудов одного из самых замечательных современных исследователей — выдающегося филолога, философа, византолога и библеиста.Книга адресована всем, кто стремится понять смысл Библии и интересуется вопросами религии, истории, культуры.На обложке помещен образ Иисуса Христа из мозаик киевского собора Святой Софии.

Что, собственно, означает применительно к изучению литературы и искусства пресловутое слово «мифология»? Для вдумчивого исследователя этот вопрос давно уже перешел из категории праздных спекуляций в сферу самых что ни на есть насущных профессиональных затруднений.

Первая треть XIX века отмечена ростом дискуссий о месте женщин в литературе и границах их дозволенного участия в литературном процессе. Будет известным преувеличением считать этот период началом становления истории писательниц в России, но большинство суждений о допустимости занятий женщин словесностью, которые впоследствии взяли на вооружение критики 1830–1860‐х годов, впервые было сформулированы именно в то время. Цель, которую ставит перед собой Мария Нестеренко, — проанализировать, как происходила постепенная конвенционализация участия женщин в литературном процессе в России первой трети XIX века и как эта эволюция взглядов отразилась на писательской судьбе и репутации поэтессы Анны Петровны Буниной.

Для современной гуманитарной мысли понятие «Другой» столь же фундаментально, сколь и многозначно. Что такое Другой? В чем суть этого феномена? Как взаимодействие с Другим связано с вопросами самопознания и самоидентификации? В разное время и в разных областях культуры под Другим понимался не только другой человек, с которым мы вступаем во взаимодействие, но и иные расы, нации, религии, культуры, идеи, ценности – все то, что исключено из широко понимаемой общественной нормы и находится под подозрением у «большой культуры».

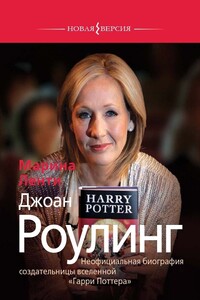

Биография Джоан Роулинг, написанная итальянской исследовательницей ее жизни и творчества Мариной Ленти. Роулинг никогда не соглашалась на выпуск официальной биографии, поэтому и на родине писательницы их опубликовано немного. Вся информация почерпнута автором из заявлений, которые делала в средствах массовой информации в течение последних двадцати трех лет сама Роулинг либо те, кто с ней связан, а также из новостных публикаций про писательницу с тех пор, как она стала мировой знаменитостью. В книге есть одна выразительная особенность.

Лидия Гинзбург (1902–1990) – автор, чье новаторство и место в литературном ландшафте ХХ века до сих пор не оценены по достоинству. Выдающийся филолог, автор фундаментальных работ по русской литературе, Л. Гинзбург получила мировую известность благодаря «Запискам блокадного человека». Однако своим главным достижением она считала прозаические тексты, написанные в стол и практически не публиковавшиеся при ее жизни. Задача, которую ставит перед собой Гинзбург-прозаик, – создать тип письма, адекватный катастрофическому XX веку и новому историческому субъекту, оказавшемуся в ситуации краха предыдущих индивидуалистических и гуманистических систем ценностей.

В книге собраны воспоминания об Антоне Павловиче Чехове и его окружении, принадлежащие родным писателя — брату, сестре, племянникам, а также мемуары о чеховской семье.

Поэзия в Китае на протяжении многих веков была радостью для простых людей, отрадой для интеллигентов, способом высказать самое сокровенное. Будь то народная песня или стихотворение признанного мастера — каждое слово осталось в истории китайской литературы.Автор рассказывает о поэзии Китая от древних песен до лирики начала XX века. Из книги вы узнаете о главных поэтических жанрах и стилях, известных сборниках, влиятельных и талантливых поэтах, группировках и течениях.Издание предназначено для широкого круга читателей.