Остров Потопленных Кораблей - [9]

Борис, обернувшись, посмотрел и на ребят теми же непонимающими, испуганными глазами. Губы его задрожали, глаза наполнились слезами, и он заплакал тихо и горько, как ребенок, уткнувшись лицом в кепку. А Леха-москвич начал медленно заносить над головой железный прут. На лице его горел багровый румянец, как от пощечины.

— Грачев, не смей! — закричал отчаянно Жагор. — Ты смотри у меня!

Леха посмотрел на него, как разбуженный, бросил прут и стал, отдуваясь, вытирать внезапно вспотевшее лицо. В это время в задних рядах раздался грохот упавших стульев и заговорило сразу несколько встревоженных голосов. Там ребята удерживали и уговаривали Булата Кашшарова, а он молча рвался к Коляструку, надвигая на лоб рыжий тымак. Ребята с трудом усадили его.

Борис, по-прежнему тихо плакавший, вдруг закричал, захлебываясь рыданиями:

— Сволочь! Как теперь людям в глаза смотреть?

Коляструк, измятый, сломанный, тяжело переступил с ноги на ногу.

— Ребята, не делайте из мухи слона. Давайте разберемся.

Ребята молчали. И когда молчанье стало невыносимым, Зина сказала громко и просто:

— Выйди, Коляструк. Коллектив разберется с твоим делом. А сейчас мы о работе будем говорить.

Коляструк рывком обернулся на ее голос. Зина брезгливо оттолкнула его взглядом, и он медленно пошел к двери. На пороге остановился, постоял не оборачиваясь, ожидая чего-то, и вышел.

За бортом «Урала» грохотал морской накат, а в каюте долго стояла тишина. Все хмуро молчали, опустив глаза в пол. Всем мучительно хотелось пить, все с трудом глотали горькую тягучую слюну, но мучительнее жажды было тревожное беспокойство, поднимавшееся в их душах. Молчала и Зина. Ее глаза потемнели, может быть, от близких слез. Но плакать она будет потом, спрятавшись ото всех, будет горько плакать от мук первой оскорбленной любви. И в душной этой тишине слышны были лишь прерывистые, после слез, вздохи Бори Горленко.

Поднялся Жагор и постучал по столу карандашом:

— Внимание, ребята! Кто за предложение Зины говорить сейчас только о работе? Единогласно!.. Кто желает высказаться?

— Я буду говорить! — взвинченно крикнул Боря и подбежал к доске показателей. — Не о работе скажу, а вообще! — Он провел кепкой, зажатой в руке, по надписи: «Боремся за высокое звание бригады коммунистического труда». — Это вот снять надо. В коммунизм поперли, а куда нам! Куда уж нам!.. Снять надо, говорю!..

— Из-за одного Коляструка? — тихо, растерянно спросил Леха-москвич.

— Почему из-за одного? — глухо ответил Боря. В глазах его, блестевших от недавних слез, было невыразимое горе. — И я тоже… И ты, и все мы. Без нового живем… Говорю, снять надо!

— Еще один корабль потопить хочешь? — по-прежнему тихо спросил Леха и пошел на Бориса. И на ходу вдруг заорал: — Наши надежды потопить хочешь? И остров наш по-новому назвать хочешь, Остров Потопленных Надежд? В себя не верить нас призываешь? «Уж я не верю увереньям»? Так? Сопля ты, трус!

— Леха, легче! — застучал по столу карандашом Жагор.

— Не ушиби младенца, Леха! — засмеялся весело и ласково Жумабай.

А вслед за ним весело, обрадованно засмеялись все остальные, зашумели, заговорили. Жагор снова постучал карандашом:

— Порядочка не вижу!.. На повестке дня у нас по-прежнему один вопрос. Как с работой будем?

— Погоди! — остановил его Жумабай. — А с Юркой Коляструком как? Возьмем его в коммунизм или за борт выбросим?

Леха-москвич быстро взглянул на Суратаева правым серьезным глазом, а левым улыбнулся:

— Чудак-человек ты, Жумабай! Это тоже наша работа…

Михаил Ефимович Зуев-Ордынец — один из зачинателей советской приключенческой литературы. Много путешествовал по стране, что нашло отражение в его книгах. Его перу принадлежат многие приключенческие и исторические книги: «Гул пустыни» — о Средней Азии; «Последний год» — о русских колониях в Северной Америке; «Хлопушин поиск» — о пугачевщине на Урале, и другие. Первая научно-фантастическая публикация — рассказ «Властелин звуков» (1926). Основное произведение М. Зуева-Ордынца — фантастико-приключенческий роман «Сказание о граде Ново-Китеже» (1930), своего рода «историческая фантастика» о сохранившемся в таежной глухомани (со времен средневековой Руси) древнем городе, оставшемся в неприкосновенности от современной цивилизации, на который случайно натыкается группа советских людей. Всего М.

С маленького железнодорожного разъезда в Каракумах передали тревожную телеграмму: «…Связь Ашхабадом порвана. С вами тоже ненадежна… Окольной связью сообщите Ашхабаду — прекратить движение. Полотно дороги разрушено. Бек-Нияз подвергся налету многочисленных…» На помощь разъезду, для уничтожения вторгнувшихся басмачей, из Красноводска послан истребительный поезд…

Легенды о таинственном граде Китеже, якобы в одночасье затонувшем в лесном озере, будоражили воображение не одного поколения романтиков и историков, но… оставались не более чем красивыми сказками. Так считали и герои романа - капитан Степан Ратных и мичман Федор Птуха, фронтовые товарищи, прошедшие вместе огонь и воду, - пока волею случая не оказались… в самом настоящем древнерусском городе, схоронившемся в дебрях Забайкальской тайги.

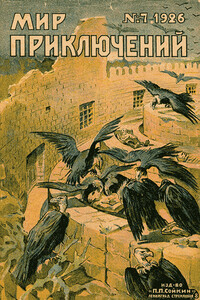

«Мир приключений» (журнал) — российский и советский иллюстрированный журнал (сборник) повестей и рассказов, который выпускал в 1910–1918 и 1922–1930 издатель П. П. Сойкин (первоначально — как приложение к журналу «Природа и люди»). С 1912 по 1926 годы (включительно) в журнале нумеровались не страницы, а столбцы — по два на страницу (даже если фактически на странице всего один столбец, как в данном номере на страницах 69–70). Однако в номерах 6, 7, 8 и 9 за 1926 год было сделано исключение для романа «Нигилий», текст которого печатался на полную страницу.

СОДЕРЖАНИЕ:Обложка худ. В. Голицына. ¤ Злая земля. Историко-приключенческий роман М. Зуева-Ордынца. ¤ Осада маяка. Рассказ В. Ветова. ¤ В снегах Лапландии. Очерки В. Белоусова, участника экспедиции «Следопыта» на оленях (окончание). ¤ Остров гориллоидов. Научно-фантастический роман В. Турова (окончание). ¤ Как это было: Пятнадцать лет назад. Эпизоды из империалистической войны: «Победа»Ролана Доржелес; «Двадцать пять», «Концерт»Ж. Дюамеля. ¤ Галлерея колониальных народов мира: Негры Западной Африки. Очерки к таблицам на 4-й странице обложки.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Геологической партии дано задание найти в пустыне глину, песок, известняк и бутовый камень — материалы для строительства канала, который приведет воду в пустыню, для домов, которые построят около канала. Не всем ее участникам нравится такая прозаическая цель. Но пустыня создает преграды для любой разведки…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

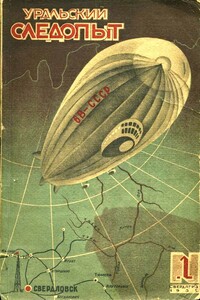

В двадцатых годах одним из самых популярных авторов журналов «Всемирный следопыт» и «Вокруг света» был Михаил Ефимович Зуев-Ордынец. Старшее поколение советских читателей до сих пор помнит его исторические и фантастические романы и повести «На слом!» (из истории пугачевского движения на Урале), «Злая земля» (о продаже царским правительством Аляски США), «Сказание о граде Ново-Китеже» (о необычных приключениях трех советских летчиков в сибирской тайге), рассказы «Узник сторожевой башни», «Нечистая падь», «Панургово стадо» и другие. В 1935 году М. Е. Зуев-Ордынец так же активно сотрудничая в «Уральском следопыте», где печатались многие его рассказы и познавательные очерки. Новый рассказ М. Е. Зуева-Ордынца «Любимое блюдо» написан для новогоднего номера нашего журнала.