Орфография - [41]

Ашхарумова показалась Ятю еще красивее, чем прежде: черное бархатное платье, правда уже коротковатое, шелковые чулки, туфли, принесенные с собой в газетном свертке; преображение ее совершилось мгновенно — только что в прихожей стояла рядом с Казариным снежная баба в толстой шубе, платке, валенках… Зайка кинулась целовать ее и тормошить — видно было, что она влюблена в Ашхарумову, как только добрые и некрасивые девушки бывают влюблены в блистательных старших подруг. Казарин нацепил на свой черный фрак линялый красный бант и острил по этому поводу. Их спутник, юноша лет двадцати, с моноклем, не понравился Ятю с первого взгляда: уже по тому, как он небрежным кивком поздоровался со всеми сразу, бегло оглядел присутствующих, вошел в комнату, уже по тому, как безукоризненно он был одет, как гибко опустился в кресло и замер в расслабленной позе, — видно было, что ученик Казарина, как почти всякий ученик, усвоил у него худшее, а лучшего не перенял. Казарин мог быть снобом, игроком, ницшеанцем, дешевым парадоксалистом, — но его жег пламень нешуточный. Ученик, представившийся Стечиным — имени не назвал, — слишком позировал каждым своим жестом, чтобы заподозрить в нем талант (для Ятя талант начинался не то чтобы со вкуса, — он знал, что талант и вкус часто враждуют, — но с простого, ненатужного, лучше бы иронического отношения к себе). И копившееся в Яте раздражение тут же обратилось на Стечина: тот молчал, но Ять поглядывал в его сторону, ждал, когда эстет заговорит и можно будет его срезать. Эстеты обычно полуграмотны.

Танцевали немногие — под граммофон, пост у которого тут же занял старший брат Бражникова. Между танцами Мика стал вдруг упрашивать Барцева, чтобы тот почитал, и Барцев принялся читать стихи, в которых Ять ничего не понял. Размер и рифма были в них соблюдены образцово, наличествовала даже какая-то звукопись, но смысл ускользал после первой же строчки. Барцев читал громко, скандируя, делая ударения на самых неожиданных словах:

Сочинить такое можно было только в наркотическом бреду или шутки ради, но Барцев был необыкновенно серьезен и умудрялся как-то помнить свои алогичные сочинения. Мика, однако, покатывался. Остальные слушали с вежливым недоумением.

— Скажите, — спросил Ять, когда Барцев вдруг выпалил «Всё!», тряхнул головой и сел на диван. — Скажите, как вы их запоминаете?

— Они нетрудно запоминаются, — объяснил Барцев. — Попробуйте, сами увидите. Мне гораздо труднее запомнить «Мой дядя самых честных правил». Какой дядя? Что мне за дело до его дяди? Я пишу лучше, потому что занимаюсь конкретным искусством. У меня слово опять значит. Я его помещаю в контекст, где оно не должно стоять, и в этом контексте оно обнаруживается. Дама надела домино — скользит мимо слуха, но мужик надел домино — а еще лучше, мужик надела домино, — высвечивает и домино, и мужика.

— Это сильнее футуристов, — покачал головой Ять.

— Вы совершенно правы, — без тени иронии кивнул Льговский. — Стихи Барцева идут много дальше того же Корабельникова. Что такое Корабельников, поэт большой, но, я полагаю, уже исчерпанный? Он мой друг, отличный парень, но его стихи — тот же Надсон, переписанный дольником. Он крупный мужчина, его не понимает маленькая женщина, от этого он злится на весь свет и считает себя революционным, но революционности в нем не больше, чем, например, в «Записках охотника». Он нигилист, Базаров, шестидесятые годы. А Барцев и его друзья по конкретному искусству — это действительно революция, хоть и ямбом, потому что вещь вырывается из привычного ряда и ставится в другой, что мы и наблюдаем сейчас.

— Но ведь в итоге получается поэзия, которую невозможно любить, — улыбнулся Ять. — Можно слушать, допустимо как эксперимент, но вы не станете этого читать на любовном свидании…

— Я непременно стану! — крикнул Мика. — Смех сближает.

Казарин снисходительно улыбнулся, Стечин остался непроницаем. Льговский не очень понятно заговорил о том, что комический эффект продуцируется в таких стихах помимо авторской воли и возникает по принципу средневекового карнавала, когда на место сакрального символа помещается символ непристойный. Он заметил также, что поэзия вообще не для чтения, не для услаждения приказчиков («Я не вас, конечно, имею в виду. Но сколько напортили поэзии приказчики всех родов со своими вкусами! Сколько сладкозвучных, слащавых, фальшивых пустышек было ради них понаписано!»). Поэзия существует для изучения, как, например, Мельников.

— О, Мельников! — подхватил Барцев, одобрительно кивавший все время, пока Льговский многосложно его интерпретировал. — «И ты, бряцающий толпою, и ты, глотающий песок, грохочешь молнией тупою и возрождаешься, как сок!»

— Только бессмысленное прекрасно, — улыбнулся Льговский в заключение своей тирады, — и вы сами, помнится, писали об этом.

— Я писал о вещах, лишенных прикладного смысла, — поправил Ять. — Я говорил о том, что прекрасны только вещи, польза от которых неочевидна. Но ваша поэзия, думается мне, сознательно уходит от своей первостепенной задачи — гармонизировать мир, делать его выносимым, фиксировать какие-то состояния, в которых вы могли бы узнать собственные…

Новый роман Дмитрия Быкова — как всегда, яркий эксперимент. Три разные истории объединены временем и местом. Конец тридцатых и середина 1941-го. Студенты ИФЛИ, возвращение из эмиграции, безумный филолог, который решил, что нашел способ влиять текстом на главные решения в стране. В воздухе разлито предчувствие войны, которую и боятся, и торопят герои романа. Им кажется, она разрубит все узлы…

«Истребитель» – роман о советских летчиках, «соколах Сталина». Они пересекали Северный полюс, торили воздушные тропы в Америку. Их жизнь – метафора преодоления во имя высшей цели, доверия народа и вождя. Дмитрий Быков попытался заглянуть по ту сторону идеологии, понять, что за сила управляла советской историей. Слово «истребитель» в романе – многозначное. В тридцатые годы в СССР каждый представитель «новой нации» одновременно мог быть и истребителем, и истребляемым – в зависимости от обстоятельств. Многие сюжетные повороты романа, рассказывающие о подвигах в небе и подковерных сражениях в инстанциях, хорошо иллюстрируют эту главу нашей истории.

Орден куртуазных маньеристов создан в конце 1988 года Великим Магистром Вадимом Степанцевым, Великим Приором Андреем Добрыниным, Командором Дмитрием Быковым (вышел из Ордена в 1992 году), Архикардиналом Виктором Пеленягрэ (исключён в 2001 году по обвинению в плагиате), Великим Канцлером Александром Севастьяновым. Позднее в состав Ордена вошли Александр Скиба, Александр Тенишев, Александр Вулых. Согласно манифесту Ордена, «куртуазный маньеризм ставит своей целью выразить торжествующий гедонизм в изощрённейших образцах словесности» с тем, чтобы искусство поэзии было «возведено до высот восхитительной светской болтовни, каковой она была в салонах времён царствования Людовика-Солнце и позже, вплоть до печально знаменитой эпохи «вдовы» Робеспьера».

Неадаптированный рассказ популярного автора (более 3000 слов, с опорой на лексический минимум 2-го сертификационного уровня (В2)). Лексические и страноведческие комментарии, тестовые задания, ключи, словарь, иллюстрации.

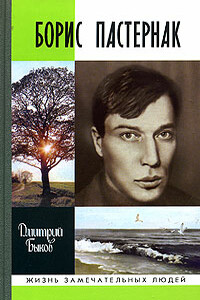

Эта книга — о жизни, творчестве — и чудотворстве — одного из крупнейших русских поэтов XX пека Бориса Пастернака; объяснение в любви к герою и миру его поэзии. Автор не прослеживает скрупулезно изо дня в день путь своего героя, он пытается восстановить для себя и читателя внутреннюю жизнь Бориса Пастернака, столь насыщенную и трагедиями, и счастьем. Читатель оказывается сопричастным главным событиям жизни Пастернака, социально-историческим катастрофам, которые сопровождали его на всем пути, тем творческим связям и влияниям, явным и сокровенным, без которых немыслимо бытование всякого талантливого человека.

Дмитрий Быков — одна из самых заметных фигур современной литературной жизни. Поэт, публицист, критик и — постоянный возмутитель спокойствия. Роман «Оправдание» — его первое сочинение в прозе, и в нем тоже в полной мере сказалась парадоксальность мышления автора. Писатель предлагает свою, фантастическую версию печальных событий российской истории минувшего столетия: жертвы сталинского террора (выстоявшие на допросах) были не расстреляны, а сосланы в особые лагеря, где выковывалась порода сверхлюдей — несгибаемых, неуязвимых, нечувствительных к жаре и холоду.

Роман «Деревянные волки» — произведение, которое сработано на стыке реализма и мистики. Но все же, оно настолько заземлено тонкостями реальных событий, что без особого труда можно поверить в существование невидимого волка, от имени которого происходит повествование, который «охраняет» главного героя, передвигаясь за ним во времени и пространстве. Этот особый взгляд с неопределенной точки придает обыденным события (рождение, любовь, смерть) необъяснимый колорит — и уже не удивляют рассказы о том, что после смерти мы некоторое время можем видеть себя со стороны и очень многое понимать совсем по-другому.

Есть такая избитая уже фраза «блюз простого человека», но тем не менее, придётся ее повторить. Книга 40 000 – это и есть тот самый блюз. Без претензии на духовные раскопки или поколенческую трагедию. Но именно этим книга и интересна – нахождением важного и в простых вещах, в повседневности, которая оказывается отнюдь не всепожирающей бытовухой, а жизнью, в которой есть место для радости.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Голубь с зеленым горошком» — это роман, сочетающий в себе разнообразие жанров. Любовь и приключения, история и искусство, Париж и великолепная Мадейра. Одна случайно забытая в женевском аэропорту книга, которая объединит две совершенно разные жизни……Май 2010 года. Раннее утро. Музей современного искусства, Париж. Заспанная охрана в недоумении смотрит на стену, на которой покоятся пять пустых рам. В этот момент по бульвару Сен-Жермен спокойно идет человек с картиной Пабло Пикассо под курткой. У него свой четкий план, но судьба внесет свои коррективы.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Дорогой читатель! Вы держите в руках книгу, в основу которой лег одноименный художественный фильм «ТАНКИ». Эта кинокартина приурочена к 120 -летию со дня рождения выдающегося конструктора Михаила Ильича Кошкина и посвящена создателям танка Т-34. Фильм снят по мотивам реальных событий. Он рассказывает о секретном пробеге в 1940 году Михаила Кошкина к Сталину в Москву на прототипах танка для утверждения и запуска в серию опытных образцов боевой машины. Той самой легендарной «тридцатьчетверки», на которой мир был спасен от фашистских захватчиков! В этой книге вы сможете прочитать не только вымышленную киноисторию, но и узнать, как все было в действительности.

В основу сюжета нового романа Дмитрия Быкова «Остромов, или Ученик чародея» легло полузабытое ныне «Дело ленинградских масонов» 1925–1926 гг. Но оно, как часто случается в книгах этого писателя (вспомним романы «Орфография» и «Оправдание», с которыми «Остромов» составляет своеобразную трилогию), стало лишь фоном для многопланового повествования о людских судьбах в переломную эпоху, о стремительно меняющихся критериях добра и зла, о стойкости, кажущейся бравадой, и конформизме, приобретающем статус добродетели.