Огонь - [3]

Дату и час пуска этой сверхмощной домны так и не удалось выяснить. Сколько ни звонил на завод, оттуда отвечали: «Да вот сейчас… Сейчас уже не сегодня-завтра. Вот-вот!» И Павел тревожился, как бы не опоздать. Вот почему он выехал на ночь глядя, да и на похоронах все возвращался мыслью к этой домне.

Похороны должны были кончиться рано. Назначили на девять утра, но пока прощались, собирались, задержки разные — автобусы выехали только в половине одиннадцатого. Ехали по городу, одолевая заторы, задерживаясь перед светофорами, приехали куда-то на другой конец города.

Если бы спросили Павла, где он находится, он бы не смог сориентироваться, он никогда прежде об этом кладбище не слышал. Но кладбище было настоящее: мощная стена, широкие ворота, неизбежный магазинчик похоронных принадлежностей, мастерская по сооружению памятников, контора, облепленная прейскурантами различных кладбищенских услуг, старушки, бойко торгующие цветами.

Павел нес один из венков. Он неблагоразумно оставил в редакции перчатки, руки его искололись и закоченели. Мерзли ноги в легких ботинках, и все вокруг пританцовывали, стучали ногой о ногу.

Напарник Павла по венку, совершенно незнакомый мужчина, пошел в контору узнавать, а Павел, нахохлившись, грел руки в карманах и подпирал венок плечом, благо тот был предусмотрительно сделан на тонких палках-ножках. Редактор литературного отдела, который нес впереди процессии Димкин портрет, тоже замерз. Он поставил портрет в снег, прислонив к стене.

Так все и ждали: Димка, оптимистично глядя вдаль; провожающие друзья, колотя ногой о ногу; тихо плачущие мать и сестра, специально приехавшие на похороны из деревни… Прибежал напарник, сообщил, что могила в таком-то квадрате; все поспешно построились и двинулись. Тяжелый цинковый ящик понесли на плечах восемь человек.

Возле ямы сняли ящик с плеч, поставили, начали говорить речи.

Все стояли закоченевшие, с посинелыми лицами, ждали. Не вынося больше неподвижности, Павел выбрался на аллею, прошелся по ней немного, миновал десятка два памятников — и ноги его приросли к земле: на черной гранитной полированной глыбе были золотом написаны полностью его фамилия, имя и отчество.

В первый миг Павел ничегошеньки не понял, только почувствовал себя до идиотизма странно. Приблизился и вчитался: его фамилия, имя, отчество, но другой год рождения… и смерти. Это был другой человек, тезка, он родился лет за десять до Павла и умер в прошлом году. «От безутешной жены и детей». Павел постоял, потом медленно вернулся. В сущности, обычная, нормальная вещь, но ощущение такое, будто свой собственный памятник посмотрел.

Прибежали трое могильщиков, потные, запыхавшиеся. Подняли ящик на пасы. Заголосили мать и сестра. Ящик провалился, гулко стукнув о дно ямы, все бросились швырять комья мерзлой земли, которые забарабанили, словно сыпали из мешка картошку.

С кладбища не шли — бежали, все до последнего закоченевшие, не могли отогреться в автобусе, а, приехав в редакцию, где в задней комнате были накрыты столы — поминки в складчину, — жадно накинулись на водку, чтоб согреться, и только потом начались положенные: «Эх, Дима, Дима…», «Вот так, был Дима — и нету…».

…Круто затормозил автобус. Павла кинуло вперед, и, взглянув в окно, он увидел, что уже темно, а автобус идет по городу со светящимися витринами и вывесками. Сделав великолепный разворот, «Икарус» ловко подрулил к освещенному зданию автовокзала, и зашипели, открываясь, двери. Приехали.

Автовокзал стоял в центре площади — широкое приземистое здание с некрупными, подслеповатыми окнами и высокой остроконечной крышей, как пряничная избушка. По прихоти архитектора избушка эта имела роскошную, выступающую полукругом ротонду, по бокам ее — две широкие лестницы с какими-то курортными балясинами, а входная дверь в избушку хоть и была тесна, обрамлялась зато двумя дорическими колоннами.

Внутри же было тепло, светло, современно: сплошные стеклянные кубы касс, обтекаемые пластиковые диваны для ожидания, светящиеся, мигающие табло и схемы — и бодрый голос диктора: «Автобус семьдесят два — двенадцать рейсом на Павлихино отправляется!»

Практично Павел все осмотрел, пластиковые диваны (на случай, если придется ночевать) одобрил и пошел на площадь. Мороз так и вцепился в лицо. Светила полная луна. Небо чистое, без единого облака, обдающее землю черным космическим холодом. У людей, топтавшихся на стоянке такси, вываливались, как у лошадей, клубы пара изо ртов.

Освещаемая больше луной, чем фонарями, площадь была Павлу совсем незнакома. Незнакомы были высокие здания, обрамлявшие ее. Прежний город (из Косолучья сюда ездили трамваем) вспоминался Павлу низеньким, распластанным, сплошь купеческие особняки да косопузые деревянные домишки. Этого нового города он не знал. Скорее всего новые кварталы, местные «Черемушки». И, как это сплошь и рядом бывает, кварталы за этой площадью резко обрывались: стоял последний дом, и за ним ничего, тьма.

Именно на последнем доме светилась вывеска гостиницы, и Павел, почти бегом перейдя площадь, задохнувшись от мороза, нырнул в ее дверь. В вестибюле был скандал. Швейцар с галунами защищал вход в ресторан от шумной, нельзя сказать чтобы трезвой, компании. За полированной ореховой стойкой читала журнал «Здоровье» полная, цветущая администраторша. Павел пошарил глазами, отыскивая привычную табличку «Мест нет», иногда писанную серебром, иногда бронзой, но такой не оказалось. Это его поразило.

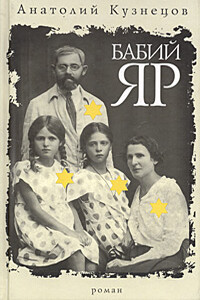

Все в этой книге – правда.Когда я рассказывал эпизоды этой истории разным людям, все в один голос утверждали, что я должен написать книгу.Но я ее давно пишу. Первый вариант, можно сказать, написан, когда мне было 14 лет. В толстую самодельную тетрадь я, в те времена голодный, судорожный мальчишка, по горячим следам записал все, что видел, слышал и знал о Бабьем Яре. Понятия не имел, зачем это делаю, но мне казалось, что так нужно. Чтобы ничего не забыть.Тетрадь эта называлась «Бабий Яр», и я прятал ее от посторонних глаз.

Анатолий Кузнецов — автор широко известной читателю книги «Продолжение легенды».Его новая книга, «У себя дома», — это повесть о том, как мужает юность, отстаивая жизнь и счастье.Сюжет повести внешне несложен: молодая девушка возвращается к себе на родину, где мать ее была когда-то лучшей дояркой области. Дояркой в колхозе становится и Галя.Трудно складывается ее жизнь (автор далек от желания приукрашивать действительность), и не из-за того, что она молода, неопытна, а потому, что это цельный, искренний, бескомпромиссный человек.Ее требования к себе, к любимому, к жизни так высоки и в то же время так человечны, что незаметно для себя Галя покоряет и подруг и людей старше себя.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

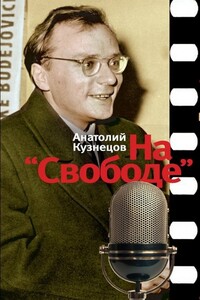

Анатолий Кузнецов родился и вырос в Киеве, где во время оккупации он стал свидетелем массовых расстрелов в Бабьем Яру. Этот опыт лег в основу его самого знаменитого произведения — «Бабий Яр». В августе 1969 года А. Кузнецов попросил политического убежища и остался в Великобритании. Его имя в СССР перестало упоминаться, книги были изъяты из магазинов и библиотек. В Лондоне А. Кузнецов работал на радио «Свобода» и вел еженедельную программу в рубрике «Писатель у микрофона» (всего в эфире прозвучало 233 беседы), создав ряд образцов так называемой «исповедальной публицистики» и оставаясь при этом в русле созданной им литературной традиции.

Эта книга рассказывает о жизни молодых рабочих — строителей Иркутской ГЭС, об их трудовых подвигах.Автор книги — молодой писатель Анатолий Кузнецов. Будучи еще школьником, он уезжал на строительство в Новую Каховку, работал подсобным рабочим, мостовщиком, плотником. Он много ездил по стране, сменил немало разных профессий. Был он и на строительстве Иркутской ГЭС, работал там бетонщиком, жил в общежитии.Все, о чем написано в этой книге, автор не только видел своими глазами, но и пережил вместе со своими героями.

В книгу Александра Яковлева (1886—1953), одного из зачинателей советской литературы, вошли роман «Человек и пустыня», в котором прослеживается судьба трех поколений купцов Андроновых — вплоть до революционных событий 1917 года, и рассказы о Великой Октябрьской социалистической революции и первых годах Советской власти.

В своей второй книге автор, энергетик по профессии, много лет живущий на Севере, рассказывает о нелегких буднях электрической службы, о героическом труде северян.

Историческая повесть М. Чарного о герое Севастопольского восстания лейтенанте Шмидте — одно из первых художественных произведений об этом замечательном человеке. Книга посвящена Севастопольскому восстанию в ноябре 1905 г. и судебной расправе со Шмидтом и очаковцами. В книге широко использован документальный материал исторических архивов, воспоминаний родственников и соратников Петра Петровича Шмидта.Автор создал образ глубоко преданного народу человека, который не только жизнью своей, но и смертью послужил великому делу революции.

Роман «Доктор Сергеев» рассказывает о молодом хирурге Константине Сергееве, и о нелегкой работе медиков в медсанбатах и госпиталях во время войны.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Из предисловия:Владимир Тендряков — автор книг, широко известных советским читателям: «Падение Ивана Чупрова», «Среди лесов», «Ненастье», «Не ко двору», «Ухабы», «Тугой узел», «Чудотворная», «Тройка, семерка, туз», «Суд» и др.…Вошедшие в сборник рассказы Вл. Тендрякова «Костры на снегу» посвящены фронтовым будням.