Оглядываясь назад - [61]

Совсем не так миролюбиво обращались с эстонцами. Недалеко от берега находился остров, куда можно было пройти по воде, и приезжавшая на субботу и воскресенье эстонская молодежь устремлялась именно туда. Там и в самом деле было чудесно: камешки, чайки, песок и полное, хоть и призрачное, ощущение оторванности от всего мира. Высмотрев в бинокль или заметив простым глазом направлявшихся к острову или возвращавшихся оттуда любителей дикой природы тащили на погранзаставу, требовали документы, штрафовали и особенно грубо, как я уже сказала, обращались с эстонцами.

В дальнейшем проволока оборвалась, столбы попадали и гулять и купаться не возбранялось нигде. Даже на злополучный остров удавалось проскакивать безнаказанно. Кясму мы не изменили и долго оставались ему верны, как и другие его почитатели, которые однажды попав туда, продолжали ездить туда многие и многие годы. Старая знакомая, с которой мы там столкнулись в лесу, а когда-то пересекались в Коктебеле, сказала: «Мой муж считает, что есть какая-то таинственная связь между Кясму и Коктебелем». Несколькими годами раньше мы слышали от нее ту же фразу по поводу Паланги, что более соответствовало действительности. Мы там и впрямь встречали коктебельцев. Как-то на берегу мы увидели Г.Г.Нейгауза, заметив нас, он с иронической улыбкой и откидывая со лба, как делал это за роялем, треплемые ветром волосы, спросил: «Променяли Черное море на серое?» Сначала мы и сами так думали. Поехали потому, что маме после раковой операции было сказано: только не южное солнце. Но буквально в первый же день, выйдя к морю, поняли, что ничего не променяли и не потеряли. Море, разбивающееся от самого горизонта белыми пенящимися бурунами, такое настоящее и такое огромное, что не боялось никаких сравнений и ничьего соперничества, заворожило нас сразу, и в саму Палангу невозможно было не влюбиться. Небольшой, совершенно западный городок или поселок с двумя центральными улицами, выложенными большими белыми квадратными плитами и обсаженными каштанами, такими густыми, что даже в самый яркий солнечный день на тротуаре темно; чудесный костел, в его ограде небольшое кладбище, и тут же на столах продающиеся иконки, распятия, четки, поделки из янтаря. Стайки девочек в белом перед конфирмацией. Почти забытый колокольный звон, — в Москве колокола не звонили. Только в Новодевичьем с конца войны, на Страстной и, может быть, еще в двух или трех церквах. А здесь он гудел то и дело, и в будни, и в праздники, и на похоронах (когда он прозвонил в день смерти Хемингуэя в 61-м, мне казалось, конечно же, — звонит по нему).

И еще поражало непривычное у нас, — я сталкивалась потом с этим в Эстонии и Латвии, — нарядно, словно по случаю праздника одетые дети рядом с хорошо, но совсем просто и даже скромно одетыми взрослыми.

Точно так же в 52-м меня пленила совсем особенная тоже очень западная Рига, и не только своей архитектурой, готическими соборами, старым городом… От витрин цветочных магазинов с ландышами, сиренью и множеством других цветов, срезанных и в горшках, невозможно было оторваться. А на маленьких площадях, словно на дореволюционных открытках с видами Парижа, виденных мною в детстве у разных бабушек, старушки, сидя на скамейках, кормили голубей. После 1917-го года домашних голубей на заречных улицах у нас гоняли, а диких развели в Москве только после международного фестиваля молодежи 1957-го года.

Но, возвращаясь к Кясму. где кроме купанья, прогулок, закатов, общения с друзьями и не ежедневного, но довольно частого беганья в клуб, где чаще всего крутили мои любимые французские комедии, существовало развлечение, которое наш хозяин называл «ку- плять». И правда, в те годы в маленьких окрестных городках попадались полезные вещи, трудно доступные или вовсе не существующие в Москве и Ленинграде. Сначала мы ездили на автобусах. Когда появилась машина, то набивали ее битком всеми желающими к нам присоединиться и отправлялись за покупками. Но скоро эстонцам это надоело, и они стали придерживать, что получше, на после сезона, а на некоторые вещи, вроде мохнатых полотенец, — за ними больше всего и охотились — ввели талоны. Понять их легко, так как если даже в мелких захолустных городках, куда было трудно добираться, рыскали приезжие, то в Таллине, куда мы часто наведывались побродить по старому городу или навестить тамошних друзей, от голи, снующих из одного магазина в другой и скупающих буквально все, начинала кружиться голова, мелькать в глазах и хотелось поскорее свернуть в какую- нибудь тихую, из-за отсутствия магазинов, улочку. Что же при виде этого должны были испытывать местные жители? Поэтому не приходилось удивляться на их соответственное отношение к русским. Отношение, вызванное, конечно, не только тем, что рыскали и скупали, что в общем-то извинительно, ведь у нас и через пятьдесят, и через семьдесят лет после революции не научились делать предметы первой необходимости, вроде белья, эмалированной посуды и прочей мелочи, без которой трудно обойтись. По сути, мы и в шестидесятые годы по-прежнему оставались оккупантами. Живя в Кясму каждое лето, начиная с 65-го и до 87-го, мы так и не овладели эстонским, знали не больше пятидесяти слов, — разве не позор?

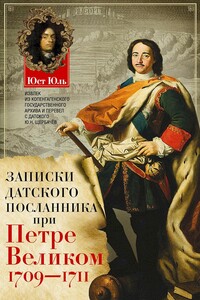

В год Полтавской победы России (1709) король Датский Фредерик IV отправил к Петру I в качестве своего посланника морского командора Датской службы Юста Юля. Отважный моряк, умный дипломат, вице-адмирал Юст Юль оставил замечательные дневниковые записи своего пребывания в России. Это — тщательные записки современника, участника событий. Наблюдательность, заинтересованность в деталях жизни русского народа, внимание к подробностям быта, в особенности к ритуалам светским и церковным, техническим, экономическим, отличает записки датчанина.

«Время идет не совсем так, как думаешь» — так начинается повествование шведской писательницы и журналистки, лауреата Августовской премии за лучший нон-фикшн (2011) и премии им. Рышарда Капущинского за лучший литературный репортаж (2013) Элисабет Осбринк. В своей биографии 1947 года, — года, в который началось восстановление послевоенной Европы, колонии получили независимость, а женщины эмансипировались, были также заложены основы холодной войны и взведены мины медленного действия на Ближнем востоке, — Осбринк перемежает цитаты из прессы и опубликованных источников, устные воспоминания и интервью с мастерски выстроенной лирической речью рассказчика, то беспристрастного наблюдателя, то участливого собеседника.

«Родина!.. Пожалуй, самое трудное в минувшей войне выпало на долю твоих матерей». Эти слова Зинаиды Трофимовны Главан в самой полной мере относятся к ней самой, отдавшей обоих своих сыновей за освобождение Родины. Книга рассказывает о детстве и юности Бориса Главана, о делах и гибели молодогвардейцев — так, как они сохранились в памяти матери.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Поразительный по откровенности дневник нидерландского врача-геронтолога, философа и писателя Берта Кейзера, прослеживающий последний этап жизни пациентов дома милосердия, объединяющего клинику, дом престарелых и хоспис. Пронзительный реализм превращает читателя в соучастника всего, что происходит с персонажами книги. Судьбы людей складываются в мозаику ярких, глубоких художественных образов. Книга всесторонне и убедительно раскрывает физический и духовный подвиг врача, не оставляющего людей наедине со страданием; его самоотверженность в душевной поддержке неизлечимо больных, выбирающих порой добровольный уход из жизни (в Нидерландах легализована эвтаназия)

У меня ведь нет иллюзий, что мои слова и мой пройденный путь вдохновят кого-то. И всё же мне хочется рассказать о том, что было… Что не сбылось, то стало самостоятельной историей, напитанной фантазиями, желаниями, ожиданиями. Иногда такие истории важнее случившегося, ведь то, что случилось, уже никогда не изменится, а несбывшееся останется навсегда живым организмом в нематериальном мире. Несбывшееся живёт и в памяти, и в мечтах, и в каких-то иных сферах, коим нет определения.