Об Александре Блоке - [26]

Следующая моя встреча начала второй период моего знакомства с Александром Александровичем, и о нем нужен разговор особый.

В начале октября, числа одиннадцатого–двенадцатого, Александр Александрович попросил меня по телефону прийти на Дворцовую набережную, 30, во временное помещение Тео. Я помню большую, пустую комнату, пронизанную осенним солнцем, окно на Неву, беспокойную воду, золотой шпиль крепости и на голубом фоне неба озаренную солнцем фигуру Александра Александровича.

Я не видела его почти пять месяцев, только что, правда смутно еще, осознала, что мы с ним связаны неразрывно на всю жизнь. Я остановилась посреди комнаты, не имея сил идти дальше. Александр Александрович оставил своего собеседника (это был Мейерхольд) и, улыбаясь, пошел ко мне навстречу:

— Евгения Федоровна! Изменились, побледнели, упора больше. Это хорошо.

Он познакомил меня с Мейерхольдом, выяснили приблизительный план работы. Прощаясь, я как‑то очень бессвязно попробовала поблагодарить его, он крепко сжал руку и засмеялся:

— Не надо, не надо, за что же меня‑то? — И прибавил ласково, не выпуская руки: — Я приду, я скоро приду.

Потянулись недели работы в библиотеке русской драмы, на хорах, за маленьким столом. Глядя для развлечения вниз на двух–трех старушек, работавших внизу, заседали мы втроем: Б. А. Пестовский — китаист, немножко поэт, большой чудак; H. Н. Федорович — юный классик, погруженный в Софокла, и я. Работа была нетрудная, веселая и довольно фантастическая. Снизу тащились пачки неизвестных рукописей, огромные, выцветшие, пыльные, я бежала впереди, за мной с ревом и скрежетом, аршинными шагами, подняв пачку рукописей над головой, мчался Федорович. «Пещерный человек гонится за испуганной ланью», — комментировал Пестовский. Такие сцены производили сильное впечатление на коренной персонал библиотеки.

Затем мы сообща читали пьесы, иногда хохотали до упаду, иногда бывало, что и болтали о постороннем, читали лекции об Аристофане или буддизме; как‑то мы с Федоровичем импровизировали мистерию о гибели культуры, причем он, не зная второй симфонии Андрея Белого, сам додумался до «грядущего негра».

Александра Александровича я видела редко, раз он зашел к нам в библиотеку, раза два мельком мы встретились в отделе. Я ждала, когда придет час, когда ему нужно станет подойти ко мне, а сама подходить не хотела.

Наступила годовщина Октябрьской революции. Германия волновалась, казалось, что мировой пожар действительно разгорается, ощущение праздника, своего, нашего, общего праздника, было очень сильно. И город нарядный, тревожный, и толпа, и погода не по–осеннему мягкая, звезды ракет, выстрелы, райская малина и райские яблоки Петрова–Водкина — все пело об одном. В те дни я дружила с Мгебровым, близко следила за работой Пролеткульта, а 6–го была на «Взятии Бастилии». А 7–го на «Мистерии–буфф» мы встретились с Александром Александровичем. Он был в том же состоянии праздника, пафоса и восторга. «Вести‑то какие! И как весело», — повторял он.

Я ему рассказывала про «Взятие Бастилии», про публику, говорила о Пролеткульте вообще. «У нас скоро будет сборник «Репертуар». Напишите для него статью об этом», — сказал он.

«Я не умею, никогда не писала», — стала я отказываться.

«Умеете, умеете, — засмеялся он. — Если хотите, потом вместе посмотрим».

С этого дня Александр Александрович вдруг сам подошел ко мне. Часто он вызывал меня в Театральный отдел, иногда запиской, иногда мне передавали на словах. Дело кончалось быстро, а затем мы шли обедать в столовой Тео, которая помещалась внизу. Там велись длинные шутливые разговоры больше на литературные темы, папиросы делились по–братски. «Это вам, это мне», — делил он папиросы перед отходом. Зато когда у меня бывали папиросы, я брала его большой, плетенный из японской соломки портсигар и начинала набивать папиросами. «Что вы делаете? Ну, что вы делаете?» — протестовал Александр Александрович, стараясь отобрать его. «Папиросы кладу в портсигар», — отвечала я, не отдавая. «Ну спасибо», — вдруг соглашался Александр Александрович.

Наступили тяжелые дни, «дни великих испытаний» называл их Александр Александрович, революция кончалась, вместо Красной гвардии росла Красная Армия, люди голодали, гибли нелепо и трагически умирали, разрастался бюрократизм.

Александр Александрович худел, бледнел, молчал. Иногда отрывисто говорил о том, что так жить нельзя. Иногда просто сухо и глядя как‑то мимо сообщал о каком‑нибудь факте или говорил о том, что не может ни есть, ни спать, вообще болен. Как‑то раз мне захотелось углубить такой разговор, придать ему какую‑то окраску.

«Я теперь не могу говорить… — прервал он меня. — И особенно с близкими. Оттого, что вы все поймете, будет только хуже».

Для меня эти дни стали еще тяжелее по личным причинам. 28 декабря 1918 года скончался мой отец.

Помню, как я пришла в Театральный отдел просить отпуска. Попала к концу заседания. Александр Александрович сидел на кончике стола лицом к двери и разговаривал, кажется, с Ф. Зелинским, я вошла, он пристально взглянул, встал и быстро подошел ко мне: «Евгения Федоровна, что случилось?»

«Константин Михайлов в поддевке, с бесчисленным множеством складок кругом талии, мял в руках свой картуз, стоя у порога комнаты. – Так пойдемте, что ли?.. – предложил он. – С четверть часа уж, наверное, прошло, пока я назад ворочался… Лев Николаевич не долго обедает. Я накинул пальто, и мы вышли из хаты. Волнение невольно охватило меня, когда пошли мы, спускаясь с пригорка к пруду, чтобы, миновав его, снова подняться к усадьбе знаменитого писателя…».

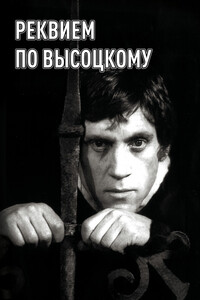

Впервые в истории литературы женщина-поэт и прозаик посвятила книгу мужчине-поэту. Светлана Ермолаева писала ее с 1980 года, со дня кончины Владимира Высоцкого и по сей день, 37 лет ежегодной памяти не только по датам рождения и кончины, но в любой день или ночь. Больше половины жизни она посвятила любимому человеку, ее стихи — реквием скорбной памяти, высокой до небес. Ведь Он — Высоцкий, от слова Высоко, и сей час живет в ее сердце. Сны, где Владимир живой и любящий — нескончаемая поэма мистической любви.

Роман о жизни и борьбе Фридриха Энгельса, одного из основоположников марксизма, соратника и друга Карла Маркса. Электронное издание без иллюстраций.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Жизнь моя, очень подвижная и разнообразная, как благодаря случайностям, так и вследствие врожденного желания постоянно видеть все новое и новое, протекла среди таких различных обстановок и такого множества разнообразных людей, что отрывки из моих воспоминаний могут заинтересовать читателя…».

Творчество Исаака Бабеля притягивает пристальное внимание не одного поколения специалистов. Лаконичные фразы произведений, за которыми стоят часы, а порой и дни титанической работы автора, их эмоциональность и драматизм до сих пор тревожат сердца и умы читателей. В своей уникальной работе исследователь Давид Розенсон рассматривает феномен личности Бабеля и его альтер-эго Лютова. Где заканчивается бабелевский дневник двадцатых годов и начинаются рассказы его персонажа Кирилла Лютова? Автобиографично ли творчество писателя? Как проявляется в его мировоззрении и работах еврейская тема, ее образность и символика? Кроме того, впервые на русском языке здесь представлен и проанализирован материал по следующим темам: как воспринимали Бабеля его современники в Палестине; что писала о нем в 20-х—30-х годах XX века ивритоязычная пресса; какое влияние оказал Исаак Бабель на современную израильскую литературу.