Об Александре Блоке - [17]

В конце 1919 года и весь 1920 год Блок часто читал нам — и то, что он написал только что, и прежнее, и чужие стихи. У меня сохранилась запись о том, как он нам читал главу «Возмездия» об отце. И я хорошо помню этот душный июльский вечер 1920 года, и ворчание дальней грозы, и голос Блока, прерывающийся от подступающих слез, и вдруг — дружное пенье матросов на реке. Читал он нам и «египетскую пьесу» («Рамзеса»), и написанные статьи, и старые свои стихи. И говорил о том, какие из них он «не любит» (например, «Голос из хора») и что даже и в не «нелюбимых» кажется ему подозрительным, например, сделанная им в угоду «канонам» эстетики декадентства замена «детской строки»: «Ах, что значит — не пить и не есть!» — «подозрительной» строкой: «разверзающий звездную месть» (в стихотворении «Там, в ночной завывающей стуже…»). Подозрительной казалась ему и «музыка» «Соловьиного сада» — «На этом круженье и пенье бог знает куда заехать можно». Неожиданно для меня «нелюбимой» оказалась строфа «Возмездия»:

Он многое открыл для меня в русской поэзии. К моему любимому — Батюшков, Баратынский, Тютчев — он хотел «прибавить» Фета и Полонского. И Фета я полюбила. «Ключом» к нему стали два стихотворения, которые мне читал Блок («Я болен, Офелия, милый мой друг» и «Глубь небес опять ясна»). С Полонским было сложнее. Я почти его не знала, и мне трудно было пробиться сквозь то «либерально–декламационное» начало его поэзии, которое закрывало для меня главное. Это «главное» я вдруг и «лично» почувствовала, когда Блок прочел мне «Холодную любовь»:

К Брюсову мы оба относились одинаково. Но объяснить мне, в чем прелесть Бальмонта, который был Блоку совсем не близок, ему не удалось. Блок «приоткрыл» мне Иннокентия Анненского (через стихотворение «Зажим был так сладостно сужен…»). Его очень удивляло мое «не личное» (а как к «классику») отношение к Лермонтову.

Мы много говорили и вдвоем и втроем (с Александрой Андреевной) и о литературе, и о музыке, и об истории — о том, что определяло те или иные «прошлые времена» и что главное сегодня.

Помню разговор о замысле (горьковском) исторических картин — о героях их, о Тристане–чаровнике и Изольде Белокурой, о Возрождении, которое Блок ощущал как «страшное», о людях Возрождения, об Изотте Малатеста — «она — из прачек — в герцогини», скуластая, большеротая, вульгарная, пленительная. Очень часто (уже всегда «вдвоем») он говорил о самом главном — о «стихии большевизма», живой и великой, отнюдь, вопреки очевидности, не отождествляя ее с коммунизмом и отгораживая ее от марксизма, о котором он создал собственное представление как о железной догме, сковывающей естественное движение жизни. Очень настойчиво он спрашивал о том, есть ли, по–моему, в коммунизме романтизм, то есть осуществленное стремление жить с удесятеренной силой.

Где‑то в начале 1919 года — точная дата у меня не отмечена — состоялось мое знакомство с Корнеем Ивановичем Чуковским, перешедшее в дружеские отношения, «разрешенные» мне. Познакомил нас Блок на каком‑то из спектаклей Большого драматического театра и усадил Чуковского на свое место (1–й ряд литер Б) рядом со мной (1–й ряд литер А), а сам ушел в другой конец ряда и оттуда все поглядывал — идет у нас разговор или нет.

К сожалению, у меня нет записей наших бесед, нет связных воспоминаний. Есть беглые заметки: ужинали вместе в 12 часов ночи на кухне Дома искусств, а потом я пошла ночевать к О. Форш; уговаривал меня не общаться с Андреем Белым и не ходить на заседания Вольфилы; втянул меня в работы для Издательства Гржебина, «гиперболически» (что было ему свойственно) восхищался всем, что я пишу, и был добрым, очень добрым и чутким в трудные для меня весенние и летние месяцы 1921 года. И пусть эти строки будут моей запоздалой — через шестьдесят лет — благодарностью за все, что он для меня сделал. Когда я видела их вдвоем — Блока и Чуковского, — поражала их контрастность: Блок был «статичен», а Чуковский — весь в движении. Как‑то в озорную минуту я ему сказала, что он похож на вербную игрушку — крокодила из дощечек, его держат за хвост, а он извивается и гнется во все стороны.

Что касается «статичности» Блока, то она была особой. В ней не было ничего «каменного», «застывшего». Это была величавая статика динамичной силы, скрытая за таким спокойствием, какое свойственно, например, портретам людей Возрождения.

писал в послании Блоку Вячеслав Иванов («мрамор Праксит–эля», — дразнила мужа Любовь Дмитриевна).

О «маске» каждый по–своему твердили авторы мемуаров, но думаю, что точнее всех был Горький, который по великому артистизму своему увидел во внешности Блока то, о чем я сейчас говорила, — «флорентинца эпохи Возрождения», скрытую силу.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Ни один писатель не может быть равнодушен к славе. «Помню, зашел у нас со Шварцем как-то разговор о славе, — вспоминал Л. Пантелеев, — и я сказал, что никогда не искал ее, что она, вероятно, только мешала бы мне. „Ах, что ты! Что ты! — воскликнул Евгений Львович с какой-то застенчивой и вместе с тем восторженной улыбкой. — Как ты можешь так говорить! Что может быть прекраснее… Слава!!!“».

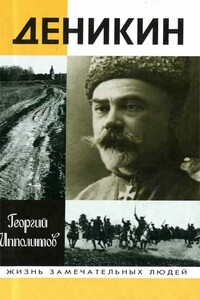

Антон Иванович Деникин — одна из важнейших и колоритных фигур отечественной истории. Отмеченный ярким полководческим талантом, он прожил нелегкую, полную драматизма жизнь, в которой отразилась сложная и противоречивая действительность России конца XIX и первой половины XX века. Его военная карьера повенчана с такими глобальными событиями, как Русско-японская, Первая мировая и Гражданская войны. Он изведал громкую славу побед и горечь поражений, тяготы эмиграции, скитаний за рубежом. В годы Второй мировой войны гитлеровцы склоняли генерала к сотрудничеству, но он ответил решительным отказом, ибо всю жизнь служил только России.Издание второе, дополненное и переработанное.Издательство и автор благодарят Государственный архив Российской Федерации за предоставленные к изданию фотоматериалы.Составитель фотоиллюстративного ряда Лидия Ивановна Петрушева.

Супруга самого молодого миллиардера в мире Марка Цукерберга – Присцилла Чан – наверняка может считаться одной из самых удачливых девушек в мире. Глядя на совместные фото пары, многие задаются вопросом: что же такого нашел Марк в своей институтской подруге? Но их союз еще раз доказывает, что доброта, участливость, внимание к окружающим и, главное, безоговорочная вера в своего мужчину куда ценнее растиражированной ненатуральной красоты. Чем же так привлекательна Присцилла Чан и почему все, кто знакомится с этой удивительной девушкой, непременно немного влюбляются в нее?

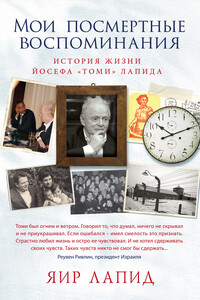

В этой книге историю своей исключительной жизни рассказывает легендарный Томи Лапид – популярнейший израильский журналист, драматург, телеведущий, руководитель крупнейшей газеты и Гостелерадио, министр юстиции, вице-премьер, лидер политической партии… Муж, отец и друг… В этой книге – его голос, его характер и его дух. Но написал ее сын Томи – Яир, сам известный журналист и телеведущий.Это очень личная история человека, спасшегося от Холокоста, обретшего новую родину и прожившего выдающуюся жизнь, и одновременно история становления Государства Израиль, свидетелем и самым активным участником которой был Томи Лапид.

Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки всегда вызывают интерес. Но никогда результат не был столь ошеломительным. И весь мир пытается понять, что за человек сорок пятый президент Дональд Трамп?Трамп – символ перемен к лучшему для множества американцев, впавших в тоску и утративших надежду. А для всего мира его избрание – симптом кардинальных перемен в политической жизни Запада. Но чего от него ожидать? В новой книге Леонида Млечина – описание жизни и политический портрет нового хозяина Белого дома на фоне всей истории американского президентства.У Трампа руки развязаны.