О смысле и значении кровавых жертвоприношений в дохристианском мире и о так называемых “ритуальных убийствах” - [7]

Второй случай кровавого жертвоприношения, отмеченный Библиею, относится ко времени выхода Ноя из ковчега после потопа: “И устроил Ной жертвенник Господу и взял из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвеннике, и обонял Господ приятное благоухание, и сказал Господь Бог в сердце Своем: не буду больше проклинать землю за человека” (Быт. 8, 20-21). Здесь мы видим уже не только то, что кровавые жертвы были угодны Богу, но и многие навсегда установившиеся частные черты кровавых жертвоприношений: 1) нужно было устроение особого жертвенника Господу, 2) в жертву приносятся только чистые животные; 3) определяется особый вид жертвоприношений – всесожжение.

Нельзя сомневаться в том, что Авраам также приносил Богу кровавые жертвы и имел ясное представление о них, – иначе он не понял бы и повеления Божия: “возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, и принеси его во всесожжение” (Быт. 22, 2). И Исаак не мог бы спрашивать: “вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?” (ст. 7). Наконец, увидев овна, запутавшегося в чаще рогами своими, Авраам принес его во всесожжение вместо Исаака сына своего (ст. 13). Ясно, что способ приношения кровавых жертв ему уже был хорошо известен.

Разсказ бытописателя о том, что уже сын Aдамa Авель совершил кровавое жертвоприношение, дал повод некоторым богословам думать, что Бог установил кровавые жертвоприношения не чрез Моисея, а еще чрез Адама, в раю. Насколько мы знаем, первым русским православным богословом, высказавшим такое предположение (но не утверждение) был приснопамятный святитель Moсковский митрополит Филарет. Его занимали вопросы: “Почему Бог (в раю) заимствует человеку одежду от животных а не от растений? Откуда взяты кожи для ее составления? И как человек, не привыкший еще к мысли о смерти, мог без отвращения облещи себя смертию других?” На эти вопросы он отвечает в своих “3аписках на книгу Бытия” (М. 1868. Стр. 73) так: “Сии недоумения не иначе могут быть paзpешены, как тою догадкою, что Бог в одно время научил человека и приносить в жертву животных, и обращать их кожи в одежду, дабы сими жертвоприношениями он был вразумлен убивать в себе скотоподобные вожделения и страсти, имея также пред очами будущую жертву победоносного Семени жены, верою облекался в заслуги и крепость Его”.

После Филарета многие русские православные богословы даже не в виде догадки, а категорически стали утверждать, что кровавые жертвоприношения были установлены Самим Богом еще в раю. Такое учение уже внесено даже в учебники по Закону Божию для преподавания православным детям. Так, в “Священной Истории Ветхого Завета, составленной в объеме курса гимназий и духовных училищ придворным протоиереем Дмитрием Соколовым” (Спб. 1898. Изд. 38-е, стр. 8) мы читаем: “чтобы люди не забыли этого обещания Божия (о Спасителе, милосердый Господь повелел им закалывать в жертву Ему тельцов, овнов и козлов и сожигать их с молитвою о прощении грехoв и с верою в будущего Спасителя. В <неясное слово> принесена была первая жертва за грех людей”. Это утверждение нам кажется слишком категоричным, весьма смелым и недостаточно осторожным. В Библии нельзя указать для него твердого и несомненного основания, так как Божественное Откровение с точностью не говорит нам, когда именно и где были установлены Богом кровавые жертвоприношения и когда именно и кем была принесена первая жертва.

Заслуживает особенного внимания изъяснение великого Святителя вселенской церкви св. Иоанна Златоуста. Св. Иоанн Златоуст положительно не допускает той мысли, что кровавые жертвоприношения даже у евреев были установлены Самим Богом. По его изъяснению, Бог только снисходительно попустил евреям приносить и Ему кровавые жертвы, культ которых уже существовал тогда у язычников. Приведя буквально 11-й стих 1-й главы книги пророка Иcaии, он говорит [5]: “Слышал ты глас (Бога), весьма ясно говорящий, что сначала Он (т. е. Бог) не требовал от вас этих жертв. Ибо, если бы требовал их, то этим установлениям первыми подчинил бы всех древних, которые еще до них прославились. Для чего же, скажешь, Он позволил после? Снисходя к вашей немощи. Как врач, видя, что больной горячкою челoвек, своенравный и нeтepпливый, хочет напиться холодной воды, и угрожает, если ему не дадут, накинуть на себя петлю, или броситься со стремнины, для предотвращения большего зла, допускает меньшее, только бы отклонить больного от насильственной смерти, так точно поступил и Бог. Как увидел Он, что евреи беснуются, скучают, хотят жертв, готовы, если им не позволят этого, обратиться к идолам, или даже не только готовы обратиться, но уже и обратились, то позволил им жертвы. И что это было причиной, можно видеть из самого времени позволения. Бог позволил им жертвы уже после того, как они совершили праздник в честь злых демонов, как бы так говоря им: вы беснуетесь и хотите приносить жертвы, так приносите их, по крайней мере Мне. Впрочем, и позволив это, Он не навсегда дал такое позволение, но премудрым способом опять отнял его. Как врач (ничто не мешает мне употребить тот же пример), уступая прихоти больного, приносит из своего дома сосуд и приказывает ему пить из него одного, а потом, когда больной согласится на это, тайно велит подающим питье разбить этот сосуд, чтобы, незаметно и не подавая вида, отклонить больного от его прихоти: так поступил и Бог. Позволив иудеям приносить жертвы, Он позволил делaть это ни в каком другом месте, кроме Иерусалима: потом, когда они несколько времени приносили жертвы, разрушил этот город, чтобы, как врач разбитием сосуда, так и Бог – разрушением города – отвлечь их, и по неволе, от этого дела. Если бы Он прямо сказал: перестаньте; они бы не легко согласились оставить страсть к жертвам, но теперь, по самой необходимости их пребывания (вне Иерусалима), Он незаметно отвел их от этой страсти”. 3aмечaтeльнo, что приведенное мнение о происхождении ветхозавеных еврейских кровавых жертвоприношений св. Иоанн Златоуст настойчиво и неоднократно повторяет в своих творениях

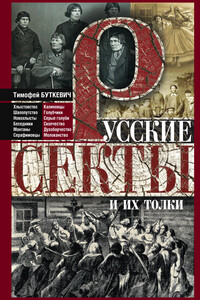

Протоиерей Тимофей Буткевич – священнослужитель Русской православной церкви, богослов, публицист, профессор Харьковского университета, член Государственного совета. Т. И. Буткевич представил в своей работе богатую фактическую информацию о религиозных течениях в России: хлыстах, шалопутах, лубковцах, чуриковцах, монтанах, марьяновщине, серафимовцах, голубчиках, скопцах, духоборцах, молоканах, иудействующих (субботниках), прыгунах, штундо-баптистах, пашковцах, еговистах, адвентистах, толстовцах и многих других локальных формах сектантства.

В монографии исследуется один из вопросов взаимоотношений древнего Египта с Нубией, а именно вопрос становления аппарата египетской военной и гражданской администрации на этой территории. Прослеживаются три этапа, связанные с изменениями характера политики Египта в этом регионе, которые в конечном счете привели к превращению Нубии в египетскую провинцию. Выделена роль местного населения в системе сложившихся египетских административных институтов. Исследование охватывает период Древнего, Среднего и Нового царств.

В основе книги лежит историко-культурная концепция, суть которой – рассмотрение истории абхазов, коренного населения Абхазии не изолированно, а в тесном взаимодействии с другими соседними народами и древними цивилизациями. Здесь всегда хорошо прослеживалось биение пульса мировой политики, а сама страна не раз становилась ареной военных действий и политико-дипломатических хитросплетений между великими державами древности и средневековья, нового и новейшего времени. За последние годы были выявлены новые археологические материалы, архивные документы, письменные источники, позволившие объективнее рассмотреть многие исторические события.

Книга, написанная археологом А. Д. Грачем, рассказывает о том, что лежит в земле, по которой ходят ленинградцы, о вещественных памятниках жизни населения нашего города в первые десятилетия его существования. Книги об этом никогда еще не было напечатано. Твердо установилось представление, что археологические раскопки выявляют памятники седой старины. А оказывается и за два с половиной столетия под проспектами и улицами, по которым бегут автобусы и трамваи, под дворами и скверами, где играют дети, накопились ценные археологические материалы.

Материалы III Всероссийской научной конференции, посвящены в основном событиям 1930-1940-х годов и приурочены к 70-летию начала «Большого террора». Адресованы историкам и всем тем, кто интересуется прошлым Отечества.

Очередной труд известного советского историка содержит цельную картину политической истории Ахеменидской державы, возникшей в VI в. до н. э. и существовавшей более двух столетий. В этой первой в истории мировой державе возникли важные для развития общества социально-экономические и политические институты, культурные традиции.

Монография посвящена актуальной научной проблеме — взаимоотношениям Советской России и великих держав Запада после Октября 1917 г., когда русский вопрос, неизменно приковывавший к себе пристальное внимание лидеров европейских стран, получил особую остроту. Поднятые автором проблемы геополитики начала XX в. не потеряли своей остроты и в наше время. В монографии прослеживается влияние внутриполитического развития Советской России на формирование внешней политики в начальный период ее существования. На основе широкой и разнообразной источниковой базы, включающей как впервые вводимые в научный оборот архивные, так и опубликованные документы, а также не потерявшие ценности мемуары, в книге раскрыты новые аспекты дипломатической предыстории интервенции стран Антанты, показано, что знали в мире о происходившем в ту эпоху в России и как реагировал на эти события.