О пережитом, 1862-1917 гг. - [5]

С этих пор, правда, постепенно, произведения на излюбленные нестеровские сюжеты становятся как бы фоном, на котором развертывается эпопея его портретного творчества последнего пятнадцатилетия жизни.

Однако нестеровский портрет как художественное явление тоже проходит за это время определенную эволюцию — и в содержательном, и в чисто живописном отношении.

Особенно важным для вхождения Нестерова в эту, все более захватывающую его, сферу оказался 1925 год, когда им были написаны четыре очень значительных портрета. Не будучи объединены еще одной темой, одной мыслью, одним чувством, как было позднее — в тридцатые годы, эти портреты, по существу, намечают различные аспекты творчества Нестерова-портретиста. Первый по времени написания — необычайно выразительный, в духе обостренного реализма, но без всякого стремления к стилизации — портрет академика А. Н. Северцова — старого друга художника. Второй был создан как «проба сил» перед работой над давно задуманным портретом В. М. Васнецова. Это романтический, «приправленный старыми мастерами» портрет любимого ученика и друга Нестерова художника П. Д. Корина, молодого человека «в стиле итальянцев Возрождения». Наконец, осенью он создает «портрет-памятник» Васнецову, в продуманности живописного решения которого явственны чисто декоративные и одновременно иконные элементы. В последний месяц этого года он «с большим удовольствием, хотя и со страхом», пишет лирический портрет молодой обаятельной женщины — А. М. Щепкиной.

В 1928 году Нестеров дважды берется за работу над автопортретами. Первый, нервный и динамичный, напоминает по самохарактеристике автопортрет 1915 года. Во втором, сдержанном, спокойном, мудром, ничто не отвлекает зрителя от главного — облика мастера, погруженного в мысли о своей работе. Этот автопортрет отмечает поворот художника к новой теме — живописному воплощению человека в момент его творческого подъема. В том же году он создает поэтический портрет своей средней дочери Веры.

Расцвет портретного творчества Нестерова приходится на последние двенадцать лет его жизни и начинается портретом-картиной «Братья А. Д. и П. Д. Корины». В том же, 1930 году он пишет свой первый портрет И. П. Павлова (с этого времени завязывается искренняя дружба между великим физиологом и во многом близким ему по духу живописцем). Именно теперь становится ясно, что художник обрел свою новую тему, новый нравственный идеал и его носителей (а найти «душу темы» было всегда его главной задачей). Теперь для него самое важное — не тихая добродетель, не уход от жизни, а отношение человека к своему делу, к подлинно творческому труду. И этим отныне определяется выбор Нестеровым почти каждой своей модели.

Молодые живописцы Корины были не просто учениками Нестерова (он постоянно говорил, что у него не было непосредственных учеников), но людьми, близкими ему и по душевному складу, и по взглядам на жизнь, на искусство. «…Я не устану ими любоваться, любоваться моральными, душевными их свойствами… Оба брата — художники, оба мастера своего дела»>[10]. И именно это последнее, как уже говорилось, станет определяющим для Нестерова в выборе моделей своих портретов, (надо добавить, что Нестеров никогда не писал заказных портретов, за исключением портрета О. Ю. Шмидта).

В портрете Кориных живописец поставил перед собой сложную задачу — раскрыть во взаимодействии моделей их многогранные, во многом и внешне, и внутренне различные характеры. Цветовое и композиционное равновесие в динамике картины зиждется на закономерностях, найденных Нестеровым еще в начале века и проверенных, разработанных в портретах середины 20-х годов. И по своему смысловому звучанию, и по решению портрет братьев Кориных — одновременно итог предшествующих исканий и основа будущих достижений.

Рядом с этим, мастерски «срежиссированным», портретом-картиной несколько неожиданным, пожалуй, кажется портрет И. П. Павлова, в котором запечатлено именно «мгновение» жизни «дивного старика», запечатлено непосредственно, еще более живо и, пожалуй, более импрессионистично, чем это было в «Девушке у пруда». Несмотря на удачу портрета и даже повторение его (что не так часто бывало у Нестерова), необычайно требовательный к себе и по-особому вдумчивый, мудрый живописец уже тогда видел «иного Павлова», «более сложного, в более ярких его проявлениях»>[11]. Это новое видение и было воплощено Нестеровым в 1935 году, но до этого им были написаны глубокие с психологической точки зрения и каждый раз живописно по-новому решенные портреты — проникновенный и тонкий второй портрет академика Северцова; самый «реалистичный» портрет скульптора И. Д. Шадра, напоминавшего Нестерову другого русского самородка Шаляпина; и предельно острый, неожиданный профильный портрет хирурга С. С. Юдина. Эти портреты наряду с другими семейными и лирическими портретами и автопортретами были продемонстрированы на шестидневной «полузакрытой» — по желанию Нестерова — выставке в Музее изобразительных искусств в апреле 1935 года, которая как бы утвердила Нестерова в «негласном звании» главы отечественных портретистов.

Князь Андрей Волконский – уникальный музыкант-философ, композитор, знаток и исполнитель старинной музыки, основоположник советского музыкального авангарда, создатель ансамбля старинной музыки «Мадригал». В доперестроечной Москве существовал его культ, и для профессионалов он был невидимый Бог. У него была бурная и насыщенная жизнь. Он эмигрировал из России в 1968 году, после вторжения советских войск в Чехословакию, и возвращаться никогда не хотел.Эта книга была записана в последние месяцы жизни князя Андрея в его доме в Экс-ан-Провансе на юге Франции.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Современному читателю впервые представлены воспоминания и политический дневник Александра Федоровича Керенского (1881–1970), публиковавшиеся с 1920–х годов в русской периодике Парижа, Берлина, Праги, Нью- Йорка. Свидетельства одного из главных участников Февральской революции 1917 года до сих пор остаются в числе самых достоверных источников по истории России.

Он больше чем писатель. Латиноамериканский пророк. Например, когда в Венесуэле (даже не в родной Колумбии!) разрабатывался проект новой конституции, то в результате жаркой, чудом обошедшейся без применения огнестрельного оружия дискуссии в Национальном собрании было решено обратиться к «великому Гарсия Маркесу». Габриель Гарсия Маркес — человек будущего. И эта книга о жизни, творчестве и любви человека, которого Салман Рушди, прославившийся экзерсисами на темы Корана, называет в своих статьях не иначе как «Магический Маркес».

Это не полностью журнал, а статья из него. С иллюстрациями. Взято с http://7dn.ru/article/karavan и адаптировано для прочтения на е-ридере. .

Владимир Дмитриевич Набоков, ученый юрист, известный политический деятель, член партии Ка-Де, член Первой Государственной Думы, род. 1870 г. в Царском Селе, убит в Берлине, в 1922 г., защищая П. Н. Милюкова от двух черносотенцев, покушавшихся на его жизнь.В июле 1906 г., в нарушение государственной конституции, указом правительства была распущена Первая Гос. Дума. Набоков был в числе двухсот депутатов, которые собрались в Финляндии и оттуда обратились к населению с призывом выразить свой протест отказом от уплаты налогов, отбывания воинской повинности и т. п.

Ольга Николаевна Гильдебрандт-Арбенина (1897/98–1980) до недавнего времени была известна как муза и возлюбленная H. Гумилёва и О. Мандельштама, как адресат стихотворных посвящений поэтов серебряного века… Однако «Сильфида», «Психея», «тихая очаровательница северной столицы», красавица, актриса, которую Гумилёв назвал «царь-ребенок», прежде всего была необычайно интересным художником. Литературное же наследие Ольги Гильдебрандт впервые собрано под обложкой этой книги. Это воспоминания о «театральных» предках, о семье, детстве и юности, о художниках и, наконец, о литературно-артистической среде Петербурга-Петрограда второй половины 1910-х — начала 1920-х годов и ее знаменитых представителях: Гумилёве, Мандельштаме, Блоке, Кузмине, Мейерхольде, Юркуне, Глебовой-Судейкиной, о доме Каннегисеров… Часть текстов публикуется впервые.

Каким он был — знаменитый сейчас и непризнанный, гонимый при жизни художник Анатолий Зверев, который сумел соединить русский авангард с современным искусством и которого Пабло Пикассо назвал лучшим русским рисовальщиком? Как он жил и творил в масштабах космоса мирового искусства вневременного значения? Как этот необыкновенный человек умел создавать шедевры на простой бумаге, дешевыми акварельными красками, используя в качестве кисти и веник, и свеклу, и окурки, и зубную щетку? Обо всем этом расскажут на страницах книги современники художника — коллекционер Г. Костаки, композитор и дирижер И. Маркевич, искусствовед З. Попова-Плевако и др.Книга иллюстрирована уникальными работами художника и редкими фотографиями.

В книгу известной писательницы и переводчика Натальи Петровны Кончаловской вошли мемуарные повести и рассказы. В своих произведениях она сумела сберечь и сохранить не только образ эпохи, но и благородство, культуру и духовную красоту своих современников, людей, с которыми ей довелось встречаться и дружить: Эдит Пиаф, Марина Цветаева, хирург Вишневский, скульптор Коненков… За простыми и обыденными событиями повседневной жизни в ее рассказах много мудрости, глубокого понимания жизни, истинных ценностей человеческого бытия… Внучка Василия Сурикова и дочь Петра Кончаловского, она смогла найти свой неповторимый путь в жизни, литературе, поэзии и искусстве.

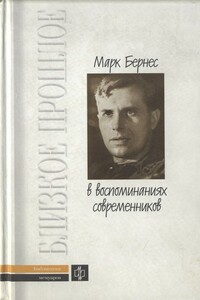

В книге собрано и соединено воедино все самое ценное о замечательном артисте и певце, создателе собственного и любимого народом «песенного мира» Марке Наумовиче Бернесе. Его игра отличалась жизненной правдивостью, психологической точностью и глубиной, обаянием, мягким юмором. Широкую известность актер получил после выхода кинофильма «Человек с ружьем», в котором исполнил песню «Тучи над городом встали».Издание знакомит с малоизвестными материалами: неопубликованными письмами, различными документами, которые раньше не могли быть обнародованы из-за цензурных запретов, воспоминаниями и свидетельствами современников.