О Хлебникове - [5]

Студент-первокурсник Хлебников написал: «Пусть на могильной плите прочтут… он связал время с пространством». Через несколько лет это сделал языком математической формулы великий Эйнштейн. Теорию относительности Хлебников называл «верой, четырех измерений». Четвертое измерение — время, введенное в систему координат, как бы обнялось с пространством и стало единым с ним целым.

Константин Кедров в статье «Звездная азбука Велимира Хлебникова» расшифровывает выводы Хлебникова о том, что видение единого пространства и времени приводит к синтезу пяти чувств человека:

«Соединить пространство и время значило для Хлебникова-поэта добиться от звука цветовой и световой изобразительности. Он искал… незримые области перехода звука в цвет…»

Хлебников видел звуки окрашенными. Ничего невероятного в этом нет. И до него, и во время — были люди с таким устройством слуха и внутреннего зрения, что каждый звук вызывал у них совершенно определенную цветовую ассоциацию. Широко известен звукоцвет Скрябина. Иронизируя над цветовой клавиатурой, предложенной Скрябиным, Рахманинов осведомился, читая с листа партитуру «Прометея»: «Какого цвета тут музыка?» «Не музыка, а атмосфера, окутывающая слушателя, — холодно ответил Скрябин. — Атмосфера тут фиолетовая». Он-то видел, и Рахманинов казался ему самоуверенным слепцом. Для Римского-Корсакова звуки тоже обладали цветом.

Артюр Рембо писал о разной окраске гласных: «А» — черно, «Е» — бело и т. д.

Для Хлебникова же окрашены были согласные, ускользающая женственность гласных мешала ему поймать их цвет. Вот (частично) цветоряд Хлебникова: Б — красный, рдяный, П — черный с красным оттенком, Г — желтый, Л — желтый, слоновая кость. Теперь прочтите: «Бобэоби пелись губы» — и подставьте хлебниковские цвета на место согласных. Вы увидите говорящие накрашенные губы женщины: алость помады, белизну с чуть приметной прижелтью — «слоновая кость», что присуще здоровым, крепким зубам, наконец, темноту приоткрывающегося зева. И никакой зауми.

А для чего это надо? — спросит здравый смысл. Почему не сказать то же самое на общедоступном языке? Именно потому, что Хлебников не считал русский, как и любой другой национальный язык, общедоступным. В доисторические времена общий язык наших косматых предков служил к их сближению и объединению; приветливое слово отводило занесенную для удара дубину. Но возникли государства, и каждое отгородилось от соседей не только границами, крепостями и армиями, но и недоступным для чужеземцев языком. С тех пор язык работает на разобщение народов. Хлебников же видел свою миссию в объединении людей, а для этого должен быть создан единый общедоступный язык. Тут нет ничего абсурдного. Равно как и в том, что нужен космический язык, который сделал бы возможным разговор обитателей разных звездных миров. Во дни Хлебникова эта мечта казалась безумной, но ведь безумным представлялся калужским обитателям человек завтрашнего дня, великий Циолковский, чьи осмеянные фантазии торжествуют в сегодняшнем мире. Хлебников вдохновенно призывал:

Поэтические бредни? Но сейчас в научных учреждениях серьезные люди ломают головы, каким должен быть язык для общения с инопланетянами.

Мне хочется вернуться к превосходной статье К. Кедрова. Ее сверхзадача, говоря языком театральной режиссуры, реабилитировать «темного» Хлебникова, которого даже серьезные и доброжелательные к памяти поэта литературоведы, вроде Дмитрия Мирского, предлагали отсечь от Хлебникова «светлого», понятного и, стало быть, нужного. Работа Кедрова, хотя она высвечивает лишь часть неимоверного громозда, имя которому Хлебников, неопровержимо доказывает, что подобное расчленение единого поэтического тела преступно. О звукоцвете уже говорилось; Кедров вскрывает глубинный смысл языка птиц («Зангези»), который Хлебников, сын орнитолога, научился понимать с детства, и «языка богов» (из того же произведения), вещающих звуками пространства и времени, как первые люди, давшие название вещам, животным, явлениям; он показал связь космического мировоззрения Велимира с образным строем его поэзии и тем расшифровал множество загадок и ребусов. Он убеждает читателя, что Хлебников не футурист, а будетлянин, то есть не искатель новой формы, а открыватель нового смысла, требовавшего небывшей формы. После статьи К. Кедрова будешь по-иному читать Хлебникова, и многое, что прежде ставило в тупик, теперь явит скрытую суть. Мускульно, как в фехтовальном зале, ощущаешь разящий выпад рапиры-мысли, спасающий «Перевертень» Хлебникова, который даже Маяковскому казался «штукарством».

Вот как фехтует Кедров за честь Хлебникова: «…Хлебникову здесь важно передать психологическое ощущение протяженного времени, чтобы внутри каждой строки „Перевертня“ читатель разглядел движение от прошлого к будущему и обратно. То, что для других — лишь формалистическое штукарство, для Хлебникова — поиск новых возможностей в человеческом мироведении». Словом, не игра, не фокус, а всплеск непрестанно напрягающейся над главной задачей мысли.

Молодая сельская учительница Анна Васильевна, возмущенная постоянными опозданиями ученика, решила поговорить с его родителями. Вместе с мальчиком она пошла самой короткой дорогой, через лес, да задержалась около зимнего дуба…Для среднего школьного возраста.

В сборник вошли последние произведения выдающегося русского писателя Юрия Нагибина: повести «Тьма в конце туннеля» и «Моя золотая теща», роман «Дафнис и Хлоя эпохи культа личности, волюнтаризма и застоя».Обе повести автор увидел изданными при жизни назадолго до внезапной кончины. Рукопись романа появилась в Независимом издательстве ПИК через несколько дней после того, как Нагибина не стало.*… «„Моя золотая тёща“ — пожалуй, лучшее из написанного Нагибиным». — А. Рекемчук.

В настоящее издание помимо основного Корпуса «Дневника» вошли воспоминания о Галиче и очерк о Мандельштаме, неразрывно связанные с «Дневником», а также дается указатель имен, помогающий яснее представить круг знакомств и интересов Нагибина.Чтобы увидеть дневник опубликованным при жизни, Юрий Маркович снабдил его авторским предисловием, объясняющим это смелое намерение. В данном издании помещено эссе Юрия Кувалдина «Нагибин», в котором также излагаются некоторые сведения о появлении «Дневника» на свет и о самом Ю.

Дошкольник Вася увидел в зоомагазине двух черепашек и захотел их получить. Мать отказалась держать в доме сразу трех черепах, и Вася решил сбыть с рук старую Машку, чтобы купить приглянувшихся…Для среднего школьного возраста.

Семья Скворцовых давно собиралась посетить Богояр — красивый неброскими северными пейзажами остров. Ни мужу, ни жене не думалось, что в мирной глуши Богояра их настигнет и оглушит эхо несбывшегося…

Довоенная Москва Юрия Нагибина (1920–1994) — по преимуществу радостный город, особенно по контрасту с последующими военными годами, но, не противореча себе, писатель вкладывает в уста своего персонажа утверждение, что юность — «самая мучительная пора жизни человека». Подобно своему любимому Марселю Прусту, Нагибин занят поиском утраченного времени, несбывшихся любовей, несложившихся отношений, бесследно сгинувших друзей.В книгу вошли циклы рассказов «Чистые пруды» и «Чужое сердце».

На всех фотографиях он выглядит всегда одинаково: гладко причесанный, в пенсне, с небольшой щеткой усиков и застывшей в уголках тонких губ презрительной улыбкой – похожий скорее на школьного учителя, нежели на палача. На протяжении всей своей жизни он демонстрировал поразительную изворотливость и дипломатическое коварство, которые позволяли делать ему карьеру. Его возвышение в Третьем рейхе не было стечением случайных обстоятельств. Гиммлер осознанно стремился стать «великим инквизитором». В данной книге речь пойдет отнюдь не о том, какие преступления совершил Гиммлер.

В этой книге нет вымысла. Все в ней основано на подлинных фактах и событиях. Рассказывая о своей жизни и своем окружении, я, естественно, описывала все так, как оно мне запомнилось и запечатлелось в моем сознании, не стремясь рассказать обо всем – это было бы невозможно, да и ненужно. Что касается объективных условий существования, отразившихся в этой книге, то каждый читатель сможет, наверно, мысленно дополнить мое скупое повествование своим собственным жизненным опытом и знанием исторических фактов.Второе издание.

Очерк этот писался в 1970-е годы, когда было еще очень мало материалов о жизни и творчестве матери Марии. В моем распоряжении было два сборника ее стихов, подаренные мне А. В. Ведерниковым (Мать Мария. Стихотворения, поэмы, мистерии. Воспоминания об аресте и лагере в Равенсбрюк. – Париж, 1947; Мать Мария. Стихи. – Париж, 1949). Журналы «Путь» и «Новый град» доставал о. Александр Мень.Я старалась проследить путь м. Марии через ее стихи и статьи. Много цитировала, может быть, сверх меры, потому что хотела дать читателю услышать как можно более живой голос м.

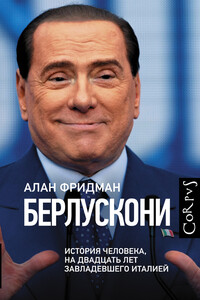

Алан Фридман рассказывает историю жизни миллиардера, магната, политика, который двадцать лет практически руководил Италией. Собирая материал для биографии Берлускони, Фридман полтора года тесно общался со своим героем, сделал серию видеоинтервью. О чем-то Берлускони умалчивает, что-то пытается представить в более выгодном для себя свете, однако факты часто говорят сами за себя. Начинал певцом на круизных лайнерах, стал риелтором, потом медиамагнатом, а затем человеком, двадцать лет определявшим политику Италии.

«История» Г. А. Калиняка – настоящая энциклопедия жизни простого советского человека. Записки рабочего ленинградского завода «Электросила» охватывают почти все время существования СССР: от Гражданской войны до горбачевской перестройки.Судьба Георгия Александровича Калиняка сложилась очень непросто: с юности она бросала его из конца в конец взбаламученной революцией державы; он голодал, бродяжничал, работал на нэпмана, пока, наконец, не занял достойное место в рядах рабочего класса завода, которому оставался верен всю жизнь.В рядах сначала 3-й дивизии народного ополчения, а затем 63-й гвардейской стрелковой дивизии он прошел войну почти с самого первого и до последнего ее дня: пережил блокаду, сражался на Невском пятачке, был четырежды ранен.Мемуары Г.

Русский серебряный век, славный век расцвета искусств, глоток свободы накануне удушья… А какие тогда были женщины! Красота, одаренность, дерзость, непредсказуемость! Их вы встретите на страницах этой книги — Людмилу Вилькину и Нину Покровскую, Надежду Львову и Аделину Адалис, Зинаиду Гиппиус и Черубину де Габриак, Марину Цветаеву и Анну Ахматову, Софью Волконскую и Ларису Рейснер. Инессу Арманд и Майю Кудашеву-Роллан, Саломею Андронникову и Марию Андрееву, Лилю Брик, Ариадну Скрябину, Марию Скобцеву… Они были творцы и музы и героини…Что за характеры! Среди эпитетов в их описаниях и в их самоопределениях то и дело мелькает одно нежданное слово — стальные.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Андрей Платонов (1899-1951) по праву считается одним из лучших писателей XX века. Однако признание пришло к нему лишь после смерти. Повесть «Котлован» является своеобразным исключением в творчестве Платонова — он указал точную дату ее создания: «декабрь 1929 — апрель 1930 года». Однако впервые она была опубликована в 1969 года в ФРГ и Англии, а у нас в советское время в течение двадцати лет распространялась лишь в «самиздате».В «Котловане» отражены главные события проводившейся в СССР первой пятилетки: индустриализация и коллективизация.