“Когда я сделаю это, я умру”, — остро пришло в голову второй раз за день.

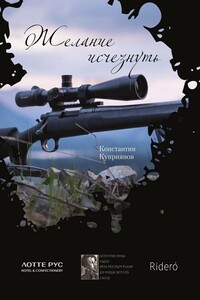

Солнце ползало лазерно-красным лучом по зелени вокруг, по разноцветным крышам, вдруг остановившись между лопатками.

Это где-то выше домов, за облаками

— кучевыми и самыми высокими, перистыми, где литосфера и стратосфера и голубой купол

— соизмеряясь с неизвестной многокилометровой траекторией А

— Небесный Снайпер заводит указательный палец за большой, выцеливая Романчука.

— Как твой первый день? — спросила жена, заглянув в ванную. — Так хочу, чтобы тебе наконец понравилось.

— Отлично, Лю, — ответил Романчук бесстрастно. — Все так ново, интересно...

Жена сузила глаза, но Романчук на всю включил душ, и она, ойкнув, захлопнула забрызганную дверь.

Романчук перед зеркалом втянул живот и расправил плечи. Недавно пузо — даже не пузо, а маленькое, жалкое пузико, — начало выпирать из ремня, как тесто из кастрюли. А ведь Романчуку всего двадцать семь.

И одновременно: ему уже двадцать семь!

— Плохо жить без призвания, — вытираясь, пожаловался Романчук вспотевшему зеркалу.

Жене он тоже жаловался, однажды. Жена посмотрела непонимающе, и Романчук больше не жаловался.

У жены было два призвания — работа и родить. В работе она жила с головой, таская везде диктофон и крошечный микрофон “муху”. Она была писательница в женские журналы и знала: если не родишь до двадцати пяти, будет страшное. А Романчук думал: если не родишь в двадцать пять, то родишь в двадцать шесть или двадцать семь.

Они были, в сущности, очень разные любящие люди. Они были женаты — год.

Жена появлялась из дверей с бездумным взглядом, натыкаясь на раскиданные предметы и грызя колпачок ручки. Иногда у нее что-то подгорало на плите или разбивалось, тогда она находила Романчука, чтобы сердиться, и везде снегом летал пепел ее сигарет.

— Ты никогда не повзрослеешь, — устало говорила она ему, крутя в пепельнице башку сигарете. — Что будет, когда я буду в роддоме? Ты совсем беспомощный.

Романчук устало улыбался, прятал ее голову на своем плече, и жена раскаянно таяла, увлажняя плечо.

После душа:

— У нас получится. Сегодня у нас получится, — уверяла она во взорванной, истерзанной постели. — Я так хочу его... Скажи тоже.

— Да.

— Что — да?

— Я тоже.

— Что — тоже? О господи, скажи: я так хочу его! Скажи: я тоже так хочу его!

— Я так хочу его, — повторил Романчук.

— Нет, не так. Почувствуй, что ты хочешь его. Ты не хочешь его! — Она отвернулась, скрывая блеск в глазах. У нее часто блестели глаза и менялось настроение: такой темперамент.

— Лю, я хочу его, правда. Или ее. Мне не важно. Главное, чтобы — как ты. Чтобы они были как ты. А все остальное не важно.

— Да? Извини меня, Димчук. Я у тебя такая дура... Тебе правда не важно? Обними меня. Нет, так, на мне.

Она была как материки на Земле — где-то холодная, где-то теплая, где-то ледяная. “Климат умеренный, континентальный”. Влажноватые и горячие сгибы коленок и локтей, ледяные ступни, мокрые холодные ладошки. Детские, мягкие. Романчук прижимал их к своему везде тропически-жаркому телу и грел, отдавал ток жизни. “Поэтому она не может родить”, — догадывался он. Не хватает жизни, тепла. Чего-то там недостаточно, чтобы оторваться от целого и завязаться в отдельную маленькую жизнь, какой-то энергии из физики, для отделяющего взрыва, мы проходили... И ни при чем лунные фазы и экология. Он бережно оплетал ее собой, отдавая энергию на взрыв.

— Пожалуйста, закрой шторы, Лю, — сказал Романчук, перекатившись с жены на свою половину кровати.

— Ты очень странный тип, Димчук, — серьезно сказала жена. — Зачем закрывать шторы, когда мы уже? Если закрывать, то перед. Или, например, днем, от солнца. Тебе фонари мешают? Или ты лунатик?

— Просто закрой шторы, когда пойдешь курить.

— А я не пойду курить.

— Не кури, пожалуйста, в постели.

— Ты ну-удный. Ты Минздрав, Димчук! Ты чума египетская, Димчук!

— Все равно.

— Но это хорошо, что ты не куришь: ребенок получится здоровым. — Подогнув ногу, жена зажгла сигарету, обостряя скулы. — Ой, я же не пила витамины. — Она вскочила в тапки и ушлепала на кухню, сверкая узким телом. — Ты почему не напомнил, Димчук? Ты это нарочно, Димчук!

Я тебе припомню. А тебе правда понравилось в Архиве?

Романчук встал, надел трусы и закрыл желтые с бахромой шторы.

Когда, лет двадцать назад, Романчук был маленьким Димой, у него что-то случилось с ухом — воспаление, обострившее звуки до боли. Глубокой ночью он метался в постели без сна и вдруг слышал — будто внутри уха, в самой голове, — капающую в ванне воду, или тиканье часов над входной дверью, или храп родителей через стену. Это было бы интересно, если бы не так болезненно.

Дима долго терпел: не хотелось будить родителей и быть плаксой. Отец работал сутками.

Дима прокрался в ванную и закрутил кран на всю силу.

Пробравшись с табуреткой в коридор, он снял часы и с ненавистью остановил время, вынув батарейку.

Но начались другие звуки. Что-то все громче тенькало, клацало, билось, даже когда Дима стискивал на голове подушку. Наваливался ужас. Стены, углы, комод, гудевший где-то комар, просто существуя, причиняли мучение. Раньше он не ощущал их страшной инакости.