Новеллы - [110]

Я выражаюсь ясно, но Флорестано делает вид, что не понимает. А я продолжаю:

— Дорогой Флорестано, я даже знаю, например какой венок с фарфоровыми цветами ты возложишь на мою могилу, когда меня зароют.

Флорестано принимается мне возражать, и тогда я умолкаю: сижу, такой худой, бледный и грустный, и смотрю из угла коляски, едущей шагом по просторным аллеям Джаниколо, на мирное зрелище заходящего солнца; и не все ли равно, как будут другие наслаждаться жизнью, хотя бы и горькой? Вот этот широкоплечий здоровяк, который сидит рядом со мной и вздыхает; моя жена, которая тоже вздыхает, сидя дома; а еще мой малыш (уже без меня), который когда–нибудь, очень скоро, начисто забудет, кем я был, какой я был!

— Папа...

А Флорестано, обернувшись, нетерпеливо ответит ему:

— Ну что тебе?

Муж твоей матери, Карлуччо, он тебе не настоящий папа. Понимаешь?

И все–таки жизнь, Карлуччо, — она так прекрасна... так полна.

ВОЗВРАЩЕНИЕ (Перевод А. Косе)

Когда через много–много лет Паоло Марра вернулся в свой родной город, уныло пристроившийся на холме, он понял, что для отца крушение началось, по сути, в тот момент, когда он начал строить дом для себя самого, после того как построил столько домов для других.

И понял это Паоло Марра, как только снова увидел отцовский дом, где недолго прожил ребенком; дом этот, уже давно ставший для него чужим, стоял в верхней части города на одной из старых улиц, спускавшихся по склону и напоминавших пересохшие реки, от которых остались лишь выстланные булыжником русла.

Зримым образом отцовского крушения была арка ворот — самих ворот так и не навесили, — которая полукружием возвышалась с обеих сторон над стенами, отгораживавшими от. улицы просторный двор перед домом; стены эти, выложенные из красного камня, так и остались недостроенными и теперь казались старыми.

Посреди двора, тоже поднимавшегося вверх по склону и вымощенного, как улица, булыжником, был большой колодец. Красноватый лак на железной ручке ворота был теперь почти весь съеден ржавчиной. И какой печалью веяло от этой облупившейся ручки, которая казалась больной. Может быть, больной она казалась из–за того, что ворот тоскливо скрипел, когда по ночам веревку шевелил ветер; а небо, ясное и звездное, но подернутое тончайшей дымкой, словно пылью, припорошившей его прозрачность, как будто замерло над безлюдным двором навсегда.

Отец хотел, чтобы дом стоял подальше от улицы, потому–то и задумал этот двор. Но затем — в предчувствии, быть может, что пользы от его стараний все равно не будет, — прекратил работы, оставив арку недостроенной и доведя стены лишь до половины высоты.

Вначале никто из прохожих не решался зайти во двор, потому что там еще лежало множество нетесаных камней, и по этой причине казалось, что работы просто приостановлены и скоро возобновятся. Но как только между булыжниками и вдоль стен начала прорастать трава, ненужные уже камни стали казаться старыми и отслужившими свое. Часть их со двора унесли после смерти отца, когда дом был продан трем разным покупателям, а прав на двор никто не предъявил; часть же заменила скамейки окрестным кумушкам, которые с тех пор как бы присвоили себе двор и заодно колодец: здесь они стирали белье и здесь же развешивали его на просушку; а затем, покуда солнце пронизывало веселым светом слепящую белизну простынь и сорочек, развевающихся на веревках, женщины распускали по плечам блестевшие от масла волосы и начинали искаться, как это делают обезьяны.

Словом, улица снова завладела двором, оставшимся без ворот, которые могли бы преградить ей доступ.

И сейчас, когда Паоло Марра видел впервые и вторжение улицы во двор, и разбитый каменный въезд под арку, и облупившиеся по углам пилястры, и булыжники, изъезженные колесами повозок и экипажей, которые находили пристанище в предназначавшихся для служб строениях по правую руку от дома, когда–то чистых и светлых, но давным–давно превращенных в грязные сараи, сдававшиеся под наемные экипажи; сейчас, когда его мутило от зловония навоза и сгнившей соломы, когда под ногами у него извивались бурые ручейки — вода, которую выплеснули после стирки, — и, обтекая булыжники, тоненькой струйкой сбегали вниз, к улице, он почувствовал лишь облегчение и досаду, но не испытал того тайного трепета, которым пронизано было далекое детское воспоминание: пустынный двор, над ним усыпанное звездами небо, мертвенная белизна всех этих булыжников, широко раскинувшаяся, наклонная; а посередине колодец, который начинал вдруг бормотать таинственно и звонко.

Женщины и дети между тем разглядывали его с головы до ног, удивляясь старому длинному сюртуку, который сам он, возможно, считал вполне уместной одеждой для преподавателя, но который вместо того придавал ему вид протестантского пастора из других широт и другого племени, и это впечатление усиливалось очками и взлохмаченной гривой, ниспадавшей на сутулые узкие плечи; увидев, что он с тем же выражением досады на бледном лице пошел к воротам, они проводили его взрывом хохота.

Разозлившись, он хотел было тут же вернуться во двор, все еще принадлежащий ему, согнать всех этих женщин с камней, на которых они расселись, и выставить пинками на улицу. Но он уже давно привык взвешивать свои поступки и рассудил, что даже если женщины еще, может быть, помнят о его существовании, им не узнать под этим чужеземным и смешноватым обличьем того мальчика, которым был он когда–то, потому что он преждевременно постарел и подурнел, ведя безрадостную жизнь, заполненную нелегким умственным трудом; и, стало быть, ему не следует пускать в ход право собственности, доказать которое ему не дают разочарование и досада — оттого что слишком тягостны старые воспоминания.

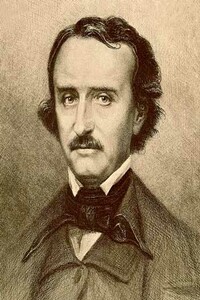

Крупнейший итальянский драматург и прозаик Луиджи Пиранделло был удостоен Нобелевской премии по литературе «За творческую смелость и изобретательность в возрождении драматургического и сценического искусства». В творческом наследии автора значительное место занимают новеллы, поражающие тонким знанием человеческой души и наблюдательностью.

«Кто-то, никто, сто тысяч» (1925–1926) — философский роман Луиджи Пиранделло.«Вы знаете себя только такой, какой вы бываете, когда «принимаете вид». Статуей, не живой женщиной. Когда человек живет, он живет, не видя себя. Узнать себя — это умереть. Вы столько смотритесь в это зеркальце, и вообще во все зеркала, оттого что не живете. Вы не умеете, не способны жить, а может быть, просто не хотите. Вам слишком хочется знать, какая вы, и потому вы не живете! А стоит чувству себя увидеть, как оно застывает. Нельзя жить перед зеркалом.

Крупнейший итальянский драматург и прозаик Луиджи Пиранделло был удостоен Нобелевской премии по литературе «За творческую смелость и изобретательность в возрождении драматургического и сценического искусства». В творческом наследии автора значительное место занимают новеллы, поражающие тонким знанием человеческой души и наблюдательностью.

Сборник «Ссора с патриархом» включает произведения классиков итальянской литературы конца XIX — начала XX века: Дж. Верги, Л. Пиранделло, Л. Капуаны, Г. Д’Аннунцио, А. Фогаццаро и Г. Деледды. В них авторы показывают противоестественность религиозных запретов и фанатизм верующих, что порой приводит человеческие отношения к драматическим конфликтам или трагическому концу.Составитель Инна Павловна Володина.

Новелла крупнейшего итальянского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе 1934 года Луиджи Пиранделло (1867 - 1936). Перевод Ольги Боочи.

Крупнейший итальянский драматург и прозаик Луиджи Пиранделло был удостоен Нобелевской премии по литературе «За творческую смелость и изобретательность в возрождении драматургического и сценического искусства». В творческом наследии автора значительное место занимают новеллы, поражающие тонким знанием человеческой души и наблюдательностью.

«Полтораста лет тому назад, когда в России тяжелый труд самобытного дела заменялся легким и веселым трудом подражания, тогда и литература возникла у нас на тех же условиях, то есть на покорном перенесении на русскую почву, без вопроса и критики, иностранной литературной деятельности. Подражать легко, но для самостоятельного духа тяжело отказаться от самостоятельности и осудить себя на эту легкость, тяжело обречь все свои силы и таланты на наиболее удачное перенимание чужой наружности, чужих нравов и обычаев…».

Дж. Дж. Эблвей сторонился приключений и не попадал в опасные ситуации — до тех пор, пока не оказался в забытом вагоне на заметенной снегом линии балканской железной дороги.

Шарль Нодье — фигура в истории французской литературы весьма своеобразная. Литературное творчество его неотделимо от истории французского романтизма — вместе с тем среди французских романтиков он всегда стоял особняком. Он был современником двух литературных «поколений» романтизма — и фактически не принадлежал ни к одному из них. Он был в романтизме своеобразным «первооткрывателем» — и всегда оказывался как бы в оппозиции к романтической литературе своего времени.«…За несколько часов я совершил чудеса изобретательности и героизма, мало в чем уступающие подвигам Геракла: во-первых, я выучил наизусть кабалистическое заклинание, не опустив из него ни единого слова, ни единой буквы, ни единого сэфирота;…в-четвертых, я продался дьяволу, и это, вероятно, единственное объяснение того, что мне удалось выполнить столько чудес».

Раздел «In memoriam» посвящен столетию со дня рождения классика французской литературы Альбера Камю (1913–1960). Говоря об истории его творческого наследия в России, переводчик и автор вступления ученый Борис Дубин пишет: «…как минимум два читательских поколения в „самой читающей стране мира“ были этого богатства лишены. Такой „прочерк“ не проходит бесследно для культуры…», и далее — о «зауженных горизонтах и обобранной судьбе самих этих поколений». Здесь же — набросок предисловия А. Камю к книге Симоны Вейль и фрагмент эссе «Первая улыбка мира» польского писателя Марека Заганчика (1967), где автор поминает путевые дневники Камю.

Литературный мир доныне пребывает в заблуждении относительно судьбы дочери визиря Шехерезады, описанной в «Арабских ночах». Была рассказана тысяча вторая сказка, повествующая не о чудесах и волшебстве, а о явлениях природы и достижениях науки нашего мира...

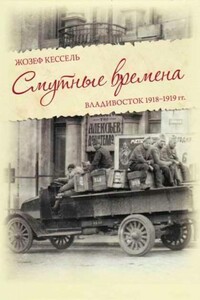

В октябре 1918 года к французским летчикам обращаются с призывом записаться добровольцами во Французский экспедиционный корпус. Двадцатилетний Жозеф Кессель, младший лейтенант, поднимается на борт корабля в Бресте. Владивосток — город, где правит закон джунглей. Бывшая казарма, ставшая пристанищем для шести тысяч проституток. Атаман Семенов и его казаки, наводящие на всех ужас. Однажды ночью, в кабаре «Аквариум», юный Жозеф встречает Лену, певицу, хрупкую и печальную. Так начинается история любви, странная и мучительная, совпавшая с крахом старого мира.