Новеллы - [112]

И вот теперь, когда он через столько лет вернулся в родные места, никто его не узнал.

Один только человек подошел к нему, но он даже представить себе не мог, кто же это такой: малорослый, закутанный в плащ, нелепый почти до смешного, настолько сам он был маленький, а плащ большой.

Человечек сначала таинственно поманил его в сторону, а потом еле слышным голосом повел речь про дом и про то, что он, Паоло Марра, мог бы предъявить право собственности на двор — либо для себя самого, либо, если для себя не хочет, в пользу одной несчастной женщины, ибо было бы поистине благим деянием вознаградить ее за любовь к его отцу, и за преданность, и за то, что она заботилась об отце его до самого конца, когда тот, парализованный и утративший дар речи, был обречен на голодную смерть; то была некая Нуцца Ла Диа, да, она самая; под конец она стала побираться ради отца и теперь, не имея крова, каждую ночь пристраивается на ночлег в этом доме под лестницей.

Пабло Марра повернулся к человечку и поглядел на него так, словно перед ним был сам дьявол.

И вот в ответ на его взгляд человечек подмигнул ему одним глазом, прижмурив другой с выражением поистине дьявольского коварства. Так, словно это он сам вытолкнул мать в детские ее годы из окна, чтобы обезобразить ее; словно он сделал такой красавицей Нуццу Ла Диа во искушение отцу; и он же надоумил мальчика плюнуть в лицо этой красавице им всем на погибель.

И, подмигнув таким манером, дьявол этот запахнулся в свой нелепый плащ, подняв сильнейший ветер, и исчез.

Паоло Марра отлично знал, что все это — лишь игра воображения, порожденная тайными угрызениями совести, уже давно мучившими его за то, что он не захотел позаботиться об отце и допустил, чтобы тот умер в нищете.

И сейчас тоже он ощутил эти угрызения, но заглушил их мгновенно вспыхнувшей ненавистью, хотя и знал, что слово «ненависть» здесь не годится. Действительно, эту вспышку вызвало другое чувство, которому он так и не пожелал дать точное определение, чтобы не оскорбить воспоминание, мучившее его сильнее всех остальных, — воспоминание о матери. А воспоминание это смешивалось теперь с непереносимым чувством стыда и унижения, тем более острого, что каждый раз рядом с изуродованным лицом матери в его воображении возникало прекрасное лицо той, другой; и он не мог забыть, как она на него посмотрела, не отерев еще плевка со щеки; неуверенная улыбка изумления, почти радостная, раздвинула алые губы, между которыми блеснула белизна зубов, а в глазах, наоборот, столько боли, столько боли в глазах.

БЕГСТВО (Перевод А. Косе)

Как раздражал этот туман синьора Бареджи! Сгустился,, точно назло ему, чтобы легонько покалывать лицо его и затылок, будто тончайшими ледяными иголочками, и это еще не самое худшее.

— А завтра вот что тебе предстоит, — проговорил синьор Бареджи вслух, — ломота во всех суставах, голова как свинцовая, мешки под глазами набрякнут, глаз не открыть — красота. Честное слово, дело кончится тем, что я совершу это безумство.

Ему было пятьдесят два года, но нефрит превратил его в развалину: постоянная боль в пояснице, ноги так отекают, что, если ткнуть пальцем, останется ямка; и все равно он плетется в своих парусиновых башмаках по длинному проспекту, уже влажному, словно после дождя.

В этих парусиновых башмаках синьор Бареджи каждый день тащился из дому на службу и со службы домой. И, медленно переставляя обмякшие, наболевшие ступни, он, чтобы отвлечься, давал волю мечтам: в один прекрасный день он уйдет, скроется, исчезнет, уйдет, навсегда и никогда больше не вернется домой.

Потому что сама мысль о доме приводила его в неистовую ярость. Только подумать: дважды в день возвращаться туда, в дальний переулок в самом конце длинного–длинного проспекта, по которому он сейчас брел.

И дело не в расстоянии, хоть оно тоже вещь немаловажная (с такими–то ногами!), и даже не в том, что переулок пустынен — это ему как раз нравилось; совсем недавно проложен, ни фонарей, ни издержек цивилизации, слева три домика, почти крестьянские, а справа изгородь, тоже как в. деревне, и торчит на шесте табличка, выцветшая от времени и дождей: «Участок продается».

Он жил в третьем домике. Четыре Комнаты в нижнем этаже, полутемные, со ржавыми решетками на окнах и, кроме решеток, еще проволочные сетки, чтобы уберечь стекла от метких камней окрестных сорванцов; а на верхнем этаже три спальни и терраска — любимейшее его место в сухую погоду — с видом на сады.

Нет, в неистовую ярость приводило его другое — тревожные заботы, которыми сразу по возвращении домой начинали донимать его жена и дочери — бестолковая курица и два пискливых цыпленка, следовавшие за ней по пятам: мечутся туда, сюда, за домашними туфлями, за стаканом молока с яичным желтком; одна уже присела на корточки, чтобы расшнуровать ему башмаки, другая вопрошает жалобным голосом, не попал ли он под дождь, не вспотел ли (в зависимости от времени года), словно сами не видят, что он пришел домой без зонтика и вымок — хоть выжимай, или что в августовский полдень у него рубашка прилипла к телу, а лицо бледнее воска — так он вспотел.

Крупнейший итальянский драматург и прозаик Луиджи Пиранделло был удостоен Нобелевской премии по литературе «За творческую смелость и изобретательность в возрождении драматургического и сценического искусства». В творческом наследии автора значительное место занимают новеллы, поражающие тонким знанием человеческой души и наблюдательностью.

«Кто-то, никто, сто тысяч» (1925–1926) — философский роман Луиджи Пиранделло.«Вы знаете себя только такой, какой вы бываете, когда «принимаете вид». Статуей, не живой женщиной. Когда человек живет, он живет, не видя себя. Узнать себя — это умереть. Вы столько смотритесь в это зеркальце, и вообще во все зеркала, оттого что не живете. Вы не умеете, не способны жить, а может быть, просто не хотите. Вам слишком хочется знать, какая вы, и потому вы не живете! А стоит чувству себя увидеть, как оно застывает. Нельзя жить перед зеркалом.

Крупнейший итальянский драматург и прозаик Луиджи Пиранделло был удостоен Нобелевской премии по литературе «За творческую смелость и изобретательность в возрождении драматургического и сценического искусства». В творческом наследии автора значительное место занимают новеллы, поражающие тонким знанием человеческой души и наблюдательностью.

Сборник «Ссора с патриархом» включает произведения классиков итальянской литературы конца XIX — начала XX века: Дж. Верги, Л. Пиранделло, Л. Капуаны, Г. Д’Аннунцио, А. Фогаццаро и Г. Деледды. В них авторы показывают противоестественность религиозных запретов и фанатизм верующих, что порой приводит человеческие отношения к драматическим конфликтам или трагическому концу.Составитель Инна Павловна Володина.

Новелла крупнейшего итальянского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе 1934 года Луиджи Пиранделло (1867 - 1936). Перевод Ольги Боочи.

Крупнейший итальянский драматург и прозаик Луиджи Пиранделло был удостоен Нобелевской премии по литературе «За творческую смелость и изобретательность в возрождении драматургического и сценического искусства». В творческом наследии автора значительное место занимают новеллы, поражающие тонким знанием человеческой души и наблюдательностью.

История о преступлении, осуждении, наказании, раскаянии и покаянии, произошедшая между владельцем особняка и тремя маленькими детьми.

Шарль Нодье — фигура в истории французской литературы весьма своеобразная. Литературное творчество его неотделимо от истории французского романтизма — вместе с тем среди французских романтиков он всегда стоял особняком. Он был современником двух литературных «поколений» романтизма — и фактически не принадлежал ни к одному из них. Он был в романтизме своеобразным «первооткрывателем» — и всегда оказывался как бы в оппозиции к романтической литературе своего времени.«…За несколько часов я совершил чудеса изобретательности и героизма, мало в чем уступающие подвигам Геракла: во-первых, я выучил наизусть кабалистическое заклинание, не опустив из него ни единого слова, ни единой буквы, ни единого сэфирота;…в-четвертых, я продался дьяволу, и это, вероятно, единственное объяснение того, что мне удалось выполнить столько чудес».

Раздел «In memoriam» посвящен столетию со дня рождения классика французской литературы Альбера Камю (1913–1960). Говоря об истории его творческого наследия в России, переводчик и автор вступления ученый Борис Дубин пишет: «…как минимум два читательских поколения в „самой читающей стране мира“ были этого богатства лишены. Такой „прочерк“ не проходит бесследно для культуры…», и далее — о «зауженных горизонтах и обобранной судьбе самих этих поколений». Здесь же — набросок предисловия А. Камю к книге Симоны Вейль и фрагмент эссе «Первая улыбка мира» польского писателя Марека Заганчика (1967), где автор поминает путевые дневники Камю.

Литературный мир доныне пребывает в заблуждении относительно судьбы дочери визиря Шехерезады, описанной в «Арабских ночах». Была рассказана тысяча вторая сказка, повествующая не о чудесах и волшебстве, а о явлениях природы и достижениях науки нашего мира...

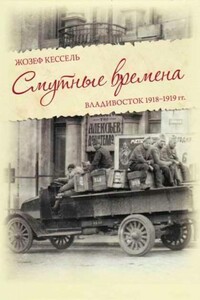

В октябре 1918 года к французским летчикам обращаются с призывом записаться добровольцами во Французский экспедиционный корпус. Двадцатилетний Жозеф Кессель, младший лейтенант, поднимается на борт корабля в Бресте. Владивосток — город, где правит закон джунглей. Бывшая казарма, ставшая пристанищем для шести тысяч проституток. Атаман Семенов и его казаки, наводящие на всех ужас. Однажды ночью, в кабаре «Аквариум», юный Жозеф встречает Лену, певицу, хрупкую и печальную. Так начинается история любви, странная и мучительная, совпавшая с крахом старого мира.