Новеллы и повести - [30]

Опомнившись, товарищи по камере бросились к нему. Довели до нар, уложили вниз лицом на тюфяк, и маленький Коцяткевич, фельдшер, закатав рукава, приступил к перевязке. Чистой мягкой тряпочкой, смоченной в теплой воде, он осторожно обмывал иссеченную спину. Злотовский лежал неподвижно, уткнувшись лицом в соломенную подушку, и тяжело дышал. В камере разговаривали шепотом. Одни помогали фельдшеру, другие, понурившись, сидели на нарах.

Франек принес большой чайник теплой воды, налил полную миску и, стоя на коленях возле пана Злотовского, помогал чем мог. Ужас сжимал его сердце. Случилось что-то непонятное и невообразимое. Пана арестовали, заковали в кандалы и пригнали в Сибирь — с этим Франек уже кое-как примирился. Но то, что произошло сейчас, не умещалось у него в голове. Пана помещика Злотовского, владельца Злотой Воли, Злотой и Злотовки, чистокровного шляхтича, барина с головы до пят, высекли розгами, опозорили и обесчестили…

Пан Злотовский шарил руками по постели, хватался за тюфяк — и наконец застонал. Через минуту его громкие, тяжелые стоны раздавались по всей камере.

— Сейчас все пройдет, — успокаивал его фельдшер. — Сейчас кончаем. Вот только сбегаю в аптеку за мазью. Смажу, перевяжу — и все. А потом надо поспать. Через недельку все пройдет. Вот только еще минуточку.

Но пан Злотовский словно не слышал. И тогда староста, мудрый пан Влочевский, понимая, отчего страдает избитый товарищ, строго сказал:

— Успокойся, Валерий, и перестань себя понапрасну терзать. Нет в этом ни позора, ни бесчестия. Ты вспомни, где мы находимся. На каторге! Сегодня тебя, завтра меня. И нечего здесь стыдиться. Да и кого ты стыдишься? Нас? Глупости! Пора уже забыть, кто кем был когда-то.

Пан Злотовский повернул голову, и его полные слез глаза встретились с испуганным взглядом Франека, который стоял на коленях возле нар и обеими руками держал большую миску с водой. Помещик долго смотрел на него. А потом прерывающимся голосом вымолвил проникновенно и умоляюще:

— Прости, Франек, прости, что обидел я тебя, что несправедлив к тебе был.

Мужик в страхе отшатнулся и расплескал по полу воду.

Камера № 7 жила, в общем, дружно, потому что после многих перетасовок наконец-то подобрались подходящие люди. Свои к своим. В больших камерах, вмещающих человек по сорок, политические были перемешаны с разным уголовным сбродом. Уголовники всегда превосходили их числом и жили по гнусным каторжным законам и по своим воровским обычаям. Здесь же на двенадцать заключенных только двое были чужаки; впрочем, они никому не мешали, потому что один, «Михаил, божий человек», мистик и сектант, вечно молчал, витая душою где-то за пределами реального мира, а второй, помешавшийся и навсегда уже замиренный кавказский горец, не знал иных языков, кроме родного. Задевал его только пан Счисло, не потерявший еще способности шутить. По нескольку раз в день он подходил к татарину и строго спрашивал:

— Ты кто?

— Гухремас Оглы Кувардис Хатан Гавел Теймур, — послушно отвечал слабоумный, и на том разговор заканчивался.

Случалось, конечно, что и спорили, и ругались даже — то по идейным вопросам, то из-за политики, а то из-за обычных хозяйственных дел: из-за чайника, из-за параши или какой-нибудь там миски.

Но староста, пан Влочевский, всегда ухитрялся помирить рассорившихся и поддерживал в камере мир и согласие. Вообще люди здесь были все порядочные и друг к другу относились с уважением. Они вместе сидели уже больше года и если не сдружились, то по крайней мере привыкли друг к другу. Каждый уже по нескольку раз рассказал все, что помнил интересного, каждый составил мнение об остальных и определил свое отношение к соседу.

Жизнь в камере текла размеренно, тоскливо и нудно. Первый год на работу не гоняли. Все это время люди трудно привыкали к своей судьбе и к кандалам; мучительно, с болью отрывались от прежней жизни и от всего, что осталось в родном краю. Каждый носил в себе собственные горести и невзгоды и печалился из-за них. Но у жизни свои права и свои законы. Жизнь как-то текла, дни сменялись днями. Ели, спали, беседовали, пели песни, тосковали, вздыхали, развлекались, как могли, даже смеялись.

Определились формы совместной жизни, разные мелкие привилегии, личные обязанности и житейские привычки.

Все знали, что пан Кламборовский, ресторатор из Опатова, человек порядочный, но враль отчаянный и самозабвенный. Однако обедами и вообще едой ведал пан Злотовский, кухня которого некогда славилась на весь повят, а за кухонного мужика был Франек. У каждого был собственный, отличный от других взгляд на причины поражения восстания, но всех переговаривал и склонял к своему мнению, что ни день, то другому, помощник адвоката пан Пуцяло.

Самым богатым из всех был помещик Злотовский, самым ученым пан Пуцяло, самым умным староста Влочевский, самым остроумным пан Счисло, а самым глупым — Франек.

Никто не принимал всерьез фельдшера, маленького пана Коцяткевича, и все добродушно подшучивали над ним. Пан Счисло высмеивал окружающих остроумно, а порой даже весьма ядовито. Все ухаживали за больным ксендзом Бойдолом, который настойчиво и безуспешно уговаривал их обратится к богу. С Франеком все обходились, как с батраком, а он работал на всех, словно нанялся и получал за это плату. Но прежде всего и пуще всего служил он своему пану.

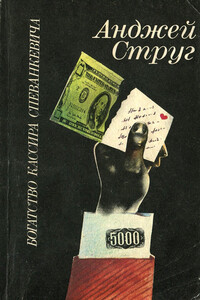

«Богатство кассира Спеванкевича» — один из лучших романов известного польского писатели Анджея Струга (1871–1937), представляющий собой редкий по органичности сплав детективной и психоаналитической прозы. Отталкиваясь от традиционного, полного загадочных и неожиданных поворотов криминального сюжета, в основу которого положено ограбление банка, автор мастерски погружает читатели в атмосферу напряжоннейшой, на грани ирреального бреда, душевной борьбы решившегося на преступление человека.

«В романах "Мистер Бантинг" (1940) и "Мистер Бантинг в дни войны" (1941), объединенных под общим названием "Мистер Бантинг в дни мира и войны", английский патриотизм воплощен в образе недалекого обывателя, чем затушевывается вопрос о целях и задачах Великобритании во 2-й мировой войне.»В книге представлено жизнеописание средней английской семьи в период незадолго до Второй мировой войны и в начале войны.

Другие переводы Ольги Палны с разных языков можно найти на страничке www.olgapalna.com.Эта книга издавалась в 2005 году (главы "Джимми" в переводе ОП), в текущей версии (все главы в переводе ОП) эта книжка ранее не издавалась.И далее, видимо, издана не будет ...To Colem, with love.

В истории финской литературы XX века за Эйно Лейно (Эйно Печальным) прочно закрепилась слава первого поэта. Однако творчество Лейно вышло за пределы одной страны, перестав быть только национальным достоянием. Литературное наследие «великого художника слова», как называл Лейно Максим Горький, в значительной мере обогатило европейскую духовную культуру. И хотя со дня рождения Эйно Лейно минуло почти 130 лет, лучшие его стихотворения по-прежнему живут, и финский язык звучит в них прекрасной мелодией. Настоящее издание впервые знакомит читателей с творчеством финского писателя в столь полном объеме, в книгу включены как его поэтические, так и прозаические произведения.

Иренео Фунес помнил все. Обретя эту способность в 19 лет, благодаря серьезной травме, приведшей к параличу, он мог воссоздать в памяти любой прожитый им день. Мир Фунеса был невыносимо четким…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.«Благонамеренные речи» формировались поначалу как публицистический, журнальный цикл. Этим объясняется как динамичность, оперативность отклика на те глубинные сдвиги и изменения, которые имели место в российской действительности конца 60-х — середины 70-х годов, так и широта жизненных наблюдений.