Ночь генерала - [63]

(«The Catholic Times»,

Лондон)

Не впервые, скажут нам английские господа, люди предают своих друзей для того, чтобы умилостивить своих врагов. Тем не менее, вызывает глубокое сожаление тот факт, что премьер-министр, который в 1940 году больше, чем кто бы то ни было, сделал для европейской свободы, смог смириться с самым позорным, невероятно дешевым и безусловно фатальным заблуждением, какое когда бы то ни было зафиксировано в анналах британской дипломатии. Признав все это, они добавят, что в конечном счете господин Черчилль честно и с раскаянием признал эту ошибку, и для великого человека этого уже вполне достаточно. Однако они должны будут задаться и другим вопросом: что же случилось со всеми остальными, кто так громко говорил о свободе в 1940 году? Почему вдруг сейчас онемели глашатаи нашей национальной совести? Несмотря на то, что пишу я это в Альпах, где вечная поэзия парит над красотами озер, мне и здесь мешает туман британского лицемерия. Может быть, господин Пристл вернулся к микрофону. Может быть, господин Мартин Кинсли не забыл, что мюнхенское убийство Чехословакии он назвал преступлением. Может быть, кто-то сумел внедрить хоть немного принципиальности в международную политику журнала «Экономист». Среди нас были люди, которые когда-то знали и говорили что есть что. Общество нуждается в их мнении об убийстве генерала Михайловича. Сейчас можно по пальцам пересчитать честных и справедливых левых. Господин Коланц, лорд Беверик и лорд Пакенхэм, еще несколько человек… Что происходит с английской совестью, если даже «Таймс» одобряет приговор? Волосы на голове встают дыбом, стоит вспомнить тот совет, который редакция в свое время дала чехам: принесите себя в жертву ради немцев. Аналогичный совет был дан и полякам: пожертвуйте собой ради русских. А грекам и югославам было предложено мирно сдаться этим же самым благодетелям. По примеру Понтия Пилата «Таймс» самой себе задает вопрос: «Что есть истина?» А потом так же, как и Пилат, предусмотрительно умывает руки. Все в порядке, потому что мы уже знаем, где мы. Если все же мы хотим быть спасены, потому что речь идет действительно о Спасении, нам следует разглядеть и узнать врага в пределах собственной совести. Одна старая формула показывает нам путь, по которому приходит грех. Согрешить можно и действием, и бездействием. Поэтому все мы, кто в последние годы занимался политикой или публицистикой, должны спросить свою совесть: действительно ли мы совершенно не виноваты в смерти этого праведника?

(«Time and Tide»,

Лондон)

Где теперь тот гром, через который некогда вещали пророки? Где тот голос, который по-человечески зарыдает над судьбой беспомощных, которых попирают, добрых, которых обижают? Где слова тех, кто огонь очищает, чтобы из праха мучеников воскресла армия фениксов, чтобы мы могли защитить мир от насилия, а слова пророков спасти от забвения? Когда имеющие силу грешат, простые грешники немы. Поэтому с чувством стыда, а затем и с молитвой склоним головы перед сербом и героем!

(Еврейский поэт Леон Аронсон)

Милосердие – признак слабости в мире политических пигмеев. Генерала Михайловича больше нет… Британское правительство умыло руки так же, как это было сделано две тысячи лет назад. С Михайловичем произошло чудовищное. Во время войны немцы делали все, чтобы уничтожить его. И теперь то, что не смог сделать Адольф Гитлер, сделал за него этот безумный мир. То, что случилось вчера с Михайловичем, завтра может случиться со многими из нас.

(« Palestine Post»,

Иерусалим)

Убийство генерала Михайловича не делает чести нашему времени. Наш век стал выглядеть еще более ничтожным после того, как Михайлович был предан и покинут союзниками, на стороне которых он боролся и предательства которых никак не ждал.

(«La Republique»,

Стамбул)

Восток и Запад, восточная и западная ориентация стояли друг против друга в зале суда в Белграде. Дело именно в этом, и ни в чем другом. Поэтому генерал Дража Михайлович должен был умереть. В тысячах крестьянских домов по всей Сербии зажглись сегодня лампады перед иконой сербского Святого Савы – за упокой души убиенного мученика. Народный герой, пусть он теперь мертв, стал гораздо сильнее, чем был когда-либо при жизни, чем мог бы стать в мире, где царствует несправедливость.

(Й. Альтмайер,

«Hamburger Echo»)

– Алло, госпожа Рузвельт? Вы счастливы?

– С кем имею честь говорить?

– Я офицер американской армии. Один из сотен оставшихся живым благодаря сербскому генералу, которого уже нет на свете. Госпожа Рузвельт, я мог бы вам представиться как майор Фелман или полковник Макдауэлл, лейтенант Роджер, полковник Алберт Сайц… Все мы одинаково взбешены, опозорены и несчастны.

– Да, это действительно ужасно. Я была очень огорчена, когда сегодня утром прочитала в газетах, что генерал Михайлович расстрелян.

– Америка соучаствовала в этом преступлении.

– Это не так. Мой покойный супруг исключительно высоко ценил генерала Михайловича. В изменении нашей политики виноваты Черчилль и Сталин.

– И лично вы, госпожа Элеонора. Именно вы убеждали вашего больного, умирающего мужа и нашего президента в правдивости лживых заверений ставленника Тито и вашего друга дома Луи Адамича. Именно вы уверили нашего президента в том, что соответствуют действительности безумные заявления сенатора Пейпера о том, что коммунист Тито – это югославский Джордж Вашингтон…

Предлагаемые в этой книге воспоминания защитника Ленинграда Василия Афанасьевича Головко свободны от политических красок, от стратегических выводов и полководческих размышлений. Это личные свидетельства рядового солдата, одного из тех, кому посвятил свои мемуары Маршал Победы Жуков. Воспоминания о трудных днях блокады, о боевых буднях защитников города, о командирах и сослуживцах, о первой фронтовой любви. И может быть потому, что написанные строки не претендуют на профессиональный литературный стиль, они читаются с неподдельным интересом, с глубоким доверием к искренности автора.

Автор книги — машинист, отдавший тридцать лет жизни трудной и благородной работе железнодорожника. Героическому подвигу советских железнодорожников в годы Великой Отечественной войны посвящена эта книга.

Сергей Сергеевич Прага родился в 1905 году в городе Ростове-на-Дону. Он участвовал в гражданской и Великой Отечественной войнах, служил в пограничных войсках. С. С. Прага член КПСС, в настоящее время — полковник запаса, награжденный орденами и медалями СССР. Печататься, как автор военных и приключенческих повестей и рассказов, С. С. Прага начал в 1952 году. Повести «План полпреда», «Граница проходит по Араксу», «Да, был…», «Слава не умирает», «Дело о четверти миллиона» и многие рассказы о смелых, мужественных и находчивых людях, с которыми приходилось встречаться их автору в разное время, печатались на страницах журналов («Уральский следопыт», «Советский войн», «Советская милиция») и газет («Ленинское знамя» — орган ЗакВО, «Молодежь Грузии», «Молодежь Азербайджана» и др.)

Никогда не забудет советский народ замечательные подвиги героев Малой Земли, в течение семи месяцев отстаивавших плацдарм Мысхако близ Новороссийска. Оборона этого плацдарма, находившегося в тылу врага, значительно облегчила в сентябре 1943 г. войскам Советской Армии в короткий срок ликвидировать новороссийскую группировку противника и приступить к освобождению Крыма. Брошюра эта представляет собой не военно-оперативный разбор боевых действий, а живой рассказ о стойкости и мужестве советских людей.

Франтишек Ставинога — видный чешский прозаик, автор романов и новелл о жизни чешских горняков и крестьян. В сборник включены произведения разных лет. Центральное место в нем занимает повесть «Как надо умирать», рассказывающая о гитлеровской оккупации, антифашистском Сопротивлении. Главная тема повести и рассказов — проверка людей «на прочность» в годину тяжелых испытаний, выявление в них высоких духовных и моральных качеств, братская дружба чешского и русского народов.

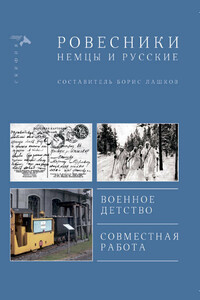

Книга представляет собой сборник воспоминаний. Авторы, представленные в этой книге, родились в 30-е годы прошлого века. Независимо от того, жили ли они в Советском Союзе, позднее в России, или в ГДР, позднее в ФРГ, их всех объединяет общая судьба. В детстве они пережили лишения и ужасы войны – потерю близких, голод, эвакуацию, изгнание, а в зрелом возрасте – не только кардинальное изменение общественно-политического строя, но и исчезновение государств, в которых они жили. И теперь с высоты своего возраста авторы не только вспоминают события нелегкой жизни, но и дают им оценку в надежде, что у последующих поколений не будет военного детства, а перемены будут вести только к благополучию.