Ницше и христианство - [4]

Но все это для Ницше — передний план, рябь на поверхности. Сегодня, «когда дрожит вся земля, когда все трещит по швам», главные события происходят в глубине — в недрах, а то, что мы наблюдаем — лишь последствия; житель уютного века спокойной и самодовольной буржуазности, Ницше с содроганием подлинного ужаса пишет о том, чего никто еще не замечает: главное событие — это то, что «Бог умер». «Вот чудовищная новость, которая дойдет до сознания европейцев лишь через пару столетий; но тогда — тогда им долго будет казаться, что вещи утратили реальность» (XIII, 316).

Ницше не мысль формулирует, он сообщает факт, ставит диагноз современной действительности. Он не говорит: «Бога нет», не говорит: «Я не верю в Бога». Не ограничивается он и психологической констатацией растущего безверия. Нет, он наблюдает бытие и обнаруживает поразительный факт, и тотчас объясняются все отдельные черты эпохи, — как следствия этого главного факта: все беспочвенное и нездоровое, двусмысленное и изолгавшееся, все лицедейство и суетливая спешка, потребность в забвении и дурмане, характерные для этой эпохи.

Но на констатации факта Ницше не останавливается. Он задается вопросом: «Отчего умер Бог?» Ответов на этот вопрос у него несколько, но только один до конца продуман и развит: причина смерти Бога — христианство. Именно христианство разрушило всякую истину, которой жил человек до него, и прежде всего разрушило трагическую истину жизни досократовских греков. На ее место христианство поставило чистые фикции: Бога, моральный миропорядок, бессмертие, грех, милость, искупление. Так что теперь, когда начинает обнаруживаться фиктивность христианского мира — ведь в конце концов «чувство правдивости, столь высоко развитое самим христианством, не может не внушить отвращения к фальшивому и насквозь изолгавшемуся христианскому миро-осмыслению» (XV, 141) — теперь на месте фикции не остается Ничего: нигилизм — закономерный итог всех наших великих ценностей и идеалов, продумайте их до логического конца и вы найдете Ничто (XV, 138). Поскольку абсолютно все ценности, какими держалось христианство, были фиктивны, постольку тотчас же по разоблачении фикции человек обречен провалиться в пустоту — в Ничто — так глубоко, как он еще не проваливался ни разу за всю свою историю.

Сегодня все это лишь едва намечается. «Возрастание нигилизма, — предсказывает Ницше, — составит историю двух ближайших столетий». Вся наша европейская культура давно уже движется с мучительным напряжением, с дрожью и скрежетом, нарастающим от десятилетия к десятилетию, навстречу катастрофе; движется не спокойно, а судорожно, стремительными рывками, словно через силу: «скорей бы уж конец, лишь бы не опомниться, ведь очнуться и опомниться так страшно» (XV, 137).

Ответ, который дал Ницше на вопрос: «Отчего умер Бог?» — указав причину его смерти в христианстве, — должен был дать совершенно новый смысл и всей истории христианства. Два христианских тысячелетия, лежащие за ними, — это наш злой рок. Как же этот злой рок проявляется в истории?

2. Происхождение христианства и его изменение

Из текстов Ницше можно составить связную историческую картину возникновения, извращения и дальнейшего развития христианства[2]. Из этой истории христианства целиком изымается сам Иисус. Он у Ницше стоит особняком. Реальность Иисуса не имеет к истории христианства решительно никакого отношения.

Ницше отвечает: некий человеческий тип, которому нужно дать психологическую характеристику.

Иисус несет в мир новую жизненную практику, а не новое знание, перемену жизни, а не новую веру (VIII, 259). Им руководит «глубинный инстинкт», указывающий, «как должно жить, чтобы ощущать себя „на небесах“, чтобы ощущать себя „вечным“» (VIII, 259). То «блаженство», которым жил Иисус, которого он достиг своей жизненной практикой, есть «психологическая реальность спасения» (VIII, 259).

Это блаженство заключается в том, чтобы «чувствовать себя дома в том мире, который не властна потревожить никакая реальность — в мире внутреннем» (VIII, 253). Иисус говорит только о нем: «„жизнь“ или „истина“ или „свет“ — этими словами он обозначает глубину внутреннего мира; все остальное — вся реальность, вся природа, сам язык — ценны для него лишь как символы, знаки в сравнении, в притче» (VIII, 257). В предельно краткой форме это звучит у Ницше так: «Блаженство — единственная реальность; все остальное — знаки, чтобы говорить о ней» (VIII, 258). Все, существующее предметно, — мир, вещи — не более как «материал для притчи». Да, ни одно слово не понимается буквально, «но подобному антиреалисту это не только не мешает, а составляет главное условие, без которого он вообще не может говорить» (VIII, 257). Вот почему не может быть никакого учения Иисуса, не говоря уж о каком-то однозначном и твердом учении: «Эту веру в принципе нельзя сформулировать: она живет и сопротивляется любой формуле» (VIII, 256).

Но как проявляется в слове и деле принципиальная установка на эту «истинную жизнь», эту «вечную жизнь», которая не «обещается» в пророчестве, а «существует здесь и теперь»?

В сборник работ одного из самых ярких представителей экзистенциализма, Карла Ясперса (1883 — 1969), включены три книги, объединенные темой судеб духовности в кризисную эпоху, противостояния человека и безличной власти, смысла, происхождения и цели человеческой истории. Это — "Истоки истории и ее цель", "Философская вера" и "Духовная ситуация эпохи".

Трактат крупнейшего мыслителя XX века Карла Ясперса (1883—1969), написанный им после разгрома германского фашизма, в дни Нюрнбергского процесса над нацистскими преступниками.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга одного из крупнейших представителей немецкого экзистенциализма посвящена изложению творческой биографии и основных идей Фридриха Ницше. По мысли автора, нередкая противоречивость логики Ницше, афористичность и фрагментарность его формулировок при поверхностном чтении могут произвести абсурдное и невразумительное впечатление, однако именно они таят за собой определённый смысл. Парадоксальная логика Ницше, характерный набор выразительных средств, требуя для себя пристального изучения, подводят вдумчивого читателя к пограничному опыту человеческого существования.

Основополагающий труд немецкого философа Карла Ясперса «Философия» (1932) впервые публикуется на русском языке.Третья книга посвящена мышлению о трансценденции. Она не дана человеку непосредственно, но явлена в «шифрах». Метафизика предстает как толкование этих шифров. Философ рассматривает философские, теологические и экзистенциальные пути «подступа к трансценденции»; анализирует, что может быть шифром бытия, и как возможно чтение этого шифра. Радикальным шифром трансцендентного оказывается исчезновение, «крах» историчного существования, который также по-своему раскрывает человеку трансцендентную действительность.

Лешек Колаковский (1927-2009) философ, историк философии, занимающийся также философией культуры и религии и историей идеи. Профессор Варшавского университета, уволенный в 1968 г. и принужденный к эмиграции. Преподавал в McGill University в Монреале, в University of California в Беркли, в Йельском университете в Нью-Хевен, в Чикагском университете. С 1970 года живет и работает в Оксфорде. Является членом нескольких европейских и американских академий и лауреатом многочисленных премий (Friedenpreis des Deutschen Buchhandels, Praemium Erasmianum, Jefferson Award, премии Польского ПЕН-клуба, Prix Tocqueville). В книгу вошли его работы литературного характера: цикл эссе на библейские темы "Семнадцать "или"", эссе "О справедливости", "О терпимости" и др.

Ключевой вопрос этой книги: как выглядит XX столетие, если отсчитывать его с 1945 года – момента начала глобализации, разделения мира на Восточный и Западный блоки, Нюрнбергского процесса и атомного взрыва в Хиросиме? Авторский взгляд охватывает все континенты и прослеживает те общие гуманитарные процессы, которые протекали в странах, вовлеченных и не вовлеченных во Вторую мировую войну. Гумбрехт считает, что у современного человека изменилось восприятие времени, он больше не может существовать в парадигме прогресса, движения вперед и ухода минувшего в прошлое.

Книга современного английского филолога-классика Эрика Робертсона Доддса "Греки и иррациональное" (1949) стремится развеять миф об исключительной рациональности древних греков; опираясь на примеры из сочинений древнегреческих историков, философов, поэтов, она показывает огромное значение иррациональных моментов в жизни античного человека. Автор исследует отношение греков к феномену сновидений, анализирует различные виды "неистовства", известные древним людям, проводит смелую связь между греческой культурой и северным шаманизмом, и т.

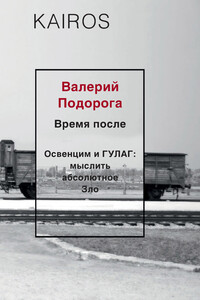

Что это значит — время после? Это время посткатастрофическое, т. е. время, которое останавливает все другие времена; и появляется то, что зовут иногда безвременьем. Время после мы связываем с двумя событиями, которые разбили европейскую историю XX века на фрагменты: это Освенцим и ГУЛАГ. Время после — следствие именно этих грандиозных европейских катастроф.

В книге представлен результат совместного труда группы ученых из Беларуси, Болгарии, Германии, Италии, России, США, Украины и Узбекистана, предпринявших попытку разработать исследовательскую оптику, позволяющую анализировать реакцию представителя академического сообщества на слом эволюционного движения истории – «экзистенциальный жест» гуманитария в рушащемся мире. Судьбы представителей российского академического сообщества первой трети XX столетия представляют для такого исследования особый интерес.Каждый из описанных «кейсов» – реализация выбора конкретного человека в ситуации, когда нет ни рецептов, ни гарантий, ни даже готового способа интерпретации происходящего.Книга адресована историкам гуманитарной мысли, студентам и аспирантам философских, исторических и филологических факультетов.

В своем исследовании автор доказывает, что моральная доктрина Спинозы, изложенная им в его главном сочинении «Этика», представляет собой пример соединения общефилософского взгляда на мир с детальным анализом феноменов нравственной жизни человека. Реализованный в практической философии Спинозы синтез этики и метафизики предполагает, что определяющим и превалирующим в моральном дискурсе является учение о первичных основаниях бытия. Именно метафизика выстраивает ценностную иерархию универсума и определяет его основные мировоззренческие приоритеты; она же конструирует и телеологию моральной жизни.