Незаконная комета. Варлам Шаламов: опыт медленного чтения - [99]

Неточное, нехарактерное слово «зэк»[181] тем не менее «оборотливо», необходимо и отвечает ожиданиям «языка и истории», а потому в глазах Солженицына оно и правомочно, и жизнеспособно. Последнее утверждение блистательно подтверждено практикой. «Зэк» вытеснил своих более аутентичных и более частотных предшественников и из литературы, и из устной речи.

Возникла парадоксальная ситуация: термин, позволивший наконец говорить о населении Архипелага ГУЛАГ как о некоей общности людей со специфическим опытом, назвать их по имени, был обязан существованием не столько языку лагеря (в котором он встречался «редко где»), сколько языковому чутью писателя.

Подлинная, затрудненная, то слишком казенная, то слишком диалектная лагерная лексика («зэ/ка», «зык») не годилась для первичного описания лагерной же реальности, ибо не опознавалась аудиторией и, несмотря на общую зараженность послевоенной устной речи уголовным и лагерным жаргоном, на популярность «дворовых» песен (где, как правило, употреблялись исторически корректные формы[182]), большей частью не прижилась.

Здесь хотелось бы сразу заметить, что с этой проблемой – частичной или полной непригодностью лагерного языка для передачи породившей его действительности – вынуждены были работать все, кто писал о лагерях.

Тот же Шаламов, очень внимательный к подробностям, стремящийся воспроизвести все детали лагерного быта и мироощущения, вынужден постоянно подчеркивать разрыв между речевыми возможностями, предоставляемыми ГУЛАГом «доходяге», и потребностями художественного текста:

Язык мой, приисковый грубый язык, был беден, как бедны были чувства, еще живущие около костей. Подъем, развод по работам, обед, конец работы, отбой, гражданин начальник, разрешите обратиться, лопата, шурф, слушаюсь, бур, кайло, на улице холодно, дождь, суп холодный, суп горячий, хлеб, пайка, оставь покурить – двумя десятками слов обходился я не первый год. Половина из этих слов была ругательствами. (1: 403)

Как видит читатель, чтобы просто перечислить эти два десятка слов, Шаламову потребовалось три десятка. Чтобы поставить их в контекст – шесть десятков. Ругательств – ни одного. И язык перечисляющего – точную, сухую ритмизованную прозу – никак нельзя назвать ни бедным, ни грубым, ни приисковым.

Таким образом, необходимость описывать лагерь языком, привнесенным в него извне, – проблема, с которой так или иначе сталкивались все авторы лагерной литературы.

Однако с точки зрения Солженицына (что мы отчасти и намерены показать), языковая и понятийная недостаточность была свойственна не только лагерной действительности и речи, но и самой культуре, естественной и необходимой частью которой оказался лагерь. Мы хотели бы поговорить и о том, как и за счет чего автор будет пытаться эту недостаточность восполнить.

Попытка отобразить лагерь в прозе изначально, по замыслу автора, должна была носить метонимический характер.

В интервью, посвященном двадцатилетию публикации «Ивана Денисовича», Солженицын рассказывал об истории замысла:

Я в 50-м году, в какой-то долгий лагерный зимний день таскал носилки с напарником и подумал: как описать всю нашу лагерную жизнь? По сути, достаточно описать один всего день в подробностях, в мельчайших подробностях, притом день самого простого работяги, и тут отразится вся наша жизнь. И даже не надо нагнетать каких-то ужасов, не надо, чтоб это был какой-то особенный день, а – рядовой, вот тот самый день, из которого складываются годы. (Солженицын 1995: 3)

Замысел этот он реализовал почти десятилетие спустя, в Рязани, повесть получила название «Щ-854. Один день одного зэка». Арифметическая природа операции, которую Солженицын проводил с лагерем, выступала здесь даже не как обнаженный прием, а как прием демонстративный. Читателю предлагалось самому умножить число зэков на число дней во вполне умеренном десятилетнем сроке (а есть же еще «четвертак») – и как-то осваиваться с получившимся астрономическим числом, имеющим непосредственное касательство к той стране, которую они делили с Иваном Денисовичем Шуховым.

Но в рамках текста Иван Денисович Шухов был не только объектом, но и продуктом арифметических действий:

Нет. Он должен был быть самый средний солдат этого ГУЛАГа, тот, на кого все сыпется. И хотя я знал, конечно, десятки и даже сотни простых лагерников, но когда я взялся писать, то почувствовал, что не могу ни на ком остановиться одном, потому что он не выражает достаточно, отдельный, один. И так сам стал стягиваться собирательный образ. (Там же: 4)

И вот здесь хотели бы мы остановиться.

Ибо, во-первых, как мы уже отмечали, в рамках повести на Ивана Денисовича по лагерному счету ничего не сыплется. Он не попадает в карцер, не оказывается в голой степи на строительстве Соцгородка, не попадается на краже толя, не теряет любимый мастерок, не прибегает последним к отправке колонны, чтобы быть за то битым, не отмораживает ногу из-за того, что вынужден ходить в горелом валенке. Наоборот, несчастья случаются с другими, а ему самому везет, и, более того, среди всех многочисленных опасностей Шухов умудряется еще и добывать маленькие лагерные выгоды: от лишних каши и супа до хорошего мастерка и куска вкусной колбасы под вечер. Да и особый каторжный лагерь оборачивается много предпочтительней «общей» итээловской Усть-Ижмы, где Иван Денисович сидел раньше: в нем все же блюдут какое-то расписание, не держат по ночам на работе, не хватают по доносам, не сдают зону на откуп уголовникам – и не умирают в нем заключенные просто так, от голода и побоев. Да и в этом – сказочном в сравнении с Усть-Ижмой – месте порядки изменяются к лучшему.

Саладин (1138–1193) — едва ли не самый известный и почитаемый персонаж мусульманского мира, фигура культовая и легендарная. Он появился на исторической сцене в критический момент для Ближнего Востока, когда за владычество боролись мусульмане и пришлые христиане — крестоносцы из Западной Европы. Мелкий курдский военачальник, Саладин стал правителем Египта, Дамаска, Мосула, Алеппо, объединив под своей властью раздробленный до того времени исламский Ближний Восток. Он начал войну против крестоносцев, отбил у них священный город Иерусалим и с доблестью сражался с отважнейшим рыцарем Запада — английским королем Ричардом Львиное Сердце.

Валерий Тарсис — литературный критик, писатель и переводчик. В 1960-м году он переслал английскому издателю рукопись «Сказание о синей мухе», в которой едко критиковалась жизнь в хрущевской России. Этот текст вышел в октябре 1962 года. В августе 1962 года Тарсис был арестован и помещен в московскую психиатрическую больницу имени Кащенко. «Палата № 7» представляет собой отчет о том, что происходило в «лечебнице для душевнобольных».

Автору этих воспоминаний пришлось многое пережить — ее отца, заместителя наркома пищевой промышленности, расстреляли в 1938-м, мать сослали, братья погибли на фронте… В 1978 году она встретилась с писателем Анатолием Рыбаковым. В книге рассказывается о том, как они вместе работали над его романами, как в течение 21 года издательства не решались опубликовать его «Детей Арбата», как приняли потом эту книгу во всем мире.

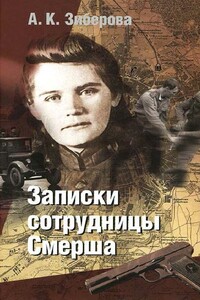

Книга А.К.Зиберовой «Записки сотрудницы Смерша» охватывает период с начала 1920-х годов и по наши дни. Во время Великой Отечественной войны Анна Кузьминична, выпускница Московского педагогического института, пришла на службу в военную контрразведку и проработала в органах государственной безопасности более сорока лет. Об этой службе, о сотрудниках военной контрразведки, а также о Москве 1920-2010-х рассказывает ее книга.

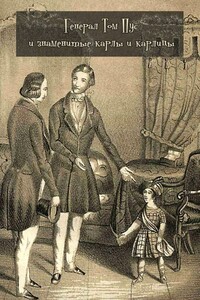

Книжечка юриста и детского писателя Ф. Н. Наливкина (1810 1868) посвящена знаменитым «маленьким людям» в истории.

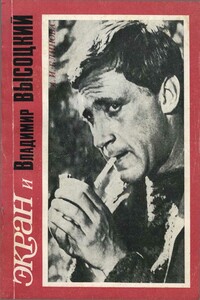

В работе А. И. Блиновой рассматривается история творческой биографии В. С. Высоцкого на экране, ее особенности. На основе подробного анализа экранных ролей Владимира Высоцкого автор исследует поступательный процесс его актерского становления — от первых, эпизодических до главных, масштабных, мощных образов. В книге использованы отрывки из писем Владимира Высоцкого, рассказы его друзей, коллег.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.