Неведомые земли. Том 2 - [85]

…За страной Китай находится Страна тагазгазов, которые относятся к тюркам. Земли Китая, граничащие с землями тюрок, называются Тибетом. У той же части Китая, которая омывается морем, расположены острова Сила. На них обитает светлокожий народ, живущий в мире с китайским императором, и там считают, что небо не пошлет их земле дождя, если они не принесут ему даров. Однако люди из наших стран еще не бывали там, а потому никто не может рассказать о них. В этой стране встречаются белые соколы…

Однажды жил в Бальсоре человек из рода Корейх, по имени Ибн-Вахаб. Когда город Бальсора подвергся разграблению, он бежал оттуда, добрался до Сирафа и там нашел корабль, который [205] должен был вскоре отплыть в Китай. Ему захотелось отправиться в плавание на этом корабле, и так его привезли в Китай. Там он ощутил желание взглянуть на императорский двор; он выехал из города Ханьфу и через 2 месяца прибыл в Кумдан. Долгое время он оставался при дворе императора… Император дал ему аудиенцию и щедро наградил подарками, с которыми он вернулся в Ирак. Мы видели этого человека, когда он уже был в весьма преклонном возрасте.[1]

Около 900 г. н.э. или немногим позднее Абу Саид ал-Хасан, который был родом из города Сираф на берегу Персидского залива, написал ценный труд «Акбар ал-Син ва'л Хинд» («Сведения о Китае и Индии»), содержащий чрезвычайно важные сообщения о широком развитии арабского торгового судоходства в IX в. и о связях арабов с Китаем. Этот труд, ставший объектом самого пристального внимания в научной литературе,[2] опирается на два более ранних отчета о путешествиях. Первый из них, как прямо указано в вводной части, был написан в 851 г. иудейским купцом Солиманом из Андалузии, который, видимо, объездил мусульманские страны Передней Азии вплоть до границ Индии. Сам Солиман восточнее Индии не бывал, хоть Рейно и придерживался мнения, что этот купец неоднократно совершал плавания в Индию и Китай.[3] Как бы то ни было, мы должны быть благодарны ему за то, что он собрал и записал сообщения о дальних странах, сведя воедино рассказы побывавших в Китае мусульман, о которых мы без его помощи ничего не знали бы.[4] Насколько хорошо был информирован Солиман, видно из того, что он уже упоминает о китайском фарфоре:

«Есть у них чудесная земля, из которой они изготавливают вазы, столь хрупкие, словно они из стекла, и совершенно прозрачные».[5] [206]

Первым Солиман рассказывает и о вине, получаемом в Китае из риса. Это «древнейшие сведения о китайской водке».[6]

Что касается второй части труда Абу Саида, то в ней содержится сообщение о путешествиях в Китай после 870 г. Оно отличается от прочих чисто торговых плаваний в китайские порты том, что было продолжено во внутренние районы страны, а закончилось в Нанкине, тогдашней резиденции императора. Автором этого сообщения был арабский купец Ибн-Вахаб, который покинул свой родной город Бассору, после того как его разграбили в 871 г. восставшие зинджы,[7] и отправился через Индию в Китай.

Именно в IX в. арабская морская торговля с Китаем достигла расцвета. В VII и VIII вв., когда широко использовались сухопутные дороги, морские перевозки, очевидно, отступили на задний план. Но в 763 г. наземные дороги были перерезаны и роль судоходства вновь возросла. Между тем IX в. (век «1001 ночи») стал свидетелем небывалого развития судоходства в Индийском океане и омывающих Китай морях, пока в 878 г. положение резко и надолго не изменилось к худшему по причинам, на которых мы остановимся ниже. Для всей истории культурных связей в древности характерна беспрерывная смена подъема и упадка дальневосточных коммуникаций и поочередное преобладание то сухопутного, то морского сообщения.

Ко временам Ибн-Вахаба и Солимана торговля между Двуречьем и Китаем велась уже в течение ряда столетий. Еще до 300 г. н.э. в Китай был привезен жасмин, родиной которого считается Персия. Об этом свидетельствует упоминание этого растения в написанном около 300 г. труде «Наньфанцаомучжуян».[8] Согласно преданиям, учение Мухаммеда (Магомета) стало известно в Китае не то между 622 и 626 гг., то есть благодаря четырем его ученикам еще при жизни самого основателя мусульманской религии, не то немногим позже в результате видения, ниспосланного свыше великому императору Тай-цзуну.[9] Плавания китайских судов в район Двуречья, а также арабских кораблей в Китай приняли в VIII и IX вв. удивительный размах. По данным, Рихтгофена, на Евфрате из года в год появлялось множество китайских кораблей,[10] а между 785 и 805 гг. китаец Цзя Тань даже написал подробную [207] инструкцию для парусных судов о плавании от Гуанчжоу до Персидского залива.[11] Уже в 763 г. в южнокитайских портах подвизалось огромное число чужеземных купцов, среди которых главную роль играли арабы и персы. В этом году они предприняли успешное нападение на Гуанчжоу и разграбили там склады с товарами. Обстановка в Гуанчжоу в то время, видимо, напоминала положение, сложившееся в XIV и XV вв. в норвежском порту Бергене, где немецкие купцы-ганзейцы обладали такой силой, что в 1455 г. безнаказанно убили норвежского наместника, епископа и 60 горожан.

Четырехтомный труд немецкого географа Рихарда Хеннига посвящен открытиям и исследованиям неведомых земель, совершенным мореплавателями и путешественниками доколумбова периода. Своеобразие книги заключается в том, что в ней собраны все дошедшие до нас литературные источники, свидетельствующие о подвигах первооткрывателей, и наряду с этим дается критический анализ как самих документов, так и различных гипотез, выдвинутых крупнейшими специалистами по истории географии.

Четырехтомный труд немецкого географа Рихарда Хеннига посвящен открытиям и исследованиям неведомых земель, совершенным мореплавателями и путешественниками доколумбова периода. Своеобразие книги заключается в том, что в ней собраны все дошедшие до нас литературные источники, свидетельствующие о подвигах первооткрывателей, и наряду с этим дается критический анализ как самих документов, так и различных гипотез, выдвинутых крупнейшими специалистами по истории географии. В третьем томе «Неведомых земель» Хенниг приводит и комментирует первоисточники, относящиеся к открытиям и исследованиям неведомых земель с 1221 по 1413 г. К важнейшим историко-географическим проблемам, рассматриваемым в этом томе, относятся: ознакомление средневекового Запада с Востоком в эпоху монгольских завоеваний, доколумбово открытие Северной Америки норманнами и загадочная судьба норманских колоний в Гренландии, действительные и мнимые открытия европейских мореходов в умеренной, субтропической и тропической зонах Тихого океана, связи между тремя старыми частями света — Европой, Азией и Африкой в XIII—XIV вв. Автор рассказывает здесь о китайском мудреце Чан Чуне, посетившем столицу Чингис-хана, о Марко Поло, Гильоме Рубруке, Ибн-Баттуте и других великих путешественниках и исследователях.

Четырехтомный труд немецкого географа Рихарда Хеннига посвящен открытиям и исследованиям неведомых земель, совершенным мореплавателями и путешественниками доколумбова периода. Своеобразие книги заключается в том, что в ней собраны все дошедшие до нас литературные источники, свидетельствующие о подвигах первооткрывателей, и наряду с этим дается критический анализ как самих документов, так и различных гипотез, выдвинутых крупнейшими специалистами по истории географии. Предлагаемый вниманию читателей I том охватывает период от экспедиции древних египтян в легендарную страну Пунт (1493/92 г.

А знаете ли вы, почему все тела притягиваются друг к другу? Что в действительности скрывается за латинским словом «гравитация»? В книге творчески изложена теория старения, связанного с накоплением в организме тяжёлых солей. А также читатель узнает, кем был, где и когда на самом деле жил Иисус Христос, основатель христианства. Автор развивает смелые идеи современных исследователей А. Т. Фоменко и Г. В. Носовского.

Константин Михайлович Базили, популярный в русских литературных кругах 30-х годов XIX в. автор «Очерков Константинополя», видный дипломат, друг Н. В. Гоголя, пожалуй, меньше всего известен своими трудами о Сирии (вслед за автором мы употребляем здесь историческое понятие «Сирия», имея в виду современные территории Ливана и Сирии). А между тем работы Базили о Сирии оставили значительный след в науке. Его книга «Сирия и Палестина под турецким правительством» была одним из первых в мировой литературе трудов по Новой истории Сирии, Ливана и Палестины.

В изданиях, посвященных истории Великой Отечественной войны, мало и неохотно рассказывается о битве советских войск под старинным русским городом Ржевом. Между тем под Ржевом полегло более двух миллионов человек – больше, чем под Сталинградом или в иных сражениях великой войны. Вину за такие огромные потери многие возлагали на Верховного главнокомандующего Сталина, обвиняя его в неумелом руководстве армией и стратегических просчетах.Однако время делает свою работу. Открытие архивов КГБ-ФСБ дало возможность понять и оценить триединый стратегический замысел советского командования: операции «Монастырь», «Уран», «Марс».

История, как известно, не терпит сослагательного наклонения. Однако любой историк в своих исследованиях обращается к альтернативной истории, когда дает оценку описываемым персонажам или событиям, реконструирует последствия исторических решений, поступков, событий, образующих альтернативу произошедшему в реальности. Тем не менее, всерьез заниматься альтернативной историей рискуют немногие серьезные историки.И все же, отечественная история предлагает богатейший материал для альтернативных исследований, ведь даже само возникновение нашего государства на бедных и холодных равнинах северо-востока Европы, да еще и с центром в ничем не примечательном городке, выглядит результатом невероятного нагромождения случайностей.

Из этой книги читатель узнает, что реальная жизнь кельтских народов не менее интересна, чем мифы, которыми она обросла. А также о том, что настоящие друиды имели очень мало общего с тем образом, который сложился в массовом сознании, что в кельтских монастырях создавались выдающиеся произведения искусства, что кельты — это не один народ, а немалое число племен, объединенных общим названием, и их потомки живут сейчас в разных странах Европы, говорят на разных, хотя и в чем-то похожих языках и вряд ли ощущают свое родство с прародиной, расположенной на территории современных Австрии, Чехии и Словакии…Книга кельтолога Анны Мурадовой, кандидата филологических наук и научного сотрудника Института языкознания РАН, основана на строгих научных фактах, но при этом читается как приключенческий роман.

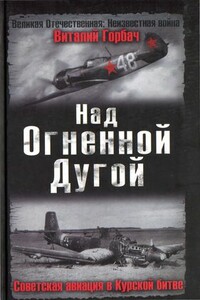

В преддверии Курской битвы перед ВВС Красной Армии были поставлены задачи по завоеванию полного господства в воздухе, изгнанию люфтваффе с поля боя и оказанию эффективного содействия наземным войскам в разгроме врага. Итог ожесточенных двухмесячных боев, казалось бы, однозначно свидетельствовал: поставленные перед «сталинскими соколами» цели были достигнуты, небо над Огненной Дугой осталось за советской авиацией. Однако подлинная цена этой победы, соотношение реальных потерь противоборствующих сторон долгое время оставались за рамками официальных исследований.Как дорого обошлась нам победа? Какова роль люфтваффе в срыве попытки Красной Армии окружить орловскую и харьковскую группировки вермахта? Стало ли сражение над Курской дугой переломным моментом в ходе воздушного противостояния на советско-германском фронте? На эти и на многие другие вопросы вы найдете ответы на страницах этой книги.