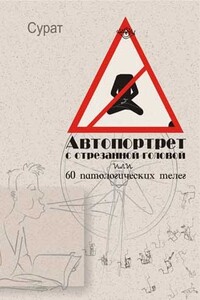

Неофициальная философия - [5]

, которой и посвящена настоящая телега. А поскольку мы уже зарубили себе на носу, что неофициальная философия не знает разделения на теорию и практику, то и практическая её часть покоится на них же.

Тут нет ничего военного, хоть орешек знаний и твёрд, но расколоть его поможет примитивная диалектика типа «тезис-антитезис-синтез». Тезисом у нас будет учение о сверхчеловеке, антитезисом – вечное возвращение, а синтезом этих двух – amor fati.

Давайте по порядку.

Так называемое учение о сверхчеловеке это вовсе никакое не учение, а просто идея (на самом деле, мне хочется ввернуть мудреное словечко архетип , но его ведь потом объяснять придется…). Она сводится к тому, что обычный человек это набор норм, стандартов и ГОСТов, которые и мешают ему жить, в то время как совсем ничего не мешает ему выйти за границы этих норм – кроме, разумеется, самих этих границ. Т.е. это такая достаточно абстрактная идеология саморазвития. Чтобы сделать ее эстетически привлекательной, Ницше добавил к ней пафос дегуманизации. Но вот если совсем просто, без красивостей и наворотов, то идея сверхчеловека – это идея саморазвития и самопреодоления. Вот лень тебе делать зарядку по утрам – это нормально, это по-человечески. Или от умных книжек голова болит – это тоже нормально. Или ругаешься с женой каждый день – это тоже общечеловеческая норма. Не любишь пидарасов – и это норма. Смотришь сериалы по телевизору – нормально. Водку пьешь – норма. И так далее. Преодоление таких вот норм и есть воплощение на практике учения о сверхчеловеке. Можно даже сказать, что, сформулировав идеал сверхчеловека, Ницше попытался вернуть к жизни многократно дискредитированный к тому времени идеал святости. Не то чтобы Ницше был колдун до мозга костей, которому лишь бы народ позомбировать. Он знал цену всем этим идеалам, но в то же время отдавал себе отчет, что в диалоге с массами у него нет другого языка, кроме идеологической промывки мозгов. И это вплотную приближает его к формальной стороне неофициальной философии, ибо формально неофициальная философия на добрых пятьдесят процентов состоит из конструктивной идеологии .

А основное отличие Ницше от своего учителя Шопенгауэра состояло в том, что Ницше мыслил идеал сверхчеловека позитивно . Он не видел смысла в том, чтобы развиваться до той стадии, когда угасают желания и воля к жизни, и вообще полагал, что это правильнее именовать деградацией, а не развитием. Буддисты (в конце концов, каждый человек в глубине души буддист) меня поймут, если я скажу, что Шопенгауэр был хинаянщик, а Ницше – махаянщик. Для Шопенгауэра воля к жизни – была главным злом, а Ницше полагал, что вне сансары нет нирваны.

Но не все так просто. Как я уже говорил, учение о сверхчеловеке – это всего лишь тезис философии Ницше. К этому тезису Ницше добавляет антитезис – вечное возвращение – который, казалось бы, должен сводить на нет все эти оптимистические построения.

Точно так же, как и учение о сверхчеловеке, учение о вечном возвращении – это никакое не учение, а всего лишь идея. Идею эту Ницше заимствовал у греков. Навряд ли он понимал её буквально, но это не так уж и важно. Буквально же идея вечного возвращения сводится к тому, что количество атомов во вселенной строго ограничено, и по этой причине строго ограничено и количество их комбинаций. А все, что с нами происходит – это просто смена комбинаций атомов, из которых все мы состоим. И если количество комбинаций атомов пускай и невообразимо велико, но все же строго ограничено, значит, эти комбинации должны не просто повторяться, а повторяться бесконечное число раз. И если вы читаете эти строки сейчас, значит, вы читали их бесконечное число раз в прошлом и будете их читать бесконечное число раз в будущем. Т.е. учение о вечном возвращении, по сути своей, это учение о бессмысленности всякого прогресса. В то время как учение о сверхчеловеке подразумевает именно прогресс.

Но Ницше обнаружил парадоксальную возможность проповедовать обе эти взаимоисключающие идеи одновременно. Он назвал эту возможность amor fati, любовью к судьбе .

Идея сверхчеловека подразумевала преодоление всевозможных границ, которых так много, что их можно преодолевать всю жизнь, ничего существенного при этом не преодолев. Поэтому Ницше указал конкретную границу, пересекая которую человек делает первый шаг к осуществлению идеала сверхчеловека. И эта граница – вечное возвращение, т.е. ясное осознание полной бессмысленности и бесполезности всех этих преодолений и осуществлений .

Конфликт, в который вовлекается таким образом человек, это, по сути, конфликт теории и практики, слова и дела, мысли и воли, знания и жизни. Этой теме Ницше посвятил свою раннюю и совершенно нью-эйджевую книжку «О пользе и вреде истории для жизни», где описал симптомы так называемой исторической болезни . Ну, типа того, что ум – это время, и все это время ум паразитирует на человеке, выпивая из него все соки. Лечить историческую болезнь Ницше предлагал посредством самопознания и пребывания в здесь и сейчас . Т.е.пока листаешь эту книжку, все время кажется что автор обчитался Ошо или Кришнамурти.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

А. Ф. Лосев "Античный космос и современная наука"Исходник электронной версии:А.Ф.Лосев - [Соч. в 9-и томах, т.1] Бытие - Имя - Космос. Издательство «Мысль». Москва 1993 (сохранено только предисловие, работа "Античный космос и современная наука", примечания и комментарии, связанные с предисловием и означенной работой). [Изображение, использованное в обложке и как иллюстрация в начале текста "Античного космоса..." не имеет отношения к изданию 1993 г. Как очевидно из самого изображения это фотография первого издания книги с дарственной надписью Лосева Шпету].

К 200-летию «Науки логики» Г.В.Ф. Гегеля (1812 – 2012)Первый перевод «Науки логики» на русский язык выполнил Николай Григорьевич Дебольский (1842 – 1918). Этот перевод издавался дважды:1916 г.: Петроград, Типография М.М. Стасюлевича (в 3-х томах – по числу книг в произведении);1929 г.: Москва, Издание профкома слушателей института красной профессуры, Перепечатано на правах рукописи (в 2-х томах – по числу частей в произведении).Издание 1929 г. в новой орфографии полностью воспроизводит текст издания 1916 г., включая разбивку текста на страницы и их нумерацию (поэтому в первом томе второго издания имеется двойная пагинация – своя на каждую книгу)

В настоящее время Мишель Фуко является одним из наиболее цитируемых авторов в области современной философии и теории культуры. В 90-е годы в России были опубликованы практически все основные произведения этого автора. Однако отечественному читателю остается практически неизвестной деятельность Фуко-политика, нашедшая свое отражение в многочисленных статьях и интервью.Среди тем, затронутых Фуко: проблема связи между знанием и властью, изменение механизмов функционирования власти в современных обществах, роль и статус интеллектуала, судьба основных политических идеологий XX столетия.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Автор книги — немецкий врач — обращается к личности Парацельса, врача, философа, алхимика, мистика. В эпоху Реформации, когда религия, литература, наука оказались скованными цепями догматизма, ханжества и лицемерия, Парацельс совершил революцию в духовной жизни западной цивилизации.Он не просто будоражил общество, выводил его из средневековой спячки своими речами, своим учением, всем своим образом жизни. Весьма велико и его литературное наследие. Философия, медицина, пневматология (учение о духах), космология, антропология, алхимия, астрология, магия — вот далеко не полный перечень тем его трудов.Автор много цитирует самого Парацельса, и оттого голос этого удивительного человека как бы звучит со страниц книги, придает ей жизненность и подлинность.