Некрополь - [15]

Андре, скорее всего, ничего не знал об этих удивительных и ужасно рискованных действиях, поскольку в таких делах лучше, чтобы левая рука не знала, что делает правая; то есть заговорщиков должно было быть как можно меньше, возможно, не более двух. Но даже если бы Андре и знал, ничего бы не изменилось, врача знают, и о нем Франц не мог бы сказать: «Gestorben».

Но люди, которые сейчас толпятся между печью и задней стеной с крюками, никогда ничего не узнают ни о люблянском неугомонном долговязом парне Франце, ни о французском враче Андре. И все же они взволнованы в этот момент, растерянно осматриваясь в этой фабрике смерти. Я выхожу в коридор, идущий через весь барак, и останавливаюсь в первом помещении, а рядом со мной уже куча людей, которые полусмущенно, полуребячески вытягивают шеи, чтобы увидеть пепел в красноватых глиняных горшках. Эти горшки, разумеется, предназначались исключительно для людей немецкого происхождения, но и для них эта привилегия длилась очень недолго, скоро их пепел стали высыпать туда же, куда и пепел обычных европейцев. Когда же я смотрю на мелкие, грубо измельченные кусочки костей в одном из этих горшков и вижу там маленькую пуговку, экскурсовод рассказывает, сколько голов требуется остричь, чтобы получить килограмм волос, которые потом можно использовать для изготовления сукна и одеял. Но это уже не связано с моими воспоминаниями, поэтому я медленно пробираюсь сквозь толпу к выходу, однако невозмутимый голос гида постоянно следует за мной, хотя он все еще стоит у печи. Здесь, звучит его голос из громкоговорителя, комната, которая была предназначена для экзекуций, ее половицы, как вы видите, подогнаны с уклоном, чтобы кровь жертв могла стекать вниз. В этой комнате в сентябре 1944 г. погибло сто восемь эльзасцев, участников освободительного движения. Да, он говорит о девяностолетнем старце и о тех девушках. Я проталкиваюсь к двери, так как сейчас меня раздражает множество людей, раздражает его голос, но, когда сквозь толпу мне удается протиснуться к проему, ведущему в следующее помещение, он уже опять около меня со своим рассказом. Тут, как видите, стол для вскрытий, на нем профессор из страсбургского университета проводил вивисекции, бактериологические опыты, а еще специально приезжал для того, чтобы наблюдать за состоянием заключенных, которые получили в газовой камере различное количество газа, и по этой причине некоторые умирали быстрее, а некоторые медленнее.

Я на открытом воздухе. И признаюсь, что предпочел бы стоять перед печью, чем у стола с пожелтевшими кафельными плитками, на котором, как мне кажется, все еще лежат резиновые перчатки, и вижу холеные руки, которые их снова наденут. Печь, несмотря на свои грубые формы, в любом случае чище, истопник, топящий ее, просто-напросто могильщик. Он может быть туповатым, но вовсе не обязательно при этом и жестоким. При такой укоренившейся склонности к убийству, при таком неуважительном наслаждении чужими мучениями человечеству требуется и соответствующее количество могильщиков; то есть это такая же профессия, как и все другие. Тогда как рука в красной перчатке породила атмосферу злодейства, которая и сейчас еще ощущается над одиноким холодным столом посреди комнаты. И я кружу около барака и спрашиваю себя, чего бы мне хотелось. Я желаю, чтобы время остановилось, чтобы послеполуденные часы не миновали, а длились бы бесконечно; в то же время я осознаю, что течению послеполуденного времени на самом деле ничто не мешает и что еще очень далеко до вечера. Люди находятся внутри барака, так что сейчас вокруг пустынно, ступени справа и слева круто поднимаются к первой террасе и бело-голубому небу. И это меня устраивает, потому что мне не хочется ни разговоров, ни слов, ни людей. Впрочем, я знаю, что сейчас до меня донесутся их приглушенные восклицания, и заранее готовлюсь к неприятию как этих вздохов и кивков, так и спокойного и объективного наблюдения.

Сначала женский голос в толпе спросил: «Qu’est ce que c’est ça?» Мужской голос ответил: «Le four». Затем тот же женский голос сказал: «Les pauvres». Меня окружали фигуры, которые поднимались на цыпочки, чтобы увидеть пепел и размельченные кости в глиняных горшках, мне же все еще казалось непонятным, что кто-то, находясь возле такой огромной печи, может спрашивать, что это; вместе с тем эта легковесность успокаивала меня, поскольку подтверждала истину о безнадежно ленивом ритме пробуждения человеческого сознания. То есть я был в какой-то степени удовлетворен констатацией того, что наш лагерный мир непостижим, хотя не мог сказать, что меня утешило осознание этого. Он сказал: «Печь». А она: «Бедняги». Такие короткие вопросы и такие короткие ответы могли бы быть лапидарными, могли бы быть наполненными концентрированного, невысказанного смысла; а мне ее замечание показалось похожим на причитание женщины, увидевшей кошку под колесом автомобиля. На самом деле я не прав, поскольку ее вопрос перед разинутой пастью железного монстра был просто спасением от замешательства, бегством от страха, как бы металлическая глотка не приблизилась к ней. Я не прав, поскольку не принимаю во внимание того, что для нее и всего этого множества людей зло не является таким близким и обыденным, как для меня. У них нет реального воспоминания о нем. А что, может быть, сейчас и мои шаги так неуверенны именно из-за того, что погребенные в глубине моей души образы слишком редко видятся мне в деталях. Вероятно, мне нужно отдалиться от этого места, чтобы они всколыхнулись во мне, как водоросли в потревоженной воде.

«Константин Михайлов в поддевке, с бесчисленным множеством складок кругом талии, мял в руках свой картуз, стоя у порога комнаты. – Так пойдемте, что ли?.. – предложил он. – С четверть часа уж, наверное, прошло, пока я назад ворочался… Лев Николаевич не долго обедает. Я накинул пальто, и мы вышли из хаты. Волнение невольно охватило меня, когда пошли мы, спускаясь с пригорка к пруду, чтобы, миновав его, снова подняться к усадьбе знаменитого писателя…».

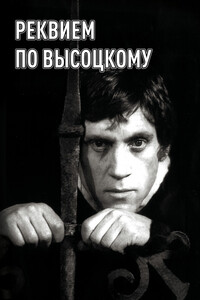

Впервые в истории литературы женщина-поэт и прозаик посвятила книгу мужчине-поэту. Светлана Ермолаева писала ее с 1980 года, со дня кончины Владимира Высоцкого и по сей день, 37 лет ежегодной памяти не только по датам рождения и кончины, но в любой день или ночь. Больше половины жизни она посвятила любимому человеку, ее стихи — реквием скорбной памяти, высокой до небес. Ведь Он — Высоцкий, от слова Высоко, и сей час живет в ее сердце. Сны, где Владимир живой и любящий — нескончаемая поэма мистической любви.

Роман о жизни и борьбе Фридриха Энгельса, одного из основоположников марксизма, соратника и друга Карла Маркса. Электронное издание без иллюстраций.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Жизнь моя, очень подвижная и разнообразная, как благодаря случайностям, так и вследствие врожденного желания постоянно видеть все новое и новое, протекла среди таких различных обстановок и такого множества разнообразных людей, что отрывки из моих воспоминаний могут заинтересовать читателя…».

Творчество Исаака Бабеля притягивает пристальное внимание не одного поколения специалистов. Лаконичные фразы произведений, за которыми стоят часы, а порой и дни титанической работы автора, их эмоциональность и драматизм до сих пор тревожат сердца и умы читателей. В своей уникальной работе исследователь Давид Розенсон рассматривает феномен личности Бабеля и его альтер-эго Лютова. Где заканчивается бабелевский дневник двадцатых годов и начинаются рассказы его персонажа Кирилла Лютова? Автобиографично ли творчество писателя? Как проявляется в его мировоззрении и работах еврейская тема, ее образность и символика? Кроме того, впервые на русском языке здесь представлен и проанализирован материал по следующим темам: как воспринимали Бабеля его современники в Палестине; что писала о нем в 20-х—30-х годах XX века ивритоязычная пресса; какое влияние оказал Исаак Бабель на современную израильскую литературу.