Небесные создания. Как смотреть и понимать балет - [23]

Только потом, из противоречивых первых мемуаров Киркланд «Танцы на моей могиле[20]» мы узнали, каким нестабильным на самом деле было их партнерство, насколько разными они были вне сцены, как ей приходилось анализировать роль и тщательно готовиться к выступлению, чтобы дотянуть до его блестящей техники, которая, казалось, дается ему безо всяких усилий, и как давил он на нее своим мужским доминированием. Это были отношения любви и ненависти, феминизм 1970-х, споткнувшийся о мужской шовинизм. На сцене они оба были технически безупречны, но ее техника была горячей, как огонь, а его – ледяной, как снежные вершины. Это чувствуется даже на видеозаписи. Барышников на сцене летает, он невозмутим и похож на геометрическую схему человека, в то время как сердце Киркланд трепещет подобно колибри в стеклянной клетке ее техники, парит, и мечется, и ждет, когда правящий бог классического балета оделит ее сахарной водой.

Вы наверняка заметили, что, рассказывая об этих трех дуэтах – выступлениях, которые я видела в записи или, если повезло, на сцене, – я даю волю воображению и позволяю себе собственные интерпретации. Все факты, которые мы узнаем о дуэте из мемуаров, документальных фильмов или инсайдерских сплетен, накладываются на наши собственные воспоминания о паре и ее па-де-де (особенно если можно пересмотреть их в записи), поэтому великие дуэты продолжают жить и дышать. В па-де-де великие балетные дуэты становятся бессмертными. И мы не перестаем размышлять о том, что именно мы увидели и что это значит.

Глава четвертая. Чайковский, крестный отец балета

Я помню свой первый балет, хотя прошло уже более пятидесяти лет и все па и жесты танцоров давно стерлись из моей памяти. С отцом, матерью и младшей сестрой Кэрин мы сидели на балконе. Какой это был театр? Какая труппа? Никто не может вспомнить, хотя мама говорит, что это было в Чикагской городской опере. Маме казалось, что мы с Кэрин – мне было восемь, сестре шесть – еще слишком малы, чтобы оценить балет по достоинству, но отец хотел приобщить нас к искусству как можно раньше. Когда я спрашиваю Кэрин, что она помнит о том вечере, та отвечает: «Мы сидели на балконе, сцена была далеко и светилась голубоватым светом. Голубой свет и белое пятно в середине. Наверное, это был луч прожектора».

Я тоже помню, что сцена была далеко, но в моей памяти она светится сиреневым. Сияющий очаг сиреневого света в огромном темном зале. Мы смотрели «Спящую красавицу», и сиреневое сияние наверняка принадлежало фее Сирени – волшебнице, которая смягчает смертельное проклятье уколотого пальца, насланное на Аврору разгневанной колдуньей Карабос. Фея превращает смертный приговор в столетний сон, дарит надежду, как луч света во тьме. Обещание воскрешения, данное феей Сирени, наполняет сцену, как аромат цветущей сирени наполняет воздух весной. Выступление, целиком основанное на движениях физического тела, воспринимается как бестелесное и остается в памяти как свет, цвет, настроение, священнодействие – и в этом чудесное свойство балета.

«Мы видим мир через мистическую призму цвета, и в этом особенность визуального восприятия», – пишет художник-абстракционист Ганс Гофман в своем эссе «Поиск реальности в изобразительном искусстве». Именно «мистическая призма цвета» легла в основу непревзойденных балетов Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро» (1877), «Спящая красавица» (1890) и «Щелкунчик» (1892). Отдавая себе отчет в том, что его творчество – предмет слухового восприятия, а балет (искусство, страстным поклонником которого он являлся) – это царство визуального, Чайковский объединил эти две сферы так, как не удавалось до него еще ни одному композитору. Он сумел нарисовать контур звука так, что тот стал почти видимым и обрел форму и линию, а затем наполнил эти формы и линии сочными красками и текстурой оркестрового звучания. Чайковский первым услышал, увидел, почувствовал и сделал осязаемым то, что прежде являлось в балете нереальным, сюрреалистичным. Он превратил неосязаемое в то, что можно прочувствовать, найти, увидеть. (1)

Короче говоря, балетное искусство без Чайковского представить невозможно, невозможно узнать, что случилось бы с ним, не будь Чайковского, и выжило ли бы оно вообще. «Лебединое озеро» привнесло в балет серьезность, которая никогда раньше не отличала это искусство. «Спящая красавица» изменила судьбы многих артистов, работавших в балете на рубеже XIX–XX веков. А «Щелкунчик», ставший рождественской традицией – балет, на который всегда распроданы билеты, до сих пор держит балетные компании на плаву. Нет в балетном мире другого творца, подобного Чайковскому. Его мечты и страхи, его жизнь, его порывы – все это раз и навсегда изменило балетное искусство. Если вы не преклоняетесь перед Чайковским, вы вряд ли сможете полюбить балет. Давайте начнем с волнующей музыкальной темы из «Лебединого озера», известной каждому – с темы королевы лебедей Одетты – и посмотрим, куда она нас приведет.

Эта мелодия доносится из чащи леса в конце первого акта. Она принадлежит Одетте – принцессе, которую колдун превратил в белого лебедя. Гибкая, как лебединая шея, мелодия повторяется в начале второго акта, когда юный принц Зигфрид, охотясь на лебедей, приближается к озеру с арбалетом. В основе этой темы – повторы, пульсирующая мольба отчаяния. Прислушайтесь к ней. Она вьется и кружится, падает и взмывает вверх, словно пытаясь вырваться за пределы верхнего фа-диеза; так и Одетта извивается и кружится, пытаясь вырваться из оков колдовского проклятья. В этой мелодии, которая совершенно по праву прославилась на весь мир, Чайковский запечатлел и лебедя, и проклятье. Мало того, тему Одетты играет деревянный духовой инструмент – гобой, голос зеленых лесов и влажных камышей. Одинокая песнь гобоя, проплывающая над мягкими переборами арфы, подобными зыби на поверхности воды, переносит нас на берег озера, на границу миров, в призрачную, ускользающую реальность, где человеческое и сверхъестественное сливаются в теле балерины, танцующей партию Одетты.

Кто такие интеллектуалы эпохи Просвещения? Какую роль они сыграли в создании концепции широко распространенной в современном мире, включая Россию, либеральной модели демократии? Какое участие принимали в политической борьбе партий тори и вигов? Почему в своих трудах они обличали коррупцию высокопоставленных чиновников и парламентариев, их некомпетентность и злоупотребление служебным положением, несовершенство избирательной системы? Какие реформы предлагали для оздоровления британского общества? Обо всем этом читатель узнает из серии очерков, посвященных жизни и творчеству литераторов XVIII века Д.

Мир воображаемого присутствует во всех обществах, во все эпохи, но временами, благодаря приписываемым ему свойствам, он приобретает особое звучание. Именно этот своеобразный, играющий неизмеримо важную роль мир воображаемого окружал мужчин и женщин средневекового Запада. Невидимая реальность была для них гораздо более достоверной и осязаемой, нежели та, которую они воспринимали с помощью органов чувств; они жили, погруженные в царство воображения, стремясь постичь внутренний смысл окружающего их мира, в котором, как утверждала Церковь, были зашифрованы адресованные им послания Господа, — разумеется, если только их значение не искажал Сатана. «Долгое» Средневековье, которое, по Жаку Ле Гоффу, соприкасается с нашим временем чуть ли не вплотную, предстанет перед нами многоликим и противоречивым миром чудесного.

Книга антрополога Ольги Дренды посвящена исследованию визуальной повседневности эпохи польской «перестройки». Взяв за основу концепцию хонтологии (hauntology, от haunt – призрак и ontology – онтология), Ольга коллекционирует приметы ушедшего времени, от уличной моды до дизайна кассет из видеопроката, попутно очищая воспоминания своих респондентов как от ностальгического приукрашивания, так и от наслоений более позднего опыта, искажающих первоначальные образы. В основу книги легли интервью, записанные со свидетелями развала ПНР, а также богатый фотоархив, частично воспроизведенный в настоящем издании.

Перед Вами – сборник статей, посвящённых Русскому национальному движению – научное исследование, проведённое учёным, писателем, публицистом, социологом и политологом Александром Никитичем СЕВАСТЬЯНОВЫМ, выдвинувшимся за последние пятнадцать лет на роль главного выразителя и пропагандиста Русской национальной идеи. Для широкого круга читателей. НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ Рекомендовано для факультативного изучения студентам всех гуманитарных вузов Российской Федерации и стран СНГ.

Эти заметки родились из размышлений над романом Леонида Леонова «Дорога на океан». Цель всего этого беглого обзора — продемонстрировать, что роман тридцатых годов приобретает глубину и становится интересным событием мысли, если рассматривать его в верной генеалогической перспективе. Роман Леонова «Дорога на Океан» в свете предпринятого исторического экскурса становится крайне интересной и оригинальной вехой в спорах о путях таксономизации человеческого присутствия средствами русского семиозиса. .

Д.и.н. Владимир Рафаилович Кабо — этнограф и историк первобытного общества, первобытной культуры и религии, специалист по истории и культуре аборигенов Австралии.

Книга Дженнифер Хоманс «История балета. Ангелы Аполлона» – это одна из самых полных энциклопедий по истории мирового балетного искусства, охватывающая период от его истоков до современности. Автор подробно рассказывает о том, как зарождался, менялся и развивался классический танец в ту или иную эпоху, как в нем отражался исторический контекст времени. Дженнифер Хоманс не только известный балетный критик, но и сама в прошлом балерина. «Ангелы Аполлона…» – это взгляд изнутри профессии, в котором сквозит прекрасное знание предмета, исследуемого автором.

Тамара Карсавина была одной из самых известных танцовщиц своего времени. Родилась в Санкт-Петербурге в 1885 году, обучалась в Императорской танцевальной школе, была ведущей солисткой Мариинского театра, работала с Дягилевым с его первых балетных Сезонов. Карсавина стала известна сначала в России, а затем в Париже во времена Belle Époque вместе с Вацлавом Нижинским и другими звездами русского балета, бежала из России от большевистской революции. Соперница Анны Павловой, Карсавина исполнила самые смелые хореографические постановки: прославившая ее «Жар-птица», «Парад», вызвавший скандал… Ее личная жизнь немыслима вне художественной среды, она встречалась с теми, кто прославился в балете, музыке, живописи и литературе – Стравинский, Пикассо, Кокто… Написанная в форме мемуаров, эта художественная, богатая и красочная биография основана на большой работе с документами и глубоком знании русского балета и исполнительского искусства. «За всей красотой, легкостью, совершенством балета кроются часы, дни, годы работы и тренировок без конца и без краю.

Новая книга Илзе Лиепа – балерины, артистки театра и кино, президента благотворительного фонда «Культура – детям», продолжательницы известнейшей династии Лиепа посвящена любимому делу – балету. Книга проиллюстрирована редкими фотографиями из личного архива автора. «Моя книга – это объяснение в любви гениальным артистам и деятелям балетного театра. Того театра, которому я и наша династия Лиепа продолжает служить». Илзе Лиепа.

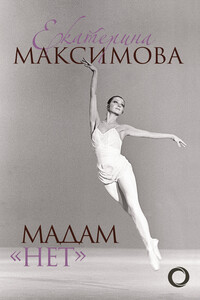

Она – быть может, самая очаровательная из балерин в истории балета. Немногословная и крайне сдержанная, закрытая и недоступная в жизни, на сцене и на экране она казалась воплощением света и радости – легкая, изящная, лучезарная, искрящаяся юмором в комических ролях, но завораживающая глубоким драматизмом в ролях трагических. «Богиня…» – с восхищением шептали у нее за спиной… Она великая русская балерина – Екатерина Максимова! Французы прозвали ее Мадам «Нет» за то, что это слово чаще других звучало из ее уст.