Напоминание - [15]

— Я не только знавал Алексея Платоновича. Я его высоко ценил. Я его любил. Мы познакомились с ним, когда я был молод. Я начинал тогда изыскание совершенно новых методов подхода к разработке исторических…

И — пошел рассказ на полтора часа не о Коржине.

Пошел показ томов своих трудов и пространных статей о себе, из коих видно, как высоко оцениваются эти труды.

Ни прервать, ни прорваться сквозь этот поток.

А там — пришла машина, пора на совещание. И опять раздвигаются губы на два миллиметра и:

— До свидания! Всемерно приветствую интерес к этому замечательному человеку, буду рад держать в руках книгу о нем.

Ташкентские студенты рассказывали, как этот академик произносил речь у гроба другого академика. Началась речь с того, какой тесной дружбой и тесной работой он был связан с ныне усопшим. И как он делился с ныне усопшим своими идеями и своими открытиями.

Он напомнил пришедшим на панихиду, в том числе вдове и детям усопшего, какой ценности были открытия и какая точность предвидения была в тех идеях, которыми он делился. Так пространно, так панихидно возвышающе он говорил о своих заслугах, что кто-то отчетливым, до многих долетевшим шепотом спросил:

— Простите, а кого из них мы сегодня хороним?

Вот что иногда находишь там, где ищешь след, казалось бы, такой надежный, солидный, академически добротный след…

Но бывает и так. С грустным внутренним смешком от неудачи, надеясь только на пищу телесную, заходишь в один из ташкентских продуктовых магазинов, бредешь вдоль прилавков и вдруг замечаешь, что все двери уже закрываются, и спешишь к ближайшей, которую запирает молоденькая узбечка в белой накрахмаленной шапочке, и просишь:

— Выпустите меня, пожалуйста.

Девушка вдруг игриво спрашивает:

— Зачем выпустить? — и смуглой рукой прикрывает замок. — Пообедать с нами разве не хотите?

— Спасибо.

— Зачем «спасибо» до обеда? — Она отпирает дверь и смеется, просто так, от избытка радости в организме.

Медлишь. Чем черт не шутит, спрошу:

— Скажите, у вас есть дедушка?

— Один, совсем хороший, умер. Один есть. А что?

— Вы никогда не слышали, чтобы он вспоминал о хирурге Коржине?

— У него ничего не болит, зачем ему вспоминать о хирурге?

На лице девушки недоумение и любопытство, и тут же ее осеняет:

— О-яй! Если это тот, про него знает Майсара.

Девушка бежит за прилавок, кричит куда-то за перегородку, в дебри магазина:

— Выйди, Майсара!

Слышится недовольное:

— Срочно вино надо? Зачем впустила?

— Не надо вино, надо сказать!

Выходит продавщица, такая же молодая, но уж так хороша, что улыбок не расточает.

— Вот им скажи, Майсара. Тот, про кого твой дедушка объяснял нашему Хамиду, как его фамилия?

— Когда объяснял?

— Ну на праздник, седьмой ноября, когда смеялись.

— А-а, знаю про кого.

— Ну-ну, как зовут, как была фамилия?

— Дедушка говорит: имя было Хирурик, и фамилия была Хирурик.

— Я вас прошу, Майсара… Познакомьте меня с вашим дедушкой. Он не слишком слаб, не откажется?

— Дедушка слаб? — удивляется Майсара. — Это у меня от невроза голова болит. У него голова не болит, нет невроза. Зачем он откажется? У нас от гостей не отказываются. У нас гостей уважают.

На другой день — плодоносный двор. Чистая, твердая земля. Нигде ни соринки, ни крошки. Посреди двора — виноградный навес. Висят кисти крупного, дымчато-розовеющего винограда живописной и ощутимой сладоети.

Под навесом — резной старинный столик. По одну его сторону — топчан, покрытый старым текинским ковром, по другую — два кресла последней моды.

В кресле — дедушка Майсары. Он поднимается, идет навстречу… Черно-белая узбекская тюбетейка кажется приросшей к голой голове без малейшего намека на прежнюю линию волос. Лоб?.. Как теперь определить, большой он или маленький? Глаза, вероятно темно-карие, выцвели до желтизны. Над ними свисают длинные белые волоски бровей. Такие же белые усы и клинышек бороды. Стеганый полосатый халат прячет сухое, стойкое тело дедушки. Он весь — как изюмина, по которой догадайся, пойми, какой была виноградина… Но эта изюмина смотрит и, кажется, видит тебя насквозь.

Подходя, дедушка Майсары разводит руки, словно распахивает гостю ворота своего дома, затем, скрещивая, прикладывает руки к сердцу:

— Салям, здравствуйте! — и, как бы обнимая, но не прикасаясь, ведет к модному креслу, усаживает и садится в то, с какого поднялся.

У Майсары выходной день. Она подходит к навесу в шелковом пестром платье. Вместо вчерашней прически башней — две косы до колен. Она уже несет дастархан, сине-белый узорный чайник и две пиалы. Третьей, для себя, — нет.

Гибко-осторожные руки… Через поколения передалась им пластика гаремных чар и гаремная боязнь шума.

Такими точными движениями, что позавидуешь, так бесшумно, что не слышно, как фарфоровый чайник или ваза коснулись стола, расставляетсяугощение: синий крупный кишмиш, персики, грецкие орехи, очищенные от кожуры и нетронуто целые. Каждый — два сросшихся полушария извилистого мозга.

На слова о том, что, когда у нас в Ленинграде чистят грецкие орехи, они почему-то целыми не получаются, дедушка согласно кивает головой.

Майсара украдкой советует:

— Вы ему громче. Не услышит — всегда соглашается.

Книга рассказывает об увлекательном путешествии группы детей из ленинградского детского сада к морю и их приключениях там.

Рассказ Александра и Энны Аленник «Однажды перед каникулами…» был опубликован в журнале «Костер» № 5 в 1947 году.

Это повесть о наших современниках, о притягательной силе творчества, о трудном и прекрасном пути того, кто создаёт новое, чтобы лучше жилось людям. Всё здесь проходит через жизнь двух друзей — Маринки и Лёвы, делает их болельщиками и верными стражами усилий и поисков Ивана Журавленко — талантливого изобретателя, — заставляет их думать и действовать. И не только их.Помощниками Ивана Журавленко оказываемся все мы. Отсюда и название книги. Ведь есть такие характеры и такие дела, — никого не оставят они равнодушными, особенно ребят.

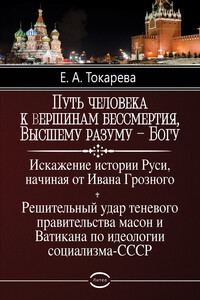

Прошло 10 лет после гибели автора этой книги Токаревой Елены Алексеевны. Настала пора публикации данной работы, хотя свои мысли она озвучивала и при жизни, за что и поплатилась своей жизнью. Помни это читатель и знай, что Слово великая сила, которая угодна не каждому, особенно власти. Книга посвящена многим событиям, происходящим в ХХ в., включая историческое прошлое со времён Ивана Грозного. Особенность данной работы заключается в перекличке столетий. Идеология социализма, равноправия и справедливости для всех народов СССР являлась примером для подражания всему человечеству с развитием усовершенствования этой идеологии, но, увы.

Установленный в России начиная с 1991 года господином Ельциным единоличный режим правления страной, лишивший граждан основных экономических, а также социальных прав и свобод, приобрел черты, характерные для организованного преступного сообщества.Причины этого явления и его последствия можно понять, проследив на страницах романа «Выбор» историю простых граждан нашей страны на отрезке времени с 1989-го по 1996 год.Воспитанные советским режимом в духе коллективизма граждане и в мыслях не допускали, что средства массовой информации, подконтрольные государству, могут бесстыдно лгать.В таких условиях простому человеку надлежало сделать свой выбор: остаться приверженным идеалам добра и справедливости или пополнить новоявленную стаю, где «человек человеку – волк».

Как и в первой книге трилогии «Предназначение», авторская, личная интонация придаёт историческому по существу повествованию характер душевной исповеди. Эффект переноса читателя в описываемую эпоху разителен, впечатляющ – пятидесятые годы, неизвестные нынешнему поколению, становятся близкими, понятными, важными в осознании протяжённого во времени понятия Родина. Поэтические включения в прозаический текст и в целом поэтическая структура книги «На дороге стоит – дороги спрашивает» воспринимаеются как яркая характеристическая черта пятидесятых годов, в которых себя в полной мере делами, свершениями, проявили как физики, так и лирики.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Повести и рассказы молодого петербургского писателя Антона Задорожного, вошедшие в эту книгу, раскрывают современное состояние готической прозы в авторском понимании этого жанра. Произведения написаны в период с 2011 по 2014 год на стыке психологического реализма, мистики и постмодерна и затрагивают социально заостренные темы.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.