Национализм - [4]

Пожалуй, одним из самых известных проектов SSRC было создание теории модернизации в конце 1950-х годов. В России и сопредельных государствах эта теория воспринимается бестелесно, как некая абстрактно самостоятельная идея об устройстве человечества. На самом деле у теории модернизации были конкретные авторы — социологи Эдвард Шилз и Алекс Инкелесс, политолог и политик Уолт Ростоу и еще около десятка других ученых, которые объединились в Комитет SSRC по сравнительной политологии. Безусловно, это была политически направленная программа исследований, которая отвечала тогда крайне актуальной для США задаче борьбы с советским влиянием в третьем мире. Калхун не только признал это — он создал группу по научной истории самого SSRC. Главная задача ее — рефлективно и добросовестно показать механизмы формирования направлений в общественных науках.

В России еще куда менее известно, что теория модернизации (как, кстати, и тоталитаризма) еще в начале 1970-х годов подверглась настолько уничтожающей критике среди поднимавшегося тогда поколения американских ученых, что ее базовые конценпции просто перестали упоминать. Как-то неловко сделалось; неожиданное возрождение произошло только в начале 1990-х, после распада советского блока. Согласно Бурдье, символический капитал, ассоциированный с этими некогда официальными теориями, сделался в результате критического восстания негативным.

Заодно пострадала и репутация SSRC. Вместо отвергнутых теорий, отвечавших идеологической ортодоксии пятидесятых, возникли совершенно новые направления, которые, по выражению Рэндалла Коллинза, ознаменовали прорыв в «золотой век исторической макросоциологии». Это прежде всего теории государственной власти и исторической демократизации Чарльза Тилли, которые в первую очередь были направлены против телеологической концепции Хантингтона; исследование Теды Скочпол о причинах революций, которое положило начало преодолению как классических либеральных, так и марксистско-ленинских формационно-классовых теорий революции; наконец, это миросистемный анализ Иммануила Валлерстайна.

Сегодня Крэйг Калхун, придя к руководству SSRC, нацеливает Совет на более критичные исследования глобализации и возможностей демократии в мире, где избираемые правительства национальных государств все более уступают власти транснациональных корпораций, которые, возможно, эффективные рыночные игроки, но никак не демократические структуры. Национальные чувства всегда были неоднозначным фактором современной политики и культуры, но в условиях мощной рыночной глобализации национальная принадлежность может оказаться и якорем надежды, и камнем на шее.

Вместе с тем именно в исследованиях национализма за последние двадцать лет были совершены интереснейшие теоретически прорывы, которые очень многое могут дать для понимания принципов социальной организации культуры и коллективного поведения. Нет ничего случайного, что после работ о Пьере Бурдье, Ханне Арендт и Юргене Хабермасе, после анализа состояния дел в критической теории или событий в Китае и Эритрее, наряду со своей ныне основной работой в теории космополитичности и демократии Крэйг Калхун взялся суммировать достижения теорий нации, идентичности и национализма. Разобраться всего на ста с чем-то страничках, в чем там дело с этими новыми объяснениями национализма, — настоящий подарок, да еще с личным знаком качества Крэйга Калхуна. Не так ли?

Георгий Дерлугьян

Профессор Университета Нордвестерн, Чикаго

Национализм

Благодарности

Во время очередной годовщины уничтожения Герники в 1993 году после конференции в Наваррском университете мне довелось побывать в Стране басков. В газетах тогда печатались снимки, навевавшие мрачные воспоминания, и описания новых разрушений и случаев применения террора против гражданских жителей, на этот раз в Сараево. Такие совпадения наталкивают на определенные размышления, и я уверен, что возможность обсудить такое повторение националистического насилия со сведущими спутниками способствовала моему пониманию этого феномена больше, чем мой доклад о национализме и социальных изменениях помог разобраться в нем кому бы то ни было на предшествующей конференции. За годы работы накапливается много таких долгов.

Я начал всерьез размышлять о национализме после пребывания и изучения истории Югославии, Китая и Норвегии. Я многим обязан ученым и не им одним в этих странах. Не так давно я с пользой провел время в Эритрее, преподавая в Асмарском университете; я получил возможность принять участие в ряде впечатляющих совещаний Конституционной комиссии и обсудить ход борьбы за национальную автономию и проект строительства новой нации с ветеранами освободительных фронтов, учеными и самыми разными людьми. Моя жена Памела ДеЛарги познакомила меня с Эритреей и оставалась моим самым важным собеседником.

Мои представления о национализме заметно расширились за время моей работы в Университете Северной Каролины. Участники Программы по социальной теории и кросс-культурным исследованиям прекрасно владели искусством конструктивной критики. Совместное чтение курса о национализме с Ллойдом Крамером оказалось необычайно полезным и приятным. Многие студенты также были важными учителями, особенно Стивен Пфафф. Карен Олбрайт искусно подготовила указатель. Моя работа (и работа коллег) в качестве директора университетского центра международных исследований оказала важное стимулирующее воздействие. То же можно сказать и о приглашениях выступить о национализме в других местах. Эдвард Тириакьян не раз приглашал меня на свой семинар в Дьюкском университете. Обсуждение после моих Россовских лекций в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и моих Бриджесовских лекций и семинаров в Вашингтонском университете было особенно ценным и позволило выявить недостатки ранних формулировок. При работе над книгой чрезвычайно полезной оказалась критика в ходе семинаров в Стокгольмском университете, Университете Упсалы, Гетенбергском университете, Лундском университете, Университете Осло, шведской Коллегии по углубленному изучению социальных наук, Университете Торонто, Университете Джорджа Мейсона, Нью-Йоркском университете, Калифорнийском университете в Беркли, Северо-западном университете, Университете Ратджерса, Университете Кандидо Мендеса и Центре транскультурных исследований, а также в Наваррском университете.

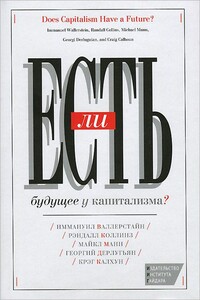

Конец капитализма был главным ожиданием ХХ века со всех сторон, от социалистов до консерваторов. Кто ожидал, что в 1989 г. внезапно придет конец коммунизму, а капитализм триумфально вступит в эру глобализации? Капитализм всегда как-то выходил из кризисов, и ему нет мыслимой замены. Но это лишь эмпирическое обобщение без всяких теоретических механизмов. Если пали все великие властные образования прошлого, даже Рим, то почему капитализм не падет никогда? Французская революция, Первая мировая, распад СССР стали возможны именно потому, что их не ожидали.Пять исторических социологов излагают свои пять теорий, объясняющих, отчего может рухнуть капитализм (Валлерстайн и Коллинз), как и почему капитализм может сохраниться (Манн и Калхун), откуда взялись коммунистические режимы в России и Китае и почему они окончились столь по-разному (Дерлугьян).

Небольшая книга об освобождении Донецкой области от немецко-фашистских захватчиков. О наступательной операции войск Юго-Западного и Южного фронтов, о прорыве Миус-фронта.

В Новгородских писцовых книгах 1498 г. впервые упоминается деревня Струги, которая дала название административному центру Струго-Красненского района Псковской области — посёлку городского типа Струги Красные. В то время существовала и деревня Холохино. В середине XIX в. основана железнодорожная станция Белая. В книге рассказывается об истории этих населённых пунктов от эпохи средневековья до нашего времени. Данное издание будет познавательно всем интересующимся историей родного края.

У каждого из нас есть пожилые родственники или знакомые, которые могут многое рассказать о прожитой жизни. И, наверное, некоторые из них иногда это делают. Но, к сожалению, лишь очень редко люди оставляют в письменной форме свои воспоминания о виденном и пережитом, безвозвратно уходящем в прошлое. Большинство носителей исторической информации в силу разнообразных обстоятельств даже и не пытается этого делать. Мы же зачастую просто забываем и не успеваем их об этом попросить.

Клиффорд Фауст, профессор университета Северной Каролины, всесторонне освещает историю установления торговых и дипломатических отношений двух великих империй после подписания Кяхтинского договора. Автор рассказывает, как действовали государственные монополии, какие товары считались стратегическими и как разрешение частной торговли повлияло на развитие Восточной Сибири и экономику государства в целом. Профессор Фауст отмечает, что русские торговцы обладали не только дальновидностью и деловой смёткой, но и знали особый подход, учитывающий национальные черты характера восточного человека, что, в необычайно сложных условиях ведения дел, позволяло неизменно получать прибыль и поддерживать дипломатические отношения как с коренным населением приграничья, так и с официальными властями Поднебесной.

Эта книга — первое в мировой науке монографическое исследование истории Астраханского ханства (1502–1556) — одного из государств, образовавшихся вследствие распада Золотой Орды. В результате всестороннего анализа русских, восточных (арабских, тюркских, персидских) и западных источников обоснована дата образования ханства, предложена хронология правления астраханских ханов. Особое внимание уделено истории взаимоотношений Астраханского ханства с Московским государством и Османской империей, рассказано о культуре ханства, экономике и социальном строе.

Яркой вспышкой кометы оказывается 1918 год для дальнейшей истории человечества. Одиннадцатое ноября 1918 года — не только последний день мировой войны, швырнувшей в пропасть весь старый порядок. Этот день — воплощение зародившихся надежд на лучшую жизнь. Вспыхнули новые возможности и новые мечты, и, подобно хвосту кометы, тянется за ними вереница картин и лиц. В книге известного немецкого историка Даниэля Шёнпфлуга (род. 1969) этот уникальный исторический момент воплощается в череде реальных судеб: Вирджиния Вулф, Гарри С.