Национализм - [2]

Он много времени жил в разных странах мира: Норвегии, Бразилии, Судане. Весной 1989 г. Крэйг Калхун преподавал в Пекине, куда только недавно начали пускать американцев, и оказался близким очевидцем студенческого восстания на площади Тяньанмынь. Нескольких студентов Калхун тогда срочно вывез из Китая на учебу в Америку, пользуясь тем, что уже был директором международной программы и вскоре стал деканом Университета Северной Каролины в Чапел Хилле. Книга «Ни боги, ни императоры», написанная по следам пекинских событий, стала интеллектуальным бестселлером и переведена на восемь языков. К тому времени он уже написал другое эмпирически насыщенное исследование — о войне в Эритрее, которую Крэйг Калхун также видел и испытал непосредственно, как и его эритрейская приемная дочь. Кабинетным ученым его никак не назовешь.

И в то же время Калхунова энергия и повествовательный талант мощно проявляются в серии книг и едва ли не в сотне статей о наиболее интересных для него теоретиках: Ханне Арендт, Юргене Хабермасе, Тэйлоре, Э. П. Томсоне, Роберте Мертоне, Артуре Стинчкоме, Герхарде Ленски (это старший коллега Калхуна по Университету Северной Каролины), но более всего Пьере Бурдье. Эту сторону интересов Крэйга Калхуна надо пояснить особо.

Популяризация (открыто либо исподволь) нередко считается низшей формой интеллектуального производства. На Западе престиж в первую очередь достается маститым теоретикам, за которыми следуют дотошные, вооруженные количественными методами эмпирики. Популяризация же слывет в академической среде делом вторичным, писанием для профанов. Это, настаивает Калхун, кардинальное заблуждение. Хуже того: академическая элитарность может обернуться даже смертельной ошибкой в современных условиях рыночных требований к науке и общемировой тенденции к понижению престижа интеллектуальных занятий[1].

У высококачественной научной популяризации, чем, собственно, и является книга, которая оказалась у вас в руках, есть как минимум две важнейшие функции. Во-первых, университет в современных условиях массового образования превратился в центральную платформу гражданского общества. Демократия не есть абстрактная ценность. (Тут, конечно, Крэйг Калхун внутренне спорит со своим предком-реакционером.) Демократия в новом философско-социологическом понимании есть процесс коммуникативного действия, в котором должны вырабатываться решения по управлению современным обществом. Здесь находятся основные силы и механизмы контроля над другой важнейшей структурой современного общества — бюрократией. Без постоянного обсуждения, т. е. коммуникативного действия, властных решений демократия становится формальностью и сводится к периодической легитимации бюрократической власти на выборах. На этой идее, которую с конца 1960-х годов разрабатывал прежде всего Хабермас, сходятся сегодня все крупные теоретики демократии. Коммуникативное же действие предполагает хорошо информированных и наученных рассуждать граждан. Поэтому социальная наука без передаточного механизма популяризации, а также без регулярной подзарядки эмоциональной энергией извне, от массовой образованной аудитории, не просто не выполняет своей главной общественной функции.

Без умной, корректной и регулярной популяризации своих последних достижений и дебатов социальная наука начинает замыкаться в себе и вырождаться в схоластику. Чтобы понять, как социальные науки могут ходить кругами, даже если всякий раз с новым словесно-методологическим оформлением, достаточно полистать американские журналы из обязательного списка профессионального «мейнстрима» (American Historical Review, American Sociological Review, American Political Science Review), где происходит инфляция количества сносок (особенно у историков), утяжеление математического аппарата (тут политологи и социологи пытаются угнаться за экономистами) либо серьезное помутнение языка, которым часто отмечен анализ культур и текстов.

Из этого вытекает вторая функция популяризации высокого уровня — поддержание внутриакадемической коммуникации. Имеются в виду прежде всего систематизация и распространение знания среди самих профессионалов. Откуда вообще ученые узнают о том, что происходит в областях знания вне фокуса их узкопрофессиональных интересов? Да и возможно ли генерирование новых, прорывных идей — то, что поэтически называется озарениями — вне более широкого и как будто необязательного круга чтения? Для жестко профессионализированного мира американской науки, практически устроенного как иерархические ремесленные гильдии политологов, социологов, историков и т. д. (ведь поиск рабочих мест и карьерный рост прямо обусловлены принадлежностью и признанием внутри своей гильдии), междисциплинарный, как и международный, обмен информацией остается одной из главных проблем. О ней постоянно говорят, устраивают конференции и представительные междисциплинарные сборники, которые, однако, при получении конечного продукта вызывают в памяти крыловскую басню про лебедя, рака да щуку. Это, впрочем, вовсе не означает, что никому ничего не удается сделать.

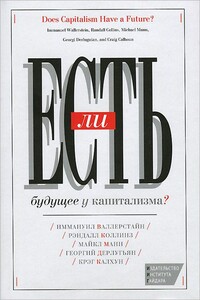

Конец капитализма был главным ожиданием ХХ века со всех сторон, от социалистов до консерваторов. Кто ожидал, что в 1989 г. внезапно придет конец коммунизму, а капитализм триумфально вступит в эру глобализации? Капитализм всегда как-то выходил из кризисов, и ему нет мыслимой замены. Но это лишь эмпирическое обобщение без всяких теоретических механизмов. Если пали все великие властные образования прошлого, даже Рим, то почему капитализм не падет никогда? Французская революция, Первая мировая, распад СССР стали возможны именно потому, что их не ожидали.Пять исторических социологов излагают свои пять теорий, объясняющих, отчего может рухнуть капитализм (Валлерстайн и Коллинз), как и почему капитализм может сохраниться (Манн и Калхун), откуда взялись коммунистические режимы в России и Китае и почему они окончились столь по-разному (Дерлугьян).

Данная работа представляет первое издание истории человечества на основе научного понимания истории, которое было запрещено в СССР Сталиным. Были запрещены 40 тысяч работ, созданных диалектическим методом. Без этих работ становятся в разряд запрещенных и все работы Маркса, Энгельса, Ленина, весь марксизм-ленинизм, как основа научного понимания истории. В предоставленной читателю работе автор в течение 27 лет старался собрать в единую естественную систему все работы разработанные единственно правильным научным, диалектическим методом.

Данная работа представляет первое издание истории человечества на основе научного понимания истории, которое было запрещено в СССР Сталиным. Были запрещены 40 тысяч работ, созданных диалектическим методом. Без этих работ становятся в разряд запрещенных и все работы Маркса, Энгельса, Ленина, весь марксизм-ленинизм, как основа научного понимания истории. В предоставленной читателю работе автор в течение 27 лет старался собрать в единую естественную систему все работы разработанные единственно правильным научным, диалектическим методом.

"3 феврале — марте 1919 года комиссия сената США слушала людей, вернувшихся из революционной России. Для оправдания интервенции нужно было собрать доказательства, что власть в России узурпирована кучкой преступников, безнравственных и корыстных людей, подчинивших себе народ с помощью «агитаторов из Ист-Сайда» и германских офицеров." Статья из журнала Энергия, экология 1990 № 11.

Очерк истории крестьянской войны XVII в. в Китае. В книге рассказывается о Китае в конце правления династии Мин, причинах развития повстанческих движений, ходе и итогах восстания.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга, написанная археологом А. Д. Грачем, рассказывает о том, что лежит в земле, по которой ходят ленинградцы, о вещественных памятниках жизни населения нашего города в первые десятилетия его существования. Книги об этом никогда еще не было напечатано. Твердо установилось представление, что археологические раскопки выявляют памятники седой старины. А оказывается и за два с половиной столетия под проспектами и улицами, по которым бегут автобусы и трамваи, под дворами и скверами, где играют дети, накопились ценные археологические материалы.