Национализм - [3]

Крэйга Калхуна никак не обвинить в маргинальном радикализме. Декан одного из ведущих университетов едва в 37 лет, президент Совета по исследованиям в социальных науках в 46, специальные выпуски журналов, посвященные его научным работам… Придется признать, что наряду с потоком массового, ремесленного производства американской науки все же встречаются и такие личности, как Калхун. Более того: их усилия не пропадают втуне, а, напротив, порой дают результат, который и составляет тот самый мировой уровень. Возможно, динамическое напряжение между рутиной профессионального существования и периодическими прорывами на том или ином направлении следует рассматривать как вполне ожидаемую реалию современной массовой науки. Только не следует забывать, что прорывы сами собой не возникают: они организуются и развиваются по логике любой реформы или революции. Научное производство есть по сути политическая борьба между интеллектуальными движениями протеста (инновация всегда есть протест против сущего) и держателями устоев, которые контролируют основные институты и ресурсы научного поля (хотя и не всегда и не целиком: успешные реформаторы вроде Калхуна все-таки возможны в конкурентном мире американской науки). Популяризация в таком случае должна рассматриваться как орудие мобилизации сил и их воодушевления. Собственно, это и делает Калхун в серии своих книжек-обобщений: собирает воедино и доходчиво излагает передовые или недостаточно понятые идеи, с тем чтобы создать, затвердить достигнутый рубеж, собрать силы и наметить следующие цели. Так организуется современная наука.

Скажем, всемирная знаменитость Пьера Бурдье в немалой степени стала результатом выхода французского социолога на самое крупное и емкое интеллектуальное поле современного мира, которым после 1945 г. стал архипелаг американских университетов. Одним из моторов продвижения идей Бурдье был Крэйг Калхун, который вместе с социальным историком Мойше Постоном, ныне известнейшим профессором Чикагского университета, еще в 1982 г. создали неформальную группу молодых единомышленников.

Тогда их поддержал состоятельный чикагский адвокат и риэлтор Барни Вайссбурд, некогда сам причастный к науке: в качестве военнослужащего в 1941–1945 годах он участвовал в Манхэттенском проекте и даже непосредственно в открытии одного из трансурановых элементов. Годы спустя, разбогатевший Барни Вайссбурд занял почетное место в Попечительском совете Чикагского университета и, уже отойдя от бизнеса, обратился к планированию науки. Поскольку в России сегодня слово «спонсор» употребляется без разбора, а английская аббревиатура «пиар» приобрела звучание едва не демоническое, надо также пояснить роль миллионера Вайссбурда.

Славу Пьеру Бурдье покупать было бы просто бессмысленно. Интеллектуальное поле обладает собственными внутренними механизмами оценки, которые, как показал еще в 1930-х годах Роберт Мертон, не поддаются прямому денежному воздействию. Престиж завоевывается только признанием независимых профессионалов. Однако для этого работы должны быть введены в научный оборот. Молодые Калхун и Постон смогли убедить Барни Вайссбурда в потенциальном воздействии теоретических идей Бурдье на американскую социологию, в которой господствовала статистическая эмпирика. Спонсорство выразилось в том, что Фонд Вайссбурда откупил Калхуна и Постона на один год от повседневной преподавательской нагрузки, дал деньги на проведение регулярных семинаров с приглашением единомышленников из других университетов, а впоследствии и самого Бурдье на годичное преподавание аспирантского курса в Чикаго. Взлет мысли, возможно, и остается делом одиночным, но широкие прорывы и создание школ в современной науке все-таки организуются и требуют тылового обеспечения. Это так же справедливо касательно преимущественно вербального обществоведения, как и капиталоемкой атомной физики.

Мы, наконец, подошли к характеристике позиции Крэйга Калхуна в интеллектуальном поле. Он — именно тот, кого в советской академии пышно именовали «видный организатор науки». Но в отличие от отечественного научного генералитета, позиционная власть которого к концу брежневской эпохи стала восприниматься сугубо саркастически, Калхун остается очень активным ученым и действующим преподавателем. Он руководит Советом по исследованиям в общественных науках, более известным по первым буквам английского названия как Эс-Эс-Ар-Си (SSRC — Social Science Research Council), — организацией неправительственной и при этом исключительно влиятельной, и это надо пояснить, поскольку аналогов в отечественном обиходе пока не существует.

SSRC был создан в 1923 г. на деньги частных бизнес-фондов. Первыми меценатами было семейство Рокфеллеров, к которым присоединились фонды Форда, Карнеги и впоследствии семейство миллиардеров МакАртуров. Совет служит передаточным звеном между спонсорами (если хотите, оптовыми поставщиками ресурсов) и отдельными исследователями, которых по аналогии можно назвать розничными получателями. Задача Совета — придумывать новые направления в исследованиях, в чем очень большую роль играют президент и организуемые им концептуальные конференции. Для дальнейшего исполнения существует постоянно меняющийся аппарат. Сегодня это около восьмидесяти человек преимущественно научной молодежи: студенты-стажеры на технических должностях и недавно защитившиеся доктора, которые руководят отдельными направлениями. После нескольких лет работы в SSRC они, как правило, двигаются куда-то дальше в университетской системе. Основная организационная работа заключается в подготовке различных конференций по исследовательским проектам и проведении ежегодных конкурсов на исследовательские гранты для ученых и аспирантские стипендии. Заявки, которые должны так или иначе соответствовать предлагаемой общей тематике, оценивают соответствующие экспертные комиссии на общественных началах: это престижно, поскольку означает признание внутри профессиональной среды. Так формируется научная политика.

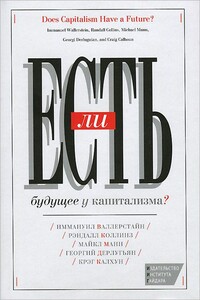

Конец капитализма был главным ожиданием ХХ века со всех сторон, от социалистов до консерваторов. Кто ожидал, что в 1989 г. внезапно придет конец коммунизму, а капитализм триумфально вступит в эру глобализации? Капитализм всегда как-то выходил из кризисов, и ему нет мыслимой замены. Но это лишь эмпирическое обобщение без всяких теоретических механизмов. Если пали все великие властные образования прошлого, даже Рим, то почему капитализм не падет никогда? Французская революция, Первая мировая, распад СССР стали возможны именно потому, что их не ожидали.Пять исторических социологов излагают свои пять теорий, объясняющих, отчего может рухнуть капитализм (Валлерстайн и Коллинз), как и почему капитализм может сохраниться (Манн и Калхун), откуда взялись коммунистические режимы в России и Китае и почему они окончились столь по-разному (Дерлугьян).

Данная работа представляет первое издание истории человечества на основе научного понимания истории, которое было запрещено в СССР Сталиным. Были запрещены 40 тысяч работ, созданных диалектическим методом. Без этих работ становятся в разряд запрещенных и все работы Маркса, Энгельса, Ленина, весь марксизм-ленинизм, как основа научного понимания истории. В предоставленной читателю работе автор в течение 27 лет старался собрать в единую естественную систему все работы разработанные единственно правильным научным, диалектическим методом.

"3 феврале — марте 1919 года комиссия сената США слушала людей, вернувшихся из революционной России. Для оправдания интервенции нужно было собрать доказательства, что власть в России узурпирована кучкой преступников, безнравственных и корыстных людей, подчинивших себе народ с помощью «агитаторов из Ист-Сайда» и германских офицеров." Статья из журнала Энергия, экология 1990 № 11.

Очерк истории крестьянской войны XVII в. в Китае. В книге рассказывается о Китае в конце правления династии Мин, причинах развития повстанческих движений, ходе и итогах восстания.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В основе книги лежит историко-культурная концепция, суть которой – рассмотрение истории абхазов, коренного населения Абхазии не изолированно, а в тесном взаимодействии с другими соседними народами и древними цивилизациями. Здесь всегда хорошо прослеживалось биение пульса мировой политики, а сама страна не раз становилась ареной военных действий и политико-дипломатических хитросплетений между великими державами древности и средневековья, нового и новейшего времени. За последние годы были выявлены новые археологические материалы, архивные документы, письменные источники, позволившие объективнее рассмотреть многие исторические события.

Книга, написанная археологом А. Д. Грачем, рассказывает о том, что лежит в земле, по которой ходят ленинградцы, о вещественных памятниках жизни населения нашего города в первые десятилетия его существования. Книги об этом никогда еще не было напечатано. Твердо установилось представление, что археологические раскопки выявляют памятники седой старины. А оказывается и за два с половиной столетия под проспектами и улицами, по которым бегут автобусы и трамваи, под дворами и скверами, где играют дети, накопились ценные археологические материалы.