На чужой земле - [6]

Фабиан молча шагает рядом с Генстым, поднимает шляпу всякий раз, когда навстречу попадается молодой семинарист и здоровается со своим профессором в пыльной сутане, и широко улыбается.

Вдруг что-то привлекло его внимание.

В углу площади, где начинается бегущий под гору переулок, стоит русая, гладко причесанная девка, не давая пройти двум молодым резникам в облепленной куриными перьями одежде. Они пытаются бежать назад, к мясным лавкам, но им преграждает путь здоровенный детина и гонит прямо в девкины объятия. Фабиан тянет Генстого за рукав, показывает пальцем и подмигивает:

— Эй, профессор, смотри…

Но ксендз отворачивается и ускоряет шаг. Останавливается у ворот в каменной ограде и звонит в колокольчик. Фабиан отгоняет увязавшихся за Пуделем собак и входит в просторный, тихий двор.

В профессорской келье прохладно и тихо, так тихо, будто бушующий мир за ее стенами вдруг перестал существовать. От занавесок веет странной холодной белизной. На стенах обои с узором из золотых листьев, между оконными рамами стоят человечки из ваты и лежит желтый песок, такой же чистый, как в начале зимы, когда его туда насыпали.

Лицо Фабиана отражается в гранях наполненных стаканов, через стекло ликер бросает на свежую скатерть золотистые лучи. Фабиан наблюдает за ними и слушает Генстого, а тот наставляет:

— Неправильно пьешь, Фабианку… Бенедиктин любит, чтобы его подержали во рту, языком по небу растерли, вот так… А потом медовым пряником закусить…

Когда служанка убирает пустую бутылку и откупоривает вторую, тщательно протерев салфеткой пыльное горлышко, Генстый уже вещает профессорским тоном, как перед семинаристами.

— Фабиане, — вздыхает он, — я опасаюсь за твою судьбу…

Он не может понять, к какой общине приписан Фабиан, какому «миру» принадлежит, и уже давно хочет об этом спросить. Иногда ему кажется, что Фабиан перешел к этим, к евангелистам. А в другой раз он думает, что если Фабиан крещен, то, наоборот, в католичество. Конечно, в католичество, ведь священник считает Фабиана человеком с фантазией, а у кого есть фантазия, тот ни за что не примкнет к этим сухим, упрямым ослам. Но иногда ему приходит в голову, что Фабиан никуда не переходил, а остался с «лапсердаками». Он всегда выкручивается, когда ксендз пытается вытянуть из него правду.

— Сын мой, — говорит священник, подняв два пальца, — сын мой, у собаки есть будка, у птицы гнездо, а у человека, царя зверей, должен быть… Как это там написано…

Фабиан достает из внутреннего кармана пачку непристойных картинок, где в разных позах изображены монахи с монашками, и сует Генстому под нос:

— Не знаешь, какой это век?..

Генстый заливается краской. Глаза блестят, нижняя губа дрожит:

— Фабиане… Фа…би…

Фабиан тасует открытки и находит репродукцию картины маслом:

— Глянь-ка, дружище, какая красота. Итальянская школа…

4

В воскресенье утром Фабиан завивает волосы, подкручивает усы, а потом до полудня ходит с повязками на голове и под носом.

По воскресеньям приходят гости, и Фабиан прибирает в доме. Сперва он наводит порядок в аквариуме: насыпает свежего песку, устилает дно свежей травой. Любуется проворно скользящими в воде золотыми рыбками, бросает взгляд на змею, что свернулась кольцами в стеклянной банке. Потом собирает по всем комнатам кроликов и морских свинок. Их всех нужно внимательно осмотреть, не появилась ли парша, не гноятся ли глаза, а если да, то больного зверька надо немедленно отделить от здоровых, и на другое утро Фабиан кричит из окна старому ночному сторожу:

— Дедушка, сегодня жаркое для тебя…

Покончив с уборкой, Фабиан долго умывается, надевает приталенный фрак, белый атласный галстук и садится разучивать с капельмейстером Клювиком новые мелодии.

Клювик старается, испускает виртуозные трели. Фабиан подставляет ему ноготь и хвалит:

— Прекрасно, капельмейстер. Замечательно, мой хороший…

Первым является ксендз Генстый.

Фабиан хохочет: увидев у него повязку на усах, священник отшатнулся и перекрестился, будто вместо хозяина дверь открыл какой-то комедиант.

— Тьфу, Фабианку! Ну и рожа у тебя. Как у черта…

Фабиан усаживает его за стол, на котором всеми цветами радуги играют бутыли, графины и рюмки, пододвигает ему торт, разрезанный на восемь кусков, и говорит:

— Угощайся, Генстый. Это из кондитерской панны Малгоши. Кстати, такой же аппетитный, как сама панна.

Генстый краснеет.

Вспоминает, что он случайно поглядывает на панну Малгошу, когда проходит мимо кафе. Правда, он никогда не смотрит на нее при Фабиане. Но этот хитрый черт говорит так, будто что-то знает, и вынуждает Генстого краснеть. Сегодня праздник, и священник наряден и гладко выбрит. Он очень доволен своей проповедью, которую только что прочитал с амвона. Нос ксендза будто до сих пор ощущает запах воска и ладана, а на руке не остыли прикосновения женских губ. Только сейчас он понимает, какое удачное сравнение придумал, и пересказывает Фабиану свою умную речь:

— Я им говорю: дети мои, человек подобен горцу, который поднимается на вершину. Он падает на колючки и камни, петляет по склону, но с каждым шагом оказывается выше и выше. Только глупец или слепой могут думать, что, упав один раз, надо падать все ниже в бездну…

Исроэл-Иешуа Зингер (1893–1944) — крупнейший еврейский прозаик XX века, писатель, без которого невозможно представить прозу на идише. Книга «О мире, которого больше нет» — незавершенные мемуары писателя, над которыми он начал работу в 1943 году, но едва начатую работу прервала скоропостижная смерть. Относительно небольшой по объему фрагмент был опубликован посмертно. Снабженные комментариями, примечаниями и глоссарием мемуары Зингера, повествующие о детстве писателя, несомненно, привлекут внимание читателей.

Имя Исроэла-Иешуа Зингера (1893–1944) упоминается в России главным образом в связи с его братом, писателем Исааком Башевисом. Между тем И.-И. Зингер был не только старшим братом нобелевского лауреата по литературе, но, прежде всего, крупнейшим еврейским прозаиком первой половины XX века, одним из лучших стилистов в литературе на идише. Его имя прославили большие «семейные» романы, но и в своих повестях он сохраняет ту же магическую убедительность и «эффект присутствия», заставляющие читателя поверить во все происходящее.Повести И.-И.

Роман замечательного еврейского прозаика Исроэла-Иешуа Зингера (1893–1944) прослеживает судьбы двух непохожих друг на друга братьев сквозь войны и перевороты, выпавшие на долю Российской империи начала XX-го века. Два дара — жить и делать деньги, два еврейских характера противостоят друг другу и готовой поглотить их истории. За кем останется последнее слово в этом напряженном противоборстве?

После романа «Семья Карновских» и сборника повестей «Чужак» в серии «Проза еврейской жизни» выходит очередная книга замечательного прозаика, одного из лучших стилистов идишской литературы Исроэла-Иешуа Зингера (1893–1944). Старший брат и наставник нобелевского лауреата по литературе, И.-И. Зингер ничуть не уступает ему в проницательности и мастерстве. В этот сборник вошли три повести, действие которых разворачивается на Украине, от еврейского местечка до охваченного Гражданской войной Причерноморья.

В романе одного из крупнейших еврейских прозаиков прошлого века Исроэла-Иешуа Зингера (1893–1944) «Семья Карновских» запечатлена жизнь еврейской семьи на переломе эпох. Представители трех поколений пытаются найти себя в изменчивом, чужом и зачастую жестоком мире, и ломка привычных устоев ни для кого не происходит бесследно. «Семья Карновских» — это семейная хроника, но в мастерском воплощении Исроэла-Иешуа Зингера это еще и масштабная картина изменений еврейской жизни в первой половине XX века. Нобелевский лауреат Исаак Башевис Зингер называл старшего брата Исроэла-Иешуа своим учителем и духовным наставником.

«Йоше-телок» — роман Исроэла-Иешуа Зингера (1893–1944), одного из самых ярких еврейских авторов XX века, повествует о человеческих страстях, внутренней борьбе и смятении, в конечном итоге — о выборе. Автор мастерски передает переживания персонажей, добиваясь «эффекта присутствия», и старается если не оправдать, то понять каждого. Действие романа разворачивается на фоне художественного бытописания хасидских общин в Галиции и России по второй половине XIX века.

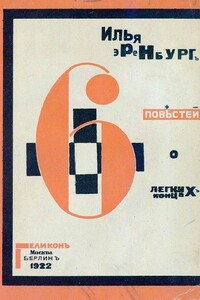

Книга «Шесть повестей…» вышла в берлинском издательстве «Геликон» в оформлении и с иллюстрациями работы знаменитого Эль Лисицкого, вместе с которым Эренбург тогда выпускал журнал «Вещь». Все «повести» связаны сквозной темой — это русская революция. Отношение критики к этой книге диктовалось их отношением к революции — кошмар, бессмыслица, бред или совсем наоборот — нечто серьезное, всемирное. Любопытно, что критики не придали значения эпиграфу к книге: он был напечатан по-латыни, без перевода. Это строка Овидия из книги «Tristia» («Скорбные элегии»); в переводе она значит: «Для наказания мне этот назначен край».

Роман «Призовая лошадь» известного чилийского писателя Фернандо Алегрии (род. в 1918 г.) рассказывает о злоключениях молодого чилийца, вынужденного покинуть родину и отправиться в Соединенные Штаты в поисках заработка. Яркое и красочное отражение получили в романе быт и нравы Сан-Франциско.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Собрание сочинений австрийского писателя Стефана Цвейга (1881 — 1942) — самое полное из изданных на русском языке. Оно вместило в себя все, что было опубликовано в Собрании сочинений 30-х гг., и дополнено новыми переводами послевоенных немецких публикаций. В девятый том Собрания сочинений вошли произведения, посвященные великим гуманистам XVI века, «Триумф и трагедия Эразма Роттердамского», «Совесть против насилия» и «Монтень», своеобразный гимн человеческому деянию — «Магеллан», а также повесть об одной исторической ошибке — «Америго».

Собрание сочинений австрийского писателя Стефана Цвейга (1881–1942) — самое полное из изданных на русском языке. Оно вместило в себя все, что было опубликовано в Собрании сочинений 30-х гг., и дополнено новыми переводами послевоенных немецких публикаций. В третий том вошли роман «Нетерпение сердца» и биографическая повесть «Три певца своей жизни: Казанова, Стендаль, Толстой».

Во 2 том собрания сочинений польской писательницы Элизы Ожешко вошли повести «Низины», «Дзюрдзи», «Хам».

Залман Шнеур (1887–1959, настоящее имя Залман Залкинд) был талантливым поэтом и плодовитым прозаиком, писавшим на иврите и на идише, автором множества рассказов и романов. В 1929 году писатель опубликовал книгу «Шкловцы», сборник рассказов, проникнутых мягкой иронией и ностальгией о своем родном городе. В 2012 году «Шкловцы» были переведены на русский язык и опубликованы издательством «Книжники». В сборнике рассказов «Дядя Зяма» (1930) читатели встретятся со знакомыми им по предыдущей книге и новыми обитателями Шклова.Лирический портрет еврейского местечка, созданный Залманом Шнеуром, несомненно, один из лучших в еврейской литературе.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Роман «Улица» — самое значительное произведение яркого и необычного еврейского писателя Исроэла Рабона (1900–1941). Главный герой книги, его скитания и одиночество символизируют «потерянное поколение». Для усиления метафоричности романа писатель экспериментирует, смешивая жанры и стили — низкий и высокий: так из характеров рождаются образы. Завершает издание статья литературоведа Хоне Шмерука о творчестве Исроэла Рабона.

Роман нобелевского лауреата Исаака Башевиса Зингера (1904–1991) «Поместье» печатался на идише в нью-йоркской газете «Форвертс» с 1953 по 1955 год. Действие романа происходит в Польше и охватывает несколько десятков лет второй половины XIX века. Польское восстание 1863 года жестоко подавлено, но страна переживает подъем, развивается промышленность, строятся новые заводы, прокладываются железные дороги. Обитатели еврейских местечек на распутье: кто-то пытается угнаться за стремительно меняющимся миром, другие стараются сохранить привычный жизненный уклад, остаться верными традициям и вере.