На Берлин! - [6]

Кроме всего прочего, отрабатывали командный язык (по сравнению с другими дисциплинами этот элемент у меня получался отменно), а кроме чисто военных дисциплин, была еще и политическая подготовка. Политзанятия ограничивались чтением лекций преподавателем, и это было правильно, уставшие курсанты тяжело воспринимали эти лекции, некоторые засыпали. По себе сужу — я дремал на этих лекциях, и в голове от них ничего не оставалось. Но в целом все внимание в училище было обращено на военные дисциплины, учеба была напряженная, и уставал и мы здорово. Подготовку данных для 82-мм миномета я, да и другие, так и не освоили, доучивались в частях. Правда, я остался в пехоте, и, кроме меня, еще 30 человек не были направлены в минометные подразделения. Боевые стрельбы из миномета не проводились, тем более что и наши командиры взводов и командир роты, видимо, слабо разбирались в этом вопросе. Они были, кроме командира роты, выпускниками этого же Камышловского пехотного училища, и артиллерийских (минометных) дисциплин не было в программе, как в специальных училищах. Вместе с нами они сами изучали теорию стрельбы из миномета и дать нам приличных знаний не могли, а мы, курсанты, несерьезно отнеслись к этой дисциплине.

Наша учеба закончилась, и в начале мая 1942 года курсантам были присвоены воинские звания, одной части «лейтенант», а другой — «младший лейтенант», в том числе, к моему великому сожалению, это: звание было присвоено и мне. Я переживал, но постепенно успокоился — какая разница, в каком звании ехать на фронт, все равно командиром взвода. Выпуск составил 480 человек (4 роты). Как-то буднично прошел выпуск, незаметно; была война. Казарма опустела, нового набора еще не было. Распрощались со всеми, со многими навсегда. Мне не было и 19 лет, вот в таком возрасте мы должны были руководить людьми, солдатами старше себя. Груз ответственности, взваленный на юношеские плечи войной, был особенно тяжел. Нам, юношам, почти мальчикам, приходилось командовать по крайней мере сотней взрослых, бывалых людей, отвечать за их жизнь, за порученное дело, решать нравственные проблемы, но мы, молодые, не согнулись и не сломались. Вот так.

Некоторых командиров, мы уже не были курсантами, 25–30 человек, в том числе и меня, оставили при училище. Нам объявили, что мы будем обучаться на командиров взводов истребителей танков (ПТР). Что это такое, досконально никто не знал. Позже пришло разъяснение в виде наставления. В нем говорилось, что в каждом стрелковом батальоне создаются взвод, а затем рота противотанковых ружей для борьбы с танками противника. В училище поступило два противотанковых ружья — одно системы Дегтярева, другое Симонова — самозарядное, а также противотанковые гранаты. Стреляли из них редко — берегли патроны, вместо гранат бросал и учебные болванки. В начале июля 1942 года нас направили в часть.

Мы попали не сразу на фронт, а в 365-й запасной стрелковый полк 46-й запасной стрелковой бригады на станцию Сурок Марийской АССР. В этом полку готовилось пополнение для фронтовых частей. Рядовых красноармейцев обучали азам военной науки, главным образом стрельбе и тактике — действиям одиночного бойца в составе отделения, взвода. Я и лейтенант Жуков, тоже из нашей курсантской роты, москвич, были направлены в снайперскую роту. Командиром этой роты был младший лейтенант Чудаков, призванный из запаса в возрасте 40–45 лет. Я стал командиром взвода, получил в подчинение 30 красноармейцев разных возрастов, национальностей, многие прожили уже большую жизнь. Вначале было непривычно руководить взрослы ми людьми, и я стесненно себя чувствовал, но затем все встало на свои места. Денежное содержание командира взвода составляло 600 рублей в месяц, из них высчитывали 50 рублей как военный налог. На руки мы получали 550 рублей, но тратить их было некуда, магазинов в полку не было. Существовала карточная система, а рыночные цены были очень высокие: буханка черного хлеба стоила 200–250 рублей, пол-литра водки или самогона — 250–300 рублей, вот и все денежное довольствие.

В снайперской роте, кроме стрельбы и изучения материальной части снайперской винтовки, мы учили красноармейцев окапываться малой саперной лопатой, маскироваться на местности, перебегать на поле боя, бросать гранаты, в основном РГД-38, штыковому бою. К нам, в снайперскую роту, специально были подобраны молодые ребята, которые с увлечением познавали снайперское дело, к тому же стремились достичь моего мастерства в стрельбе, а в полку редко кто стрелял лучше меня. Хотя фронтового опыта у нас не было, но мы учили подчиненных тому, что сами умели и знали по окончании военного училища. Время на подготовку снайперов было увеличено по сравнению с подготовкой рядового бойца пехотной роты. После двух-трех месяцев обучения, а иногда и меньше, красноармейцев направляли на пополнение фронтовых частей, но офицеров, вернее командиров, редко направляли из полка на фронт. Я, например, пробыл в полку около года (с июня 1942 г. по апрель 1943 г.). Летом и осенью 1942 года меня два раза направляли сопровождать маршевые роты в действующую армию, сначала в район Можайска, а второй раз под Воронеж. Задачей сопровождавших маршевые роты командиров было обеспечить доставку роты без потерь в личном составе (случаи побега имелись). Иногда вместе с командиром роты выезжал и политрук роты. Маршевые роты обычно доставлялись до расположения штаба дивизии или полка, где красноармейцев распределяли по подразделениям. Из 365-го запасного полка постепенно убывали на фронт и командиры, на смену им стали прибывать командиры после лечения в госпиталях, после ранений, иногда тяжелых. Наступила и моя пора покинуть полк. Я надолго задержался в этом полку, но приобрел опыт руководства людьми и расширил свои познания в военных вопросах, отменно стрелял. Хороших друзей у меня в полку не осталось — многие уже убыли, и запасной полк я оставил с радостью.

В своей книге автор, прошедший пехотинцем сражения на Курской дуге, Львовскую, Висло-Одерскую и Берлинскую операции, рассказывает о том, что он видел, будучи командиром взвода танкового десанта: быт красноармейцев с их простыми радостями в виде сна и горячей пищи, монотонным трудом, желанием выжить и постоянным ощущением близкой смерти.Особого внимания заслуживают описания боев. То, что попадает в поле зрения автора, носит хаотичный, не всегда оправданный характер. Часто он не представляет ни цели, ни смысла того или Иного приказа, не знает, где соседи и куда надо двигаться, но при этом с честью выходит из тяжелых положений.

Русский серебряный век, славный век расцвета искусств, глоток свободы накануне удушья… А какие тогда были женщины! Красота, одаренность, дерзость, непредсказуемость! Их вы встретите на страницах этой книги — Людмилу Вилькину и Нину Покровскую, Надежду Львову и Аделину Адалис, Зинаиду Гиппиус и Черубину де Габриак, Марину Цветаеву и Анну Ахматову, Софью Волконскую и Ларису Рейснер. Инессу Арманд и Майю Кудашеву-Роллан, Саломею Андронникову и Марию Андрееву, Лилю Брик, Ариадну Скрябину, Марию Скобцеву… Они были творцы и музы и героини…Что за характеры! Среди эпитетов в их описаниях и в их самоопределениях то и дело мелькает одно нежданное слово — стальные.

Эта книга – результат долгого, трудоемкого, но захватывающего исследования самых ярких, известных и красивых любовей XX века. Чрезвычайно сложно было выбрать «победителей», так что данное издание наиболее субъективная книга из серии-бестселлера «Кумиры. Истории Великой Любви». Никого из них не ждали серые будни, быт, мещанские мелкие ссоры и приевшийся брак. Но всего остального было чересчур: страсть, ревность, измены, самоубийства, признания… XX век начался и закончился очень трагично, как и его самые лучшие истории любви.

«В Тургеневе прежде всего хотелось схватить своеобразные черты писательской души. Он был едва ли не единственным русским человеком, в котором вы (особенно если вы сами писатель) видели всегда художника-европейца, живущего известными идеалами мыслителя и наблюдателя, а не русского, находящегося на службе, или занятого делами, или же занятого теми или иными сословными, хозяйственными и светскими интересами. Сколько есть писателей с дарованием, которых много образованных людей в обществе знавали вовсе не как романистов, драматургов, поэтов, а совсем в других качествах…».

Об этом удивительном человеке отечественный читатель знает лишь по роману Э. Доктороу «Рэгтайм». Между тем о Гарри Гудини (настоящее имя иллюзиониста Эрих Вайс) написана целая библиотека книг, и феномен его таланта не разгадан до сих пор.В книге использованы совершенно неизвестные нашему читателю материалы, проливающие свет на загадку Гудини, который мог по свидетельству очевидцев, проходить даже сквозь бетонные стены тюремной камеры.

Сегодня — 22 февраля 2012 года — американскому сенатору Эдварду Кеннеди исполнилось бы 80 лет. В честь этой даты я решила все же вывесить общий файл моего труда о Кеннеди. Этот вариант более полный, чем тот, что был опубликован в журнале «Кириллица». Ну, а фотографии можно посмотреть в разделе «Клан Кеннеди», где документальный роман был вывешен по главам.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Время неумолимо, и все меньше остается среди нас ветеранов Великой Отечественной войны, принявших на свои плечи все ее тяготы и невзгоды. Тем бесценнее их живые свидетельства о тех страшных и героических годах. Автор этой книги, которая впервые издается без сокращений и купюр, — герой Советского Союза Антон Дмитриевич Якименко, один из немногих летчиков, кому довелось пройти всю войну «от звонка до звонка» и даже больше: получив боевое крещение еще в 1939 году на Халхин-Голе, он встретил Победу в Австрии.

Степан Анастасович Микоян, генерал-лейтенант авиации, Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР, широко известен в авиационных кругах нашей страны и за рубежом. Придя в авиацию в конце тридцатых годов, он прошел сквозь горнило войны, а после ему довелось испытывать или пилотировать все типы отечественных самолетов второй половины XX века: от легких спортивных машин до тяжелых ракетоносцев. Воспоминания Степана Микояна не просто яркий исторический очерк о советской истребительной авиации, но и искренний рассказ о жизни семьи, детей руководства сталинской эпохи накануне, во время войны и в послевоенные годы.Эта книга с сайта «Военная литература», также известного как Милитера.

Герой Советского Союза Дмитрий Федорович Лоза в составе 46-й гвардейской танковой бригады 9-го гвардейского танкового корпуса прошел тысячи километров но дорогам войны. Начав воевать летом 1943 года под Смоленском на танках «Матильда», уже осенью он пересел на танк «Шерман» и на нем дошел до Вены. Четыре танка, на которых он воевал, сгорели, и два были серьезно повреждены, но он остался жив и участвовал со своим корпусом в войне против Японии, где прошел через пески Гоби, горы Хингана и равнины Маньчжурии.В этой книге читатель найдет талантливые описания боевых эпизодов, быта танкистов-«иномарочников», преимуществ и недостатков американских танков и многое другое.

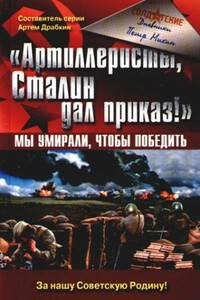

Автор книги Петр Алексеевич Михин прошел войну от Ржева до Праги, а затем еще не одну сотню километров по Монголии и Китаю. У него есть свой ответ на вопрос, что самое страшное на войне — это не выход из окружения и не ночной поиск «языка», даже не кинжальный огонь и не рукопашная схватка. Самое страшное на войне — это когда тебя долгое время не убивают, когда в двадцать лет на исходе все твои физические и моральные силы, когда под кадыком нестерпимо печет и мутит, когда ты готов взвыть волком, в беспамятстве рухнуть на дно окопа или в диком безумии броситься на рожон.