Мы — дети сорок первого года - [6]

— Я!

— Ага, и Баязитова на месте. Ладно, отметим, что и она на месте. Вот, отметили. Теперь, значит… Зарифу́ллин! А? Нету, что ли?

Зазевавшийся Зарифуллин выскочил вдруг, как черт из коробочки.

— Я! Здесь!

— А, здесь? Я уже подумал, что нету. Ладно, отметим, что есть…

Нам, конечно, только того и надо: давай, Исмагиль-абзый, проверяй на здоровье! Часов ни у кого нет, но приблизительно знаем: до звонка осталось минут пятнадцать. Список длинный, во всяком случае к черному таракану возврата не будет, урра!..

Плавно продвигавшаяся перекличка споткнулась, однако, дойдя до несчастного Аркяши. Он все еще не оправился от повторного удара и, когда Исмагиль-абзый назвал его фамилию, не сумел подать каких-либо заметных признаков жизни. Тогда неугомонный Альтафи, убоявшись паузы, крикнул с места, стараясь придать голосу все оттенки оригинала:

— Бедя дету. Я побер!

Мы захихикали. Альтафи же был уличен, поднят на ноги и награжден длинной нотацией.

— Нельзя смеяться над физическими недостатками другого, — говорил ему зоолог, постепенно запуская руку за пазуху. — Нельзя, пнимаешь? Этта что еще, а?! Нельзя мизантропом быть, этта очень плохо, нехорошо…

Но как бы строго его ни отчитали, лицо Альтафи после урока, на переменке уж, сияло какой-то вдохновенной радостью. Что за слово такое «мизантроп»? А черт его знает! Но вот приляпали же к Альтафи такое мудреное слово, значит неспроста, это тебе не шухры-мухры!

И «мизантроп» Альтафи с гордым видом расхаживал по коридору. В классе же, на самой последней парте, лежал несчастный одинокий натуралист Аркяша…

И ЗАРИФУЛЛИН РЕШИЛ ОСТАТЬСЯ

Недели две, наверно, минуло, но кажется, что гораздо больше.

Урок идет…

А утро сегодня туманное, воздух плотный, и сквозь него не видать стожков, которые стояли, помнится, на дальнем краю поля. Вообще-то их, надо думать, уже начали перевозить на тока — точно, как раз и время подошло. А бывало раньше, поглядишь на эти стога, деревенские, родные такие, и на душе легче становится. Будто ты дома. Хоть ты и не дома, конечно, а в педучилище. И урок идет. Эх! Теперь даже и стожки вот поисчезли — жалко…

— Ян Амос Коменский, — выговаривает преподаватель педагогики, нос у него турецкой сабелькой, падает криво сверху вниз, — Ян Амос Коменский в основу правильного воспитания ребенка ставит четыре условия. Вы об этом, разумеется, уже знаете. Кто расскажет о знаменитом труде Коменского «Великая дидактика»? Ну-ка смелее, кто желает?

Этот учитель тоже очкастый. Но только стекла у него синего цвета и ужасно толстые. Ледяшки как будто очень холодные, глядеть в них боязно, и мороз прямо по коже. Он, учитель, ведет пальцем по журналу, по списку — медленно и вниз. Вот букву «А», кажется, миновал. У Абдуллина рот шире варежки — радуется, как на празднике. Назад еще обернулся, там Баязитова сидит — попалась, мол, — но и она облегченно кажет Абдуллину язык, потом облизывает растресканные губы: учительский палец, к ее радости, опустился ниже буквы «Б». Гизатуллин бледнеет и сжимается: грозный перст застрял где-то близко к его фамилии.

— Тогда нам расскажет об этом… Так, так, так… расскажет об этом…

Ой, мамочки! Говорил бы уж быстрее, тьфу ты, валлахи[6], чистое измывательство! Кто там, ну кто… шайтан с ним, ведь кто-нибудь да будет, еще никогда не случалось, чтоб кого-нибудь да не было… не было… не… Да не тяни же ты, елочки зеленые!

— Сейчас нам об этом очень толково расскажет… вот, Зарифуллин.

На Гизатуллина напала икота. Вдруг. Напала, да и все. А педагогика, предмет этот тяжелый, для него не страшен вовсе, честное слово, только вот у него не выходит само слово «педагогика». Как дойдет до него, так у него во рту точно песку насыпано — заедает. Педагогика, она по расписанию каждый раз первым уроком; конечно, пока доберешься по холоду от общежития до класса, губы потом как чужие, не слушаются. И выговаривать такими губами «педагогика», само собой, не просто. Тут любой может запнуться, а что? Но Гизатуллин тоже ловок. Если, к примеру, вызывают его по этому предмету, то он долго не думает, так и лепит: «педогика». Какая разница, правда? Все равно же не получается, чего голову-то ломать… Несчастный Зарифуллин стоит пока, пытается что-нибудь придумать про Коменского и «Великую дидактику». Трудно ему, стоя-то. Неспокойно. Он даже лицо свое веснушчатое в воротник запрятал — хороший воротник, меховой, тяжелый, а бешмет синий, тоже красивый. Только Зарифуллину от этого не легче. В окно он глядит, и грустно ему, а за окошком дождь холодный, частый. В такой день колхозники не работают, мужики собираются в избу караульщика, цигарки вертят. Ох и здорово же там сидеть, смолить козью ножку и разговаривать о жизни! Весело!..

— Ну, Зарифуллин, слушаем… Если трудно, тогда остановись пока на взглядах Иоганна Генриха Песталоцци. Каких взглядов на воспитание детей придерживался великий швейцарский педагог?

Убил. На месте убил, прикончил, можно сказать. Эх, наверно, и легко же училось лет триста назад, когда этих Песталоцциев и в помине не было, а?! Надо думать, очень просто тогда было, и голова не болела. Темнеет в глазах у Зарифуллина, мошки какие-то, букашечки летают. Взгляд у Зарифуллина теперь стеклянный, и ногой он все время что-то делает — возит ею по полу, шаркает. А из лаптя уж и лыко лезет, пропадет лапоть. В чем теперь ходить, скажи на милость? Лаптей в запасе нету… Погоди, чего ты про лапоть все? Тут Песталоцца имеется, поважней чего. Этот, за синими стекляшками, будто иголки под ногти загоняет…

Что если бы Элизабет Макартур, жена печально известного Джона Макартура, «отца» шерстяного овцеводства, написала откровенные и тайные мемуары? А что, если бы романистка Кейт Гренвилл чудесным образом нашла и опубликовала их? С этого начинается роман, балансирующий на грани реальности и выдумки. Брак с безжалостным тираном, стремление к недоступной для женщины власти в обществе. Элизабет Макартур управляет своей жизнью с рвением и страстью, с помощью хитрости и остроумия. Это роман, действие которого происходит в прошлом, но он в равной степени и о настоящем, о том, где секреты и ложь могут формировать реальность.

Впервые издаётся на русском языке одна из самых важных работ в творческом наследии знаменитого португальского поэта и писателя Мариу де Са-Карнейру (1890–1916) – его единственный роман «Признание Лусиу» (1914). Изысканная дружба двух декадентствующих литераторов, сохраняя всю свою сложную ментальность, удивительным образом эволюционирует в загадочный любовный треугольник. Усложнённая внутренняя композиция произведения, причудливый язык и стиль письма, преступление на почве страсти, «саморасследование» и необычное признание создают оригинальное повествование «топовой» литературы эпохи Модернизма.

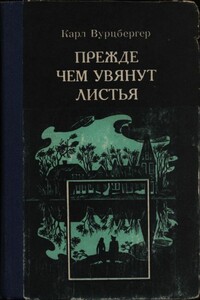

Роман современного писателя из ГДР посвящен нелегкому ратному труду пограничников Национальной народной армии, в рядах которой молодые воины не только овладевают комплексом военных знаний, но и крепнут духовно, становясь настоящими патриотами первого в мире социалистического немецкого государства. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Повесть о мужестве советских разведчиков, работавших в годы войны в тылу врага. Книга в основе своей документальна. В центре повести судьба Виктора Лесина, рабочего, ушедшего от станка на фронт и попавшего в разведшколу. «Огнем опаленные» — это рассказ о подвиге, о преданности Родине, о нравственном облике советского человека.

«Алиса в Стране чудес» – признанный и бесспорный шедевр мировой литературы. Вечная классика для детей и взрослых, принадлежащая перу английского писателя, поэта и математика Льюиса Кэрролла. В книгу вошли два его произведения: «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье».