Мраморный лебедь - [10]

Медальон

Я все чаще вспоминаю старика. Он жил со старухой в подвале, и земляной пол их комнаты дышал на меня теплой испариной хлеба. Было всегда сыро, на сухом пригорке кухонного стола стояли фотокарточки Ленина и Сталина – почему-то медальонной, нежного овала, формы. Будто вынутые из просторных альбомов родства с еле уловимыми связями, чуткими и мертвыми, как растения в гербарии; или снятые со стен чужого дома, где портреты присматривают за гимназистками.

Пока была жизнь, старик все менял обрамление фотокарточек. Потом перетянул наискосок овалы черной траурной лентой, как прикрывают вытекший глаз, и оставил заботу.

Старик был дедушкой моей подруги Милочки Мироновой, оставленной родителями, уехавшими во Владивосток. Они приезжали каждое лето и привозили огромный картофельный мешок, набитый воблой, чтобы было старикам с внучкой чем подкормиться зимой. Мешок запихивали под кухонный стол, и мы с Милкой залезали следом и таскали из мешка воблу, не дожидаясь заморозков. Мы представляли себя принцессами, которые в своих хрустальных дворцах едят только жирные хребты вобл, а ребра не обсасывают, бросают, и еще прислужницы подают нам на серебре очищенные семечки…

Мы с Милкой мечтали о кошке, собачке или хотя бы голубе, но нам не разрешали. Только однажды мы подобрали на дороге какую-то птицу с надломленным крылом. Мы спрятали ее в сарае, крыло забинтовали, и кормили и поили ее, надеясь вылечить, как ласточку из сказки Андерсена.

Но на самом деле сказок я боялась до дрожи.

Цинциннат в самом конце «Приглашения на казнь» встал с плахи, где только что соглашался умереть, и «пошел среди пыли, и падших вещей, и трепетавших полотен, направляясь в ту сторону, где, судя по голосам, стояли существа, подобные ему».

К финалу романа текст все больше и больше впадает в детство:

«– Никакого волнения, никаких капризов, пожалуйста, – проговорил мсье Пьер. – Прежде всего нам нужно снять рубашечку.

– Сам, – сказал Цинциннат».

Так говорят только пятилетние дети: они не в силах противостоять своим мучителям, но они могут в последнем отчаянии отказаться от близости, родства, соприкосновений, они все повторяют: «сам, сам, сам», – сам сниму «рубашечку», сам лягу на плаху, правда прикрою тут же руками затылок и заслужу «глупыша», но зато сам, первый, скажу, что буду считать до десяти, и тогда мучитель – врач, например, или мама, решившая поставить банки и уже проведшая над кожей смертные искорки потрескивающего огня, которые обдали тебя холодом: на карандаш она намотала вату, обмакнула в одеколон и подожгла, и этим огнем вылизала первую банку, наклонив ее к твоей спине; мама скажет вкрадчиво и ненавистно голосом мсье Пьера: «Я еще ничего не делаю».

Господи, да ведь это и вправду было впервые услышано в детстве, когда: «И он слетел на воду и поплыл навстречу красавцам лебедям, которые, завидя его, тоже устремились к нему».

И та же готовность к смерти была тогда, и тоже: сам, сам, сам, так, как хочу.

«– Убейте меня! – сказал бедняжка и опустил голову, ожидая смерти, но что же увидел он в чистой, как зеркало, воде? Свое собственное отражение, но он был уже не безобразною темно-серою птицей, а – лебедем».

Детский роман Владимира Набокова, детский, потому что Андерсен ни слова не написал о том, что лебедь еще не раз затоскует по уюту уток и кур и толчки птичницы вспомнит с нежностью, особенно тогда, когда лебеди, выгнув водопроводные шланги своих шей вопросительными знаками, подплывут к нему и опознают со злобной радостью в нем гадкого утенка. Что бы там ни отражалось в воде, а все равно, как написал Цинциннат: «Я снимаю с себя оболочку за оболочкой, и наконец… дохожу путем постепенного разоблачения до последней, неделимой, твердой, сияющей точки, и эта точка говорит: я есмь! – как перстень с перлом в кровавом жиру акулы, – о мое верное, мое вечное…»

«Вы меня не понимаете!» – дерзил утенок курице, которая в общем-то к нему неплохо относилась, как вполне терпимы были к нему и кот, и подслеповатая старушка.

«– Если уж мы не понимаем, так кто тебя поймет!»

Никто! – должен был бы, в конце концов, согласиться утенок, но тогда не стало бы не только литературы, но и жизни.

Мсье Пьер, палач, говорит с Цинциннатом так нежно, так уменьшительно-ласкательно, как только нянька, мамка, матушка.

Не имел ли в виду Мандельштам, что близость к смерти обеспечена полновесной материнской любовью, тискающими объятиями, не отличимыми от удушья. Словно матушка все время жалеет о своей оплошности, позволившей ребенку выскользнуть из нее, ускользнуть; и важно ей, чтобы теперь он чувствовал себя рыбой на берегу, рыбой, прислушивающейся к влажным всплескам: это шершавый язык волны вылизывает новорожденного, вылепив его из прибрежного песка.

«Так прошел первый день, затем стало еще хуже. Все гнали бедняжку, даже братья и сестры сердито говорили ему:

– Хоть бы кошка утащила тебя, несносного урода!

А мать прибавляла:

– Глаза бы мои на тебя не глядели!»

В первый день утка-мать еще говорила: «Он некрасив, но у него доброе сердце, и плавает он не хуже, смею даже сказать – лучше других. Я думаю, что он вырастет, похорошеет или станет со временем поменьше… Кроме того, он селезень, а селезню красота не так ведь нужна». Утка-мать прекрасно знает, что именно селезню нужна красота, так распорядилась природа, и вовсе она не интересуется добрым сердцем сына (да и доброе ли оно у гадкого утенка? доброта, кажется, вообще не участвует в этой сказке). Старая утка с красным лоскутком на лапке предложила гадкого утенка «переделать». И утка-мать, понимая, что «переделать», конечно, придется, то есть придется убить, отодвигает на длину лицемерных фраз («Я еще ничего не делаю») исполнение неизбежного.

Роман «Наши мамы покупали вещи, чтобы не было войны» — детектив, скорее даже триллер, где смерть стоит на пути почти всех героев. Толчком к кровавым событиям становится выход романа малоизвестного писателя «Наши мамы покупали вещи, чтобы не было войны». Роман лежит без движения в магазинах целый год, и вдруг его покупают восемь читателей. Есть ли между ними какая-то связь? Что их заставило сделать эту покупку? Писатель, страдающий всю жизнь от непонимания и всем пожертвовавший литературе, решает разыскать восьмерых покупателей его книги и, возможно, почитателей его таланта.

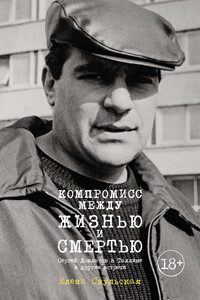

Компромисс между жизнью и смертью возможен, когда создается талантливый литературный памятник, позволяющий читателю лично и близко познакомиться с Сергеем Довлатовым, поболтать с ним и почитать его письма, встретиться с Алексеем Германом, посидеть за одним столом с Валерием Золотухиным и другими выдающимися людьми, с которыми судьба сводила известную писательницу, поэта и прозаика, финалиста «Русского Букера», лауреата Международной «Русской премии» и других литературных наград Елену Скульскую. Эти мемуары уникальны не только своими героями: благодаря бескорыстию и юмору автора, глубине понимания, абсолютному слуху и памяти, умеющей отбирать главное, книга создает неповторимый портрет последней трети минувшего века.

Журналистка Эбба Линдквист переживает личностный кризис – она, специалист по семейным отношениям, образцовая жена и мать, поддается влечению к вновь возникшему в ее жизни кумиру юности, некогда популярному рок-музыканту. Ради него она бросает все, чего достигла за эти годы и что так яро отстаивала. Но отношения с человеком, чья жизненная позиция слишком сильно отличается от того, к чему она привыкла, не складываются гармонично. Доходит до того, что Эббе приходится посещать психотерапевта. И тут она получает заказ – написать статью об отношениях в длиною в жизнь.

Истории о том, как жизнь становится смертью и как после смерти все только начинается. Перерождение во всех его немыслимых формах. Черный юмор и бесконечная надежда.

Однажды окружающий мир начинает рушиться. Незнакомые места и странные персонажи вытесняют привычную реальность. Страх поглощает и очень хочется вернуться к привычной жизни. Но есть ли куда возвращаться?

Проснувшись рано утром Том Андерс осознал, что его жизнь – это всего-лишь иллюзия. Вокруг пустые, незнакомые лица, а грань между сном и реальностью окончательно размыта. Он пытается вспомнить самого себя, старается найти дорогу домой, но все сильнее проваливается в пучину безысходности и абсурда.

Книга посвящается 60-летию вооруженного народного восстания в Болгарии в сентябре 1923 года. В произведениях известного болгарского писателя повествуется о видных деятелях мирового коммунистического движения Георгии Димитрове и Василе Коларове, командирах повстанческих отрядов Георгии Дамянове и Христо Михайлове, о героях-повстанцах, представителях различных слоев болгарского народа, объединившихся в борьбе против монархического гнета, за установление народной власти. Автор раскрывает богатые боевые и революционные традиции болгарского народа, показывает преемственность поколений болгарских революционеров. Книга представит интерес для широкого круга читателей.

С каждым новым романом превосходный стилист, мудрец и психолог Андрей Дмитриев («Закрытая книга», «Дорога обратно», «Поворот реки», «Бухта радости») сокращает дистанцию между своими придуманными героями и реальными современниками. В «Крестьянине и тинейджере» он их столкнул, можно сказать, вплотную – впечатление такое, что одного («тинейджера») только что повстречал на веселой Болотной площади, а другого («крестьянина») – в хмурой толпе у курской электрички. «Два одиноких человека из параллельных социальных миров должны зажечься чужим опытом и засиять светом правды.

«В тени старой шелковицы» – первая художественная книга журналиста Марии Дубновой. Это беллетристика, но здесь нет вымышленных фамилий и имен, это подлинная, длиной в сто лет, история семьи автора. В этой семье никто не боролся с режимом, люди, как могли, пытались выжить в тяжелейших условиях: голодали, прятались от погромов, делили квартиры, пели, отмечали еврейские праздники. Отправляли передачи в лагерь и навсегда переставали молиться, потеряв детей. У них был трудный быт и четкое представление о счастье: когда все живы, не голодны и не в тюрьме.