Мир не в фокусе - [11]

Наказания сыпались на голову Жифа без счету, а он и не тревожился о том: километры строчек в тетрадях (напишите дополнительно сто строк — это задание он редко выполнял), часы, проведенные в классе после уроков или за дверью во время занятий (при этом не было никакой уверенности, что Жифа можно было застать на указанном месте), вызовы к старшему надзирателю (по прозвищу Жужу — он был еще не самым худшим из всей компании, хотя и обладал суровой внешностью, чем был обязан своему блуждающему из стороны в сторону глазу, которым высматривал чаек за окном, пока вторым метил в вас — а вас тем временем так и подмывало спросить, да что же такого натворила эта смеющаяся птица с красным клювом и капюшоном, как у бетюнского палача, за какие провинности ее собираются засадить теперь на два часа после уроков — очевидно, кто-то не так истолковал ее громкий насмешливый крик, — но тут все становилось на свои места: «Я ведь с тобой говорю!» — чайка здесь ни при чем, она, в отличие от вас, ни в чем не виновата), а еще были вечные придирки, запреты уезжать на воскресенье, на которые Жиф — сирота, приемыш в чужой семье — отвечал напускным равнодушием. Но стойкость Жифа все же не оставалась незамеченной, и его преследователи, снисходя к его семейному положению, порой проявляли к нему удивительную мягкость.

В этом по-монастырски суровом мире молчание было правилом, которое соблюдалось неукоснительно, исключение составляли двор, куда мы выбегали на переменках, и наша трапезная — но и там нужно было дождаться предобеденной молитвы, произнесенной по-французски: «Господи, благослови нашу трапезу», — на что, стоя каждый у своего стула, молитвенно сложив руки и всем своим видом выражая притворную отрешенность от всего мирского, мы отвечали «аминь», а Жиф — «тьфу ты черт» (не заостряя внимание на этой кощунственной фразе, надо признать, что еда наша не отличалась изысканностью), после чего вышеупомянутый Жужу громко хлопал в ладоши, подавая летающим за окном чайкам знак, который с некоторым сомнением мы относили также и на свой счет — рассаживались по местам, и поднимался галдеж. Конечно, не очень громкий. Лишь намек на настоящий гвалт, обычно сопровождаемый метанием творога или пюре и иного рода меткими бросками, которые мы пытались изобразить, отчего наши ложки превращались в мортиры и требюше, нацеленные в товарища или в лампы на потолке, а средний палец, упиравшийся в черенок, служил предохранительным клапаном — наши надзиратели при этом проявляли чудеса бдительности, призывая нас к порядку всякий раз, когда звуковая волна, отражаясь от оконных стекол и кафельного пола, достигала критической отметки и шум превращался в общий гул. Тогда раздавался новый хлопок, еще более звонкий и энергичный, чем первый: нас просили сбавить тон, предупреждая, что в противном случае мы будем обречены молчать до самого конца обеда под звон стаканов и стук вилок и ложек о тарелки. Но больше всего удивляло то, что в этой атмосфере цистерцианского аббатства в центре внимания был совсем не Жиф, а один тихий мальчик — образец скромности в обычной обстановке: он громко рыгал, и в том находил способ самовыражения, используя свой поразительный дар издавать эти звуки по просьбе товарищей. Общий вольный смех звучал тем более уверенно, что в столовой мы не боялись шалостей, которые могли обернуться против всех. Страдал только один наш чревовещатель; зарабатывая в наказание неизменные сто строк «я никогда больше не позволю себе подобных нелепых выходок», он пытался оправдываться: все рентгеновские снимки подтверждали, что у него аэрофагия. Он торопливо задирал рубашку, выставляя на обозрение воздушный мешок, ставший причиной всех его бед, однако от него ждали вовсе не этого: пусть лучше приставит руку ко рту и… — очередные сто строчек были ему обеспечены. Но какое значение имели они в сравнении с минутой всеобщего признания?

На уроках мы и думать не смели о такого рода вольностях. Рот можно было открыть исключительно по сигналу наставника, что не сулило ничего хорошего. Того, кто обычно знал урок, к доске никогда не вызывали: ведь если он и так все знает — всегда один и тот же ученик — зачем его вызывать? Но именно это и не давало ему покоя: его тяготили знания, которыми он не мог щегольнуть перед всеми и от которых ждал большего, нежели хвалебного отзыва на первом листе работы, не предназначенного для чужих глаз, ему хотелось, чтобы о его неоспоримом превосходстве узнали другие. Иногда он совершенно забывался, в нетерпении тянул руку и, досадуя на своего невежественного соседа, начинал даже щелкать пальцами, чтобы привлечь к себе внимание, и было ему, несчастному, невдомек, что наше начальство намеренно не замечает его с высоты своей кафедры. В результате такой настойчивости его звонкое щелканье оборачивалось против него самого. И тогда, растеряв все преимущества, которые давали его знания, он, как простой двоечник, получал задание: переписать сто раз во всех временах и наклонениях «в классе не принято щелкать пальцами», впрочем, это не составляло для него большого труда, поскольку он блистал во всех областях — и в грамматике, и (что уже совсем несправедливо) в спорте. Но, по правде говоря, он расплачивался за свои отличные отметки: наказание должно было снять всякие подозрения в пристрастном отношении к любимчикам.

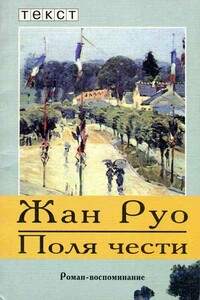

«Поля чести» (1990) — первый роман известного французского писателя Жана Руо. Мальчик, герой романа, разматывает клубок семейных воспоминаний назад, к событию, открывающему историю XX века, — к Первой мировой войне. Дойдя до конца книги, читатель обнаруживает подвох: в этой вроде как биографии отсутствует герой. Тот, с чьим внутренним миром мы сжились и чьими глазами смотрели, так и не появился.Издание осуществлено в рамках программы «Пушкин» при поддержке Министерства иностранных дел Франции и Посольства Франции в России.

ББК 84.Р7 П 57 Оформление художника С. Шикина Попов В. Г. Разбойница: / Роман. Оформление С. Шикина. — М.: Вагриус, СПб.: Лань, 1996. — 236 с. Валерий Попов — один из самых точных и смешных писателей современной России. газета «Новое русское слово», Нью-Йорк Книгами Валерия Попова угощают самых любимых друзей, как лакомым блюдом. «Как, вы еще не читали? Вас ждет огромное удовольствие!»журнал «Синтаксис», Париж Проницательность у него дьявольская. По остроте зрения Попов — чемпион.Лев Аннинский «Локти и крылья» ISBN 5-86617-024-8 © В.

ББК 84.Р7 П 58 Художник Эвелина Соловьева Попов В. Две поездки в Москву: Повести, рассказы. — Л.: Сов. писатель, 1985. — 480 с. Повести и рассказы ленинградского прозаика Валерия Попова затрагивают важные социально-нравственные проблемы. Героям В. Попова свойственна острая наблюдательность, жизнеутверждающий юмор, активное, творческое восприятие окружающего мира. © Издательство «Советский писатель», 1985 г.

Две неразлучные подруги Ханна и Эмори знают, что их дома разделяют всего тридцать шесть шагов. Семнадцать лет они все делали вместе: устраивали чаепития для плюшевых игрушек, смотрели на звезды, обсуждали музыку, книжки, мальчишек. Но они не знали, что незадолго до окончания школы их дружбе наступит конец и с этого момента все в жизни пойдет наперекосяк. А тут еще отец Ханны потратил все деньги, отложенные на учебу в университете, и теперь она пропустит целый год. И Эмори ждут нелегкие времена, ведь ей предстоит переехать в другой город и расстаться с парнем.

«Узники Птичьей башни» - роман о той Японии, куда простому туристу не попасть. Один день из жизни большой японской корпорации глазами иностранки. Кира живёт и работает в Японии. Каждое утро она едет в Синдзюку, деловой район Токио, где высятся скалы из стекла и бетона. Кира признаётся, через что ей довелось пройти в Птичьей башне, развенчивает миф за мифом и делится ошеломляющими открытиями. Примет ли героиня чужие правила игры или останется верной себе? Книга содержит нецензурную брань.

О книге: Грег пытается бороться со своими недостатками, но каждый раз отчаивается и понимает, что он не сможет изменить свою жизнь, что не сможет избавиться от всех проблем, которые внезапно опускаются на его плечи; но как только он встречает Адели, он понимает, что жить — это не так уж и сложно, но прошлое всегда остается с человеком…

В жизни каждого человека встречаются люди, которые навсегда оставляют отпечаток в его памяти своими поступками, и о них хочется написать. Одни становятся друзьями, другие просто знакомыми. А если ты еще половину жизни отдал Флоту, то тебе она будет близка и понятна. Эта книга о таких людях и о забавных случаях, произошедших с ними. Да и сам автор расскажет о своих приключениях. Вся книга основана на реальных событиях. Имена и фамилии действующих героев изменены.