Михоэлс - [5]

Из воспоминаний А. П. Потоцкой: «Мне запомнились его споры с Д. Бергельсоном. Михоэлс убеждал его в том, что Реубейни предотвратил гибель европейского еврейства. Были у него с Бергельсоном дуэли тяжелые, с „кровопролитием“. Но вместе с тем какой же спектакль так торжественно создавал Михоэлс, актер и режиссер, как не последнюю свою работу „Принц Реубейни“? И Бергельсон, и Михоэлс ушли с головой в глубь истории, и все когда-то существовавшие „дуэли“ оказались маленькими недоразумениями, коротким несогласием, которое молниеносно растопилось в новой работе! Как любили оба эту работу!»

Реубейни представлялся Михоэлсу символом надежды, веры. Несомненно, он знал, что в Еврейской энциклопедии о Давиде Реубейни написано: «Известный авантюрист». Почему же так любил Михоэлс этого «авантюриста»? Давид Реубейни был человеком феерической судьбы. Он родился в 1490 году в Праге. По легенде же, сочиненной им самим, — в Центральной Аравии. Весной 1523 года он совершил путешествие в Палестину, а в 1524-м прибыл в Венецию, где в ту пору свирепствовала инквизиция. По-разному реагировали на деятельность инквизиции евреи: одни вынужденно отрекались от своей веры, становились моранами; другие, хранившие верность своему Богу, закончили жизнь на костре; третьи спаслись бегством.

Реубейни решил: он может и должен спасти свой народ. Убедив богатых итальянских евреев (художника Моисея и купца Феличи), а затем и папу Климента VII в том, что он брат еврейского царя Иосифа, царство которого находится в землях Хайбара на берегах мифической реки Самбатион, Реубейни принялся за дело. Папа римский поверил, что у брата есть огромная армия, готовая вместе с войсками Италии и Португалии вступить в войну с турками. «Брат» могущественного аравийского царя стал желанным человеком в Риме. В 1524 году он въехал в город на белом коне в сопровождении многочисленной свиты.

О Реубейни заговорили при португальском дворе, в его лице надеялись обрести надежного союзника в борьбе с султаном Селимом I, завоевателем Египта, ненавистным врагом Португалии. Под влиянием Реубейни король Португалии даже прекратил преследование евреев и моранов.

Способности предсказателя-астролога привлекли к Реубейни юного морана Соломона Молхо. Под его влиянием Реубейни вновь вернулся в иудаизм (роль Молхо в будущем спектакле была предназначена, конечно, Зускину). После возвращения Молхо в лоно иудаизма многие мораны воспряли духом. Евреи, загнанные в трюм корабля, обреченные на гибель, в лучшем случае — на продажу в рабство, подняли восстание близ порта Бадахоза в Португалии. Реубейни и Молхо снабдили их оружием. Это событие насторожило португальский королевский двор. Над Реубейни впервые нависла опасность. Отважный паладин вновь отправился в Италию, где был с почестями принят в Болонье. Конечно, любым авантюристам, даже самым «благородным» приходится рисковать. Интерес к его персоне у инквизиторов вынудил Реубейни кочевать из страны в страну. Но сколько веревочке ни виться… Реубейни схватили в Испании, стране «образцовой» инквизиции. О дальнейшей его судьбе достоверных сведений нет. Одни историки сообщают, что он был сожжен в 1541 году в присутствии короля Испании, другие утверждают, будто вместо него на костер отправили кого-то другого, а принц Реубейни остался жив. Некоторые современники приписывали ему черты мессии, которого так ожидал еврейский народ.

Актеры ГОСЕТа считали пьесу несовременной. Иные обижались на то, что им поручили «маленькие» роли. Таким Михоэлс говорил: «Я убежден, что в тексте, состоящем из пяти фраз, иногда можно дать больше, чем в монологе.

Наивный путь весьма распространен и состоит в том, что некоторые актеры принижают свою работу: „Эх, дрянь работа, ерунда работа, не стоит даже над этой работой работать“. Чаще всего так рассуждают, получив маленькую роль…

Жена Черчилля на приеме произнесла пять слов, но она принесла с собой атмосферу, дала образ» (Михоэлс имел в виду выступление леди Черчилль в 1943 году во время приема в Кентерберийском соборе членов Антифашистского еврейского комитета. — М. Г.).

Михоэлс любил своего Реубейни, верил ему и в него. На одной из репетиций в ответ на упреки кого-то из актеров, что сейчас не время для мистических героев, он ответил: «Реубейни уверен, что есть страна, Колумб ведь нашел Америку. Мотив для Реубейни — реплика Колумба „Эврика!“».

По мнению Михоэлса, Реубейни в чем-то «перекликается с образом Ивана Грозного. Тема разная, идея разная, но в образе есть что-то общее… Грозный говорит: „Умер я, умер я“ — и снова воскрес. Это перекликается не сюжетно, не идейно, но образы перекликаются…».

Во время репетиций «Реубейни» Михоэлс советует актерам «найти родственников» своих персонажей среди известных им литературных героев:

«Я прошу каждого найти родственников, но не в игранных ролях, а в новых образах из литературы». Одного из героев пьесы, Пиреса, Михоэлс уподобляет Христу: «Его судьба — служить народу. Он единственный, который может служить народу. Он идет на физические жертвы. Он избран для спасения народа. Он постится тридцать дней. Он оброс. Сходство с Христом».

Фаина Георгиевна Раневская (1896–1984) признана одной из самых известных и любимых актрис отечественного театра и кино, хотя играла главным образом в эпизодах и чаще всего — отрицательные роли. У такого парадокса сразу несколько причин: актерский талант Раневской, ее человеческое обаяние и блистательное остроумие, проявляемое как на экране, так и в жизни. Артистки нет с нами уже двадцать пять лет, но из печати выходят все новые сборники ее шуток и афоризмов. Эта книга написана в другом жанре — она представляет собой первое полноценное жизнеописание Раневской, созданное писателем М. М. Гейзером на основе дневников и писем самой Фаины Георгиевны и воспоминаний знавших ее людей.

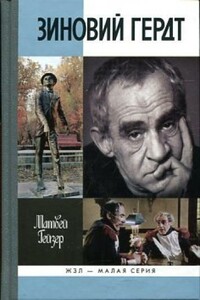

Зиновия Ефимовича Гердта называли «гением эпизода» — среди десятков ролей, сыгранных им в театре и кино, почти не было главных. Но даже самая маленькая роль этого актера запоминалась зрителям: ведь в нее были вложены весь его талант, вся бескомпромиссность, все чувство собственного достоинства. Многочисленные друзья Гердта, среди которых были самые известные деятели российской культуры, высоко ценили его мудрость, жизнелюбие и искрометный юмор. Их воспоминания об артисте вошли в книгу писателя Матвея Гейзера — первую биографию Гердта в знаменитой серии «ЖЗЛ».

Леонид Утесов — любимец нескольких поколений зрителей и слушателей, чье неповторимое искусство до сих пор не утратило своей притягательности. Певец с хриплым голосом, музыкант без музыкального образования, актер, на счету которого всего один удачный фильм, — все эти несовершенства он компенсировал талантом во всех проявлениях своей многогранной творческой натуры. Книга писателя Матвея Гейзера восстанавливает биографию Утесова, неотделимую от драматической истории XX века и от жизни его родной Одессы — города, где Леонид Осипович до сих пор остается любимейшим из земляков.

Самуил Яковлевич Маршак — талантливый поэт, переводчик, драматург, прозаик, выдающийся общественный деятель, стоявший у истоков советской детской литературы. Его творчеству посвящено много литературоведческих исследований. Однако настоящая книга, принадлежащая перу доктора филологических наук, профессора М. М. Гейзера, откроет читателям малоизвестного и даже «нового» Маршака — яркого и самобытного русско-еврейского поэта, начавшего свой творческий путь гораздо раньше (в 1904 году), чем принято считать.

В книге приведен библиографический список наиболее важных работ о жизни и творчестве Лермонтова. Он поможет ориентироваться в обширной литературе предмета, облегчит нахождение необходимых справок и будет способствовать дальнейшему углубленному изучению наследия писателя. Он должен также дать представление о направлениях в науке о Лермонтове и о деятельности отдельных ученых-лермонтоведов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.

Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.