Михоэлс - [4]

В своей книге «И одна — моя судьба» профессор Лев Адольфович Финк пишет: «Леонид Максимович Леонов рассказывал мне, как в 1946 году порадовало его неожиданное известие из Малого театра. Там собирались ставить пьесу „Золотая карета“. В труппе мучительно искали актера на трагическую роль старого мудрого еврея Рахума, который на вопрос о судьбе своих близких горестно отвечал: „Вы слышали такой адрес, Бабий Яр. Там они все лежат, внуки мои в том числе. Тут кончается биография… и начинается история“… Режиссер и автор спектакля долго искали исполнителя. И вдруг Леонов узнал, что Соломон Михоэлс решил временно прекратить работу в ГОСЕТе и перейти в Малый театр во имя того, чтобы сыграть Рахума, рассказать зрителям о трагедии еврейского народа в годы войны. Леонов был счастлив и гордился тем, что Михоэлс решил сыграть в его пьесе».

Здесь уместно заметить: «Реубейни» — вовсе не леоновский Рахум, и Михоэлс не был главным режиссером Малого театра. Тем не менее «безработица» ему не грозила. Михоэлса звали не только в Малый, но и во МХАТ, даже в Большой. Его мнение в комитете по Сталинским премиям было весомым и авторитетным. Казалось, пора успокоиться, время от времени играть давно сыгранные нестареющие роли (Тевье, Лир), руководить театром в свободное от общественной работы время и — наслаждаться светской жизнью. Тем более что жить весело, смачно Михоэлс умел. Но нет же — ему хотелось сыграть Реубейни.

Театровед Симон Давыдович Дрейден, узнав о намерении Михоэлса поставить спектакль о Реубейни, не только удивился, но и испугался. Своими сомнениями он поделился с Сергеем Владимировичем Образцовым, на что тот возразил: «А чем еще мог Соломон Михоэлс ответить Гитлеру? И не только в этом дело. Антисемитский душок проявляется и в нашей стране».

Между 16 марта 1944 года, днем, когда «триумвират» решил поставить в ГОСЕТе спектакль о Реубейни, и началом репетиций прошло немало времени, и в жизни нашего героя произошли очень важные события. В 1945 году он поставил спектакль «Фрейлехс» (не была ли это очередная «дань» Михоэлса за будущего «Принца Реубейни»?), удостоенный в 1946 году высшего по тем временам признания — Сталинской премии. Сохранилось письмо Н. Альтмана, заведующего литературной частью ГОСЕТа, к С. М. Михоэлсу. Автор письма считает, что в 1947 году нужно привлечь следующих драматургов: М. Миллера (пьесу о Соне Слуцкивер), М. Светлова (что-то из истории комсомола); в дальнейшем (на 1948 год и далее) намечалась постановка «Обороны Москвы» П. Маркиша, «Старого учителя» В. Гроссмана; пьесы Бруштейн «О виленских евреях после войны» и О. Литовского «Современник» уже были в работе.

Думается, не только эти спектакли были преддверием к спектаклю «Принц Реубейни» — подготовкой к нему была вся предыдущая жизнь Михоэлса.

Из воспоминаний Н. С. Вовси-Михоэлс: «Эту тему „человека ищущего, ошибающегося“ он нашел в прекрасном драматическом воплощении Д. Бергельсона „Принца Реубейни“ по Максу Броду. Работа над пьесой началась фактически в сорок четвертом году, после папиного возвращения из Америки, но спектакль, законченный в конце сорок седьмого года, так и не увидел свет.

Ни одна постановка, даже „Лира“, не заняла у отца столько времени. Объяснялось это той нечеловеческой нагрузкой, которую он… взвалил тогда на свои плечи. Над „Реубейни“ он работал с огромным увлечением. Впервые после „Тевье“ ему представилась возможность создать значительный и новый образ. Да и в режиссерском плане эта работа давала больше пищи для воображения, чем спектакли на современные темы. Несмотря на столь длительный период работы, мне не удалось побывать ни на одной репетиции. Но по рассказам тех, кто сумел посмотреть репетиции „Реубейни“, это было „самое грандиозное из всего, что создал Михоэлс как актер и режиссер“. Так говорил художник, оформитель спектакля Исаак Рабинович, да и не только он…

Сейчас, восстанавливая в памяти те годы, я понимаю, что работа над „Реубейни“ была единственным светлым пятном в папиной жизни того последнего периода».

Первую репетицию «Принца Реубейни» Михоэлс начал со слов: «В этой пьесе — что ни роль, то эпоха. Ответственный спектакль. Это первая историческая пьеса в нашем театре. Надо показать народ — это первое. Второе — мы не имеем права показывать неевреев одними погромщиками».

«…Первая историческая пьеса в нашем театре». Так ли это? А как же «Уриэль Акоста», «Разбойник Бойтре», «Суламифь», «Соломон Маймон»? Михоэлс забыл о них или они не были историческими? Может быть, слова эти случайно вырвались у него во время репетиции? Едва ли. Выступая перед актерами, по мнению всех тех, кто хорошо знал Михоэлса, он «взвешивал каждое слово». Ознакомившись со стенограммой репетиции «Принца Реубейни», я спросил Анастасию Павловну: «И все же почему Соломон Михайлович назвал „Принца Реубейни“ первой исторической пьесой в ГОСЕТе?» Она сказала, что сама спрашивала не раз об этом Михоэлса, но он шутя отвечал: «Как тебе объяснить?»

После одной из репетиций Михоэлс пришел домой уставший и удрученный. В таких случаях Анастасия Павловна заводила разговор о чем-то нетеатральном. В тот вечер, придя в себя, Михоэлс сказал: «Как объяснить актерам, что история никогда не щадила мой народ и, может быть, он давно растворился бы среди других народов, а благодаря таким людям, как Реубейни, он есть».

Фаина Георгиевна Раневская (1896–1984) признана одной из самых известных и любимых актрис отечественного театра и кино, хотя играла главным образом в эпизодах и чаще всего — отрицательные роли. У такого парадокса сразу несколько причин: актерский талант Раневской, ее человеческое обаяние и блистательное остроумие, проявляемое как на экране, так и в жизни. Артистки нет с нами уже двадцать пять лет, но из печати выходят все новые сборники ее шуток и афоризмов. Эта книга написана в другом жанре — она представляет собой первое полноценное жизнеописание Раневской, созданное писателем М. М. Гейзером на основе дневников и писем самой Фаины Георгиевны и воспоминаний знавших ее людей.

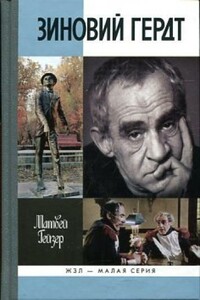

Зиновия Ефимовича Гердта называли «гением эпизода» — среди десятков ролей, сыгранных им в театре и кино, почти не было главных. Но даже самая маленькая роль этого актера запоминалась зрителям: ведь в нее были вложены весь его талант, вся бескомпромиссность, все чувство собственного достоинства. Многочисленные друзья Гердта, среди которых были самые известные деятели российской культуры, высоко ценили его мудрость, жизнелюбие и искрометный юмор. Их воспоминания об артисте вошли в книгу писателя Матвея Гейзера — первую биографию Гердта в знаменитой серии «ЖЗЛ».

Леонид Утесов — любимец нескольких поколений зрителей и слушателей, чье неповторимое искусство до сих пор не утратило своей притягательности. Певец с хриплым голосом, музыкант без музыкального образования, актер, на счету которого всего один удачный фильм, — все эти несовершенства он компенсировал талантом во всех проявлениях своей многогранной творческой натуры. Книга писателя Матвея Гейзера восстанавливает биографию Утесова, неотделимую от драматической истории XX века и от жизни его родной Одессы — города, где Леонид Осипович до сих пор остается любимейшим из земляков.

Самуил Яковлевич Маршак — талантливый поэт, переводчик, драматург, прозаик, выдающийся общественный деятель, стоявший у истоков советской детской литературы. Его творчеству посвящено много литературоведческих исследований. Однако настоящая книга, принадлежащая перу доктора филологических наук, профессора М. М. Гейзера, откроет читателям малоизвестного и даже «нового» Маршака — яркого и самобытного русско-еврейского поэта, начавшего свой творческий путь гораздо раньше (в 1904 году), чем принято считать.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге приведен библиографический список наиболее важных работ о жизни и творчестве Лермонтова. Он поможет ориентироваться в обширной литературе предмета, облегчит нахождение необходимых справок и будет способствовать дальнейшему углубленному изучению наследия писателя. Он должен также дать представление о направлениях в науке о Лермонтове и о деятельности отдельных ученых-лермонтоведов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.

Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.