Мифологии - [13]

Поверхность кушанья всячески стараются сделать зеркальной и округлой, прикрыв пищевой продукт сплошным слоем соуса, крема, топленого жира или желе.

Гладкость «пелены»-оболочки оказывается здесь характеристикой кушанья, то есть мифологии еды и облачения совмещаются: потребителю мифа предлагается своего рода евхаристия — поглощение (разумеется, воображаемое, посредством чтения журнала) божественного тела мира, безупречно замкнутого, каким в идеале является его собственное тело. Такой образ тела закономерно подменяет собой и тело эротическое, проникающее/проницаемое: в финале стриптиза «нагота тоже остается нереальной, гладко-замкнутой, словно какой-то красивый отшлифованный предмет, самой своей необычностью огражденный от всякого человеческого применения». Тело в такой мифологии парадоксальным, противоречивым образом объединяет в себе черты «классического» и «карнавального» тела, различаемых М. М. Бахтиным: подобно первому, оно непроницаемо извне, но. подобно второму, оно прожорливо; это какой-то фантастический Гаргантюа, желающий быть одновременно Аполлоном Бельведерским.

Подобно тому как в эстетике Барта амбивалентны понятия завершенности и полноты, амбивалентным оказывается у него и образ гладкой пелены. На уровне идеологической рефлексии он, разумеется, связывается с тематикой «покрова», ложного обличья — например, в статье 1975 года «Брехт и дискурс»:

«Разоблачение» состоит не столько в срывании покрова, сколько в его разделении на части; образ покрова обычно толкуется лишь как нечто скрывающее, скрадывающее, но важен и второй смысл этого образа — «обтянутость», «тонкость», «непрерывность»; подвергнуть критике лживый текст — значит разорвать ткань, скомкать покров[47].

В таком смысле и в «Мифологиях» Барт упоминает о «тошнотворной непрерывности языка», которую требуется прорывать, расчленять, чтобы добывать истину. Но обратимся к другой «практической мифологии» — «Буржуазный вокал», где распределение оценок оказывается противоположным: осуждая искусственные артикуляционные эффекты певца, Барт замечает, что «исполнитель неловко пытается внедрить в гладкую пелену своего пения какой-то паразитарный интеллектуальный порядок»; «гладкая пелена» здесь как раз та позитивная ценность, которую следует беречь от чужеродных вторжений. И так обстоит дело не только с музыкой, но и вообще с любой эстетизацией мира; в одном из самых эйфорических очерков «Мифологий» эстетика мюзик-холла описывается как «непрерывность, то есть в конечном счете пластичность» природы. Одним словом, гладкость и непрерывность — это действительно прекрасно, это объективные условия красоты, существующей независимо от буржуазного сознания, а порой даже от него страдающей.

Все эти противоречия имеют один культурный источник: бартовская концепция тела возникает на скрещении двух разнонаправленных тенденций — с одной стороны, классической эстетики, а с другой стороны, новейшей философской феноменологии, авторитетнейшим представителем которой для Барта выступал Жан Поль Сартр.

В трактате Сартра «Бытие и ничто» (1943) специальная глава посвящена тому, каким образом субъект осознает свое и чужое тело. Свое собственное тело, пишет он, мы можем постигать двумя взаимодополнительными способами — снаружи или изнутри:

…либо оно предстает как познанное и объективно определенное с точки зрения внешнего мира, но при этом как нечто пустое […] либо тело дается конкретно, как нечто полное […] в этом случае оно незримо наличествует в любом моем поступке […] оно не познано, а пережито.[48]

Эту двойственность стоит сопоставить с (псевдо)диалектикой полноты/пустоты в бартовском «мифе»:

…сидя в автомобиле и глядя сквозь стекло на пейзаж, я могу по желанию аккомодировать свое зрение то на пейзаж, то на стекло; то я вижу близость стекла и отдаленность пейзажа, то, напротив, прозрачность стекла и глубину пейзажа. Результат же такого чередования будет постоянным: стекло в моих глазах предстанет как близко-пустое, а пейзаж — как нереально-полный. Так же и в означающем мифа: форма здесь присутствует в своей пустоте, а смысл — отсутствует в своей полноте.

Члены двух логических формул не вполне совпадают, однако их структура существенно сходна. Тело, «переживаемое» изнутри, обладает полнотой, но при этом отсутствует как предмет, остается «незримо»; тело, «познаваемое» извне, как инструмент среди вещественного мира, внутренне пусто, зато с несомненностью присутствует в нашем сознании. Так же и «смысл» бартовского мифа (то есть «жизненное» содержание первичного, денотативного знака) при всем своем внутреннем богатстве отодвинут на второй план, является отсутствующим; тогда как пустая, чисто инструментальная «форма», через которую внедряется понятийное содержание самого мифа (коннотативного знака), присутствует на первом плане. Функциональная двойственность вторичного знака аналогична феноменальной двойственности человеческого тела — что, заметим сразу, ставит под вопрос утверждение Барта о чисто социальном характере данного знакового механизма. Здесь обнаруживаются и природные предпосылки того отчуждения знака (порабощения смысла формой), о котором говорилось выше. Наконец, отсюда же становится понятно напряженное внимание Барта к моментам

Необходимость этой книги заключается в следующем соображении: любовная речь находится сегодня в предельном одиночестве. Речь эта, быть может, говорится тысячами субъектов (кто знает?), но ее никто не поддерживает; до нее нет дела окружающим языкам: они или игнорируют, или недооценивают, или высмеивают ее, она отрезана не только от власти, но и от властных механизмов (науки, знания, искусства). Когда какой-либо дискурс вот так, сам собой, дрейфует в сторону неактуального, за пределы всяких стадных интересов, ему не остается ничего иного, как быть местом, пусть сколь угодно ограниченным, некоего утверждения.

Литературное наследие маркиза де Сада (1740–1814) — автора нашумевших своей «непристойностью» романов «Жюстина», «120 дней Содома», «Жюльетта» и др. — оказало заметное влияние на становление современного литературного и философского языка, а сам «божественный маркиз» стал одной из ключевых фигур в сегодняшних спорах вокруг так называемого модернистского проекта, связанного с верой во всемогущество человеческого разума. Публикуемые в настоящем издании работы крупнейших мыслителей современной Франции (Ж.

Структурализм и постструктурализм — союзники или соперники? Каковы взаимосвязи между поэтикой русской формальной школы и новейшей структурной поэтикой? И в чем суть постструктуралистского «разрушения поэтики»? Почему, едва пережив стремительный взлет, французский структурализм испытал столь же стремительное увядание, уступив место философии и практике «децентрации»? И отчего Ролан Барт, в 60-е годы единодушно признанный главой сциентистской «новой критики», в следующем десятилетии прославился уже как мэтр антисциентистской «семиологии множественности»? Чем «структура» отличается от «произведения» и «произведение» — от «текста»? Почему произведение подавляет свой текст, а текст стремится вырваться из под власти произведения? Что такое постструктуралистская «множественность без истины»?Отвечая на эти вопросы, составитель обратился к «золотому веку» французской гуманитарии, включив в книгу классические работы Кл.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга известного французского мыслителя посвящена реконструкции дискурсивных практик трех фигур — писателя де Сада, социалиста Фурье и основателя ордена иезуитов Лойолы. На первый взгляд, между этими фигурами нет ничего общего, однако всех троих можно рассматривать как логотетов, основателей новых языков. Эти языки, в отличие от обычных, не нацелены на коммуникацию; они представляют собой замкнутые на себя тексты.http://fb2.traumlibrary.net.

«Camera lucida. Комментарий к фотографии» (1980) Ролана Барта — одно из первых фундаментальных исследований природы фотографии и одновременно оммаж покойной матери автора. Интерес к случайно попавшей в руки фотографии 1870 г. вызвал у Барта желание узнать, благодаря какому существенному признаку фотография выделяется из всей совокупности изображений. Задавшись вопросом классификации, систематизации фотографий, философ выстраивает собственную феноменологию, вводя понятия Studium и Punctum. Studium обозначает культурную, языковую и политическую интерпретацию фотографии, Punctum — сугубо личный эмоциональный смысл, позволяющий установить прямую связь с фотоизображением.http://fb2.traumlibrary.net.

Системное мышление помогает бороться со сложностью в инженерных, менеджерских, предпринимательских и культурных проектах: оно даёт возможность думать по очереди обо всём важном, но при этом не терять взаимовлияний этих по отдельности продуманных моментов. Содержание данного учебника для ВУЗов базируется не столько на традиционной академической литературе по общей теории систем, сколько на современных международных стандартах и публичных документах системной инженерии и инженерии предприятий.

Книга представляет собой перевод на русский язык знаменитой «Тайны природы» Германа Хакена. Ее первейшая цель — донести до читателя идеи синергетики, позволяющие познать удивительные, необычайно разнообразные, организованные структуры, созданные самой природой. Для самого широкого круга читателей.

"В настоящее время большая часть философов-аналитиков привыкла отделять в своих книгах рассуждения о морали от мыслей о науке. Это, конечно, затрудняет понимание того факта, что в самом центре и этики и философии науки лежит общая проблема-проблема оценки. Поведение человека может рассматриваться как приемлемое или неприемлемое, успешное или ошибочное, оно может получить одобрение или подвергнуться осуждению. То же самое относится и к идеям человека, к его теориям и объяснениям. И это не просто игра слов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге представлен результат совместного труда группы ученых из Беларуси, Болгарии, Германии, Италии, России, США, Украины и Узбекистана, предпринявших попытку разработать исследовательскую оптику, позволяющую анализировать реакцию представителя академического сообщества на слом эволюционного движения истории – «экзистенциальный жест» гуманитария в рушащемся мире. Судьбы представителей российского академического сообщества первой трети XX столетия представляют для такого исследования особый интерес.Каждый из описанных «кейсов» – реализация выбора конкретного человека в ситуации, когда нет ни рецептов, ни гарантий, ни даже готового способа интерпретации происходящего.Книга адресована историкам гуманитарной мысли, студентам и аспирантам философских, исторических и филологических факультетов.

В своем исследовании автор доказывает, что моральная доктрина Спинозы, изложенная им в его главном сочинении «Этика», представляет собой пример соединения общефилософского взгляда на мир с детальным анализом феноменов нравственной жизни человека. Реализованный в практической философии Спинозы синтез этики и метафизики предполагает, что определяющим и превалирующим в моральном дискурсе является учение о первичных основаниях бытия. Именно метафизика выстраивает ценностную иерархию универсума и определяет его основные мировоззренческие приоритеты; она же конструирует и телеологию моральной жизни.

Книга посвящена философской герменевтике как науке о понимании текста и как науке о понимании мира в целом. Она состоит из двух частей: в первой рассматриваются основные понятия герменевтики текста, во второй — концепции отдельных авторов, исследующих процесс понимания мира человеком.Книга предназначена для преподавателей и студентов философских факультетов, представителей других гуманитарных дисциплин, а также для широкого круга читателей.

Э. Кассирер (1874–1945) — немецкий философ — неокантианец. Его главным трудом стала «Философия символических форм» (1923–1929). Это выдающееся философское произведение представляет собой ряд взаимосвязанных исторических и систематических исследований, посвященных языку, мифу, религии и научному познанию, которые продолжают и развивают основные идеи предшествующих работ Кассирера. Общим понятием для него становится уже не «познание», а «дух», отождествляемый с «духовной культурой» и «культурой» в целом в противоположность «природе».

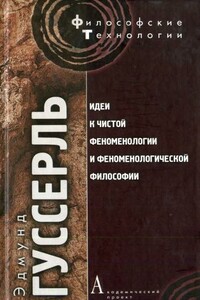

Ключевая работа основателя феноменологии — одного из ведущих направлений современной мысли, подвергающего анализу непосредственные данности сознания — представляет собой подробное введение в феноменологическую проблематику. В книге обосновывается понимание феноменологии как чистой науки, философского метода и мыслительной установки. Традиционные философские вопросы о восприятии и переживании, о сознании и мышлении, о разуме и действительности разворачиваются оригинальным образом. С немецкой обстоятельностью Гуссерль разбирает особенности феноменологической редукции, учения о ноэме и ноэзисе, позиции трансцендентального идеализма.http://fb2.traumlibrary.net.

Совместная книга двух выдающихся французских мыслителей — философа Жиля Делеза (1925–1995) и психоаналитика Феликса Гваттари (1930–1992) — посвящена одной из самых сложных и вместе с тем традиционных для философского исследования тем: что такое философия? Модель философии, которую предлагают авторы, отдает предпочтение имманентности и пространству перед трансцендентностью и временем. Философия — творчество — концептов" — работает в "плане имманенции" и этим отличается, в частности, от "мудростии религии, апеллирующих к трансцендентным реальностям.