Мичурин - [54]

То, что применял Мичурин к плодовым растениям, то-есть принцип управления развитием, Лысенко распространил на все полезнейшие, важнейшие для человека полевые растения — злаки, картофель, хлопчатник и т. п.

Первым шагом Трофима Денисовича Лысенко на этом пути и была яровизация пшеницы.

Это открытие — яровизация — недаром привело в восхищение Ивана Владимировича. Это был способ планомерно управлять развитием одного из важнейших для человека культурных злаков.

Издавна считалось, что озимая пшеница и яровая пшеница — это резко различающиеся формы, почти два разных растения. Твердо полагали, что озимая пшеница никогда не может стать яровой, и наоборот.

Лысенко решил проверить, так ли это. Ему удалось установить, что в зависимости от условий произрастания разница между озимой и яровой пшеницей в смысле продолжительности вегетационного периода и срока созревания может быть очень малой, почти ничтожной.

И вот он решил проделать смелый опыт: помочь зерну озимой пшеницы до посева пройти ту полосу внутреннего развития, которая отделяет, отличает ее от яровой.

Простая, как все гениальное, идея лежала в основе этого замысла молодого новатора Лысенко: заставить зерна озимой пшеницы до посева пройти ту стадию, которая в природной обстановке для растений озимой пшеницы приходится на осень и зиму.

Эту стадию Лысенко впоследствии назвал стадией «яровизации».

Он предложил своему отцу проверить эту мысль. Тот согласился. Они взяли несколько мешков зерна озимой пшеницы, рассыпали нетолстым слоем на полу амбара и, смочив его водой, некоторое время выдержали при пониженной температуре (0–3 градуса тепла). Чтобы эта температура не повышалась, приходилось зерно ворошить лопатами, «перелопачивать».

И вот за сравнительно недолгий срок (40–50 дней) пшеница, еще в зерне, действительно прошла важную стадию развития растения, стадию яровизации, превратившись таким образом из озимой в яровую.

Когда это зерно посеяли весной, именно как яровое, то взошедшие растения великолепно развились и дали обильный урожай в то же лето.

Молодой новатор Лысенко не ограничился яровизацией пшеницы. Он распространил принцип яровизации и на другие злаки: рожь, овес, ячмень, просо; применил этот принцип и к картофелю, изменяя только приемы и методы, только технику дела.

Проведя целую серию опытов с различными растениями по их яровизации, Лысенко сделал важнейший вывод: яровизация и другие стадии развития — это необходимые, нормальные процессы развития, проходящие однотипно и однородно как в искусственно создаваемых условиях (предпосевная яровизация наклюнувшихся зерен), так и в полевых условиях.

Под стадиями развития растений необходимо понимать не просто образование (рост) различных органов или частей растения, например стебля, листьев, цветов, плодов, а качественно переломные этапы, характеризующиеся и обусловливаемые прежде всего сменой требований, предъявляемых развивающимся растением к условиям внешней среды.

Так, например, для зерна, для его внутреннего развития, для дальнейшего прорастания его требуются вполне определенные температурные условия и условия влажности. Для всходов, появившихся на свет, вышедших на земную поверхность, нужны вполне определенные, кроме этого, световые условия (как считал и Мичурин). Для растения, вступившего в зрелость, в полосу цветения и плодо-образования, условия должны быть опять-таки иными.

Глубокому изучению стадийного развития растений и взаимоотношения между растением и внешней средой, внешними условиями и посвятил Т. Д. Лысенко все свои силы, всю энергию и настойчивость.

Успехи не замедлили прийти. Яровизация зерновых культур произвела, как известно, целый переворот в сельском хозяйстве СССР. Страна получила от яровизации дополнительно миллионы тонн хлеба. Вслед за этим Трофим Денисович Лысенко осуществляет на той же основе яровизацию картофеля и посадку его в летние сроки. Это позволило сельскому хозяйству нашего Юга избавиться от болезни «вырождения» картофеля, отказаться от завоза посадочного материала из областей средней полосы и ежегодно выращивать такое количество его, которое обеспечивает внутренние потребности в картофеле полностью.

Лысенко обратил свое внимание и на хлопчатник, эту исключительно ценную культуру, дающую сырье хлопчатобумажной текстильной промышленности. Хлопчатник, сильно разрастаясь, «жировал», образовывая много побегов, «ботвы», и очень мало коробочек хлопка.

Лысенко к этому явлению подошел тоже с позиций теории стадийного развития растений.

Развитие зеленой массы хлопкового куста полезно до какого-то определенного, переломного момента, именно до наступления фазы «бутонизации». После этого все силы, все соки растений должны итти на образование бутонов, цветков и коробочек, а не на «жирование», не на чрезмерное разрастание зеленой массы.

«Как же пресечь чрезмерное разрастание кустов хлопчатника?» — задался вопросом Лысенко.

И он нашел простое и блестящее решение, предложив ввести так называемую «чеканку» хлопчатника, то-есть прищипку верхушек у побегов куста. Такое вмешательство, являясь опять-таки одним из способов управления развитием растения, дало замечательные результаты. Кусты хлопчатника после «чеканки», как правило, прекращали образование вегетативных побегов и пышно покрывались цветками, а затем многочисленными коробочками, несущими в себе столь нужный народному хозяйству страны хлопок.

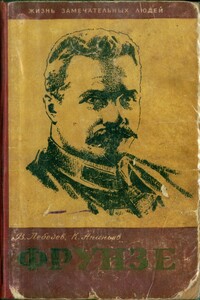

Эта книга рассказывает о героической жизни верного ленинца, неутомимого подпольщика, активного участника трех революций, талантливого советского полководца.Преследования и аресты, ссылка, каторга и два смертных приговора — ничто не сломило твердокаменного большевика, борца против царизма и капитализма. Бежав из-под стражи, он снова включался в активную борьбу за дело рабочего класса.После Великого Октября М. В. Фрунзе стал выдающимся советским военачальником. Войска под его командованием одержали ряд замечательных побед на фронтах гражданской войны.Жизнь Фрунзе — великий пример для советской молодежи.Второе, исправленное и дополненное издание.

Эта книга – увлекательный рассказ о насыщенной, интересной жизни незаурядного человека в сложные времена застоя, катастрофы и возрождения российского государства, о его участии в исторических событиях, в культурной жизни страны, о встречах с известными людьми, о уже забываемых парадоксах быта… Но это не просто книга воспоминаний. В ней и яркие полемические рассуждения ученого по жгучим вопросам нашего бытия: причины социальных потрясений, выбор пути развития России, воспитание личности. Написанная легко, зачастую с иронией, она представляет несомненный интерес для читателей.В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Флора Павловна Ясиновская (Литвинова) родилась 22 июля 1918 года. Физиолог, кандидат биологических наук, многолетний сотрудник электрофизиологической лаборатории Боткинской больницы, а затем Кардиоцентра Академии медицинских наук, автор ряда работ, посвященных физиологии сердца и кровообращения. В начале Великой Отечественной войны Флора Павловна после краткого участия в ополчении была эвакуирована вместе с маленький сыном в Куйбышев, где началась ее дружба с Д.Д. Шостаковичем и его семьей. Дружба с этой семьей продолжается долгие годы. После ареста в 1968 году сына, известного правозащитника Павла Литвинова, за участие в демонстрации против советского вторжения в Чехословакию Флора Павловна включается в правозащитное движение, активно участвует в сборе средств и в организации помощи политзаключенным и их семьям.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.