Маша Регина - [47]

Блин, я поверить не могу, неужели тебя действительно все эти вещи не волнуют? Ты же не можешь не понимать, что рано или поздно ты сдохнешь. И что до этого момента кровь из носу нужно понять, что происходит, иначе ты ничем не отличаешься от таракана. И вместо того чтобы испытать ужас от этого, ты заморачиваешься на том, кто с кем спит. Да ты сам спишь! Ау, проснись! Бесполезно. Я знаю, после литра в рыло хрен тебя разбудишь раньше двенадцати.

Я тоже тогда ложусь, хрен с тобой. Давай-ка я напоследок расскажу тебе, что будет утром. Утром ты проснешься, и тебе страшно захочется мне присунуть. Но ты не сможешь этого сделать, пока мы не помиримся, так что ты быстренько скажешь мне, что, типа, перебрал вчера, и вообще, мол, давай забудем, мы же любим друг друга, что бы там ни было, скажешь, что веришь мне, что да, я ни с кем не спала. Пахнуть еще будет противно, лень убирать бутылки, знаешь, кислый этот запах выдохшегося пива. Ну и вот, ты навалишься на меня, будешь отворачивать лицо, чтоб не дышать мне в нос перегаром, долго-долго будешь пихаться, потому что тяжело с похмелья. А ужас в том, что мне будет хорошо, понимаешь? Это сильнее меня. Я люблю тебя.

Games Play People

Маше не было нужды врать Роме, тем более что он и в самом деле спал, пока она давилась теплым пивом, стряхивала пепел в горлышко предыдущей бутылки и сочиняла ему свой иногда прорывающийся в речь монолог: действительно, с тех пор, как это само собой случилось на диване в гостиной два года назад, Маша ни разу не спала с А. А. Более того, она была настолько уверена в том, что ничего подобного и быть не может, что даже во время берлинского отпуска рассказала Роме, с кем она была, пока он трахал сокурсниц. Маша не могла подозревать, что А. А. станет Роминым идефиксом в пьяных контекстах типа у тебя был уже один умник, вот и иди к нему, если я не устраиваю, — а если бы могла, то, может быть, и не стала бы ничего рассказывать. Ромины нападки на умника были тем противнее, что Маше приходилось защищать А. А., она до сих пор чувствовала нежность к двум годам, проведенным с ним. Несмотря на это даже представить себе, что она могла бы вернуться к нему, казалось невозможным: этот сюжет был просто закрыт, реанимация его была бы родом петтинга с Мнемозиной, а Маша всегда испытывала отвращение к неестественным удовольствиям.

Более того — нет смысла делать из Ромы бесчувственного придурка — он тоже если и видел в А. А. соперника, то только в рассуждении Машиной головы, а не ее междуножья. Призывы вернуться к бывшему никогда ведь не означают именно то, что говорят, их смысл в простой дразнилке: козел твой бывший, а ты дура, что жила с ним. Если же иметь в виду, что по умолчанию мы предполагаем цельность человеческой личности во времени, то и того проще: Евгеньев, ты хоть бы Эрика Берна почитал — сама ты дура!

Когда Маша, получив свою медальку, вдруг, никому ничего не говоря, сорвалась из Венеции, Рома еще два дня сидел в номере, смотрел телевизор и пил. Несколько раз ему пришлось объяснять незнакомым девушкам и мужчинам, что он не знает, где Регина. Он действительно не знал. Может быть, она переехала в другую гостиницу, может быть, уехала с кем-нибудь прокатиться в Рим, Флоренцию, Милан, да мало ли куда и с кем можно прокатиться. Признаться в том, что Маша улетела в Питер, было сложно: пришлось бы заодно сказать себе, что это он ее довел. Проще было убеждать небритое отражение в том, что это она его довела: за всю неделю была с ним от силы два часа, улыбалась каждому встречному-поперечному, любой пархатый журналист ей важнее и нужнее, чем он, как будто он тут вообще ни при чем, а если никакого продюсера рядом нет, то, извини, я тебя люблю, но ничего не могу, уже сплю.

В конце концов Рома и в Питер полетел как бы не за Машей, а просто по инерции — не голубей же ему тут кормить. И, зайдя в квартиру, он не кинулся сразу искать следы Машиного возвращения, а обнаружил их — чашку с недопитым кофе, запачканную пепельницу — только после того, как старательно содрал с сумки все бирки и, смяв их в липкий комок, стал искать свободный пакет. Все это время — с того момента, как он вернулся в уже полупустой номер, до того момента, когда он, сев на незаправленную кровать, стал набирать Машин номер, — Рома твердил про себя обвинение за обвинением. Количество томов в виртуальном деле «Евгеньев против Региной» множилось и множилось. Присяжные в умилении теребили платки. Обвиняемая, коварно завладев сердцем истца, манкировала любовным чувством, заигрывала с другими мужчинами, проявляла непростительную невнимательность, ставила профессиональную реализацию выше семейных обязанностей этсетера, этсетера, этсетера. На основании изложенных фактов прокурор требовал признать Регину виновной в остывании любовного чувства и назначить ей наказание в виде исправительных работ по начатию всего с начала — прокуроры, да, косноязычны.

Шутки шутками, но, случись и впрямь беспристрастному наблюдателю разбирать это дело, Машиному адвокату пришлось бы туго. И не только потому, что мнение суда всегда охотнее склоняется на сторону обиженного мужчины — равноправие ведь существует только на бумаге, которая терпит любую ересь; в действительности равноправие означает лишь равновесие любви, — но и потому, что как раз равновесие-то Машиной с Ромой любви было безвозвратно нарушено, и отрицать это значило бы лгать под присягой. Равновесие, о котором идет речь, всегда равновесие неустойчивое, так что искусство любви в этом смысле схоже с искусством клоуна, удерживающего на собственном носу на потеху детям большой цветной шар. Со стороны падение этого шара представляет собой одно неделимое событие, но клоун-то знает, что окончательному падению предшествует замирание сердца и шум в ушах. Рома слышал этот шум каждый раз, когда они были наедине и Машин взгляд ни с того ни с сего останавливался, когда она скучнела посреди ничего не значащей болтовни, восторженность которой естественна только между влюбленными и пьяными. Он видел, что внутри нее идет какая-то работа, к которой он не имеет никакого отношения. Сердце его замирало, когда на его шутки:

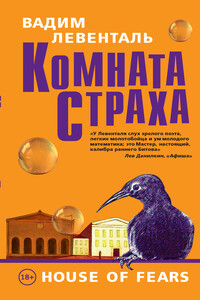

Мало написать «люблю», чтобы читатель понял – герой полюбил, и мало написать «ужас», чтобы у нас по спине рассыпались мурашки. Автор «Комнаты страха» умеет сделать так, чтобы его словам поверили. Сборник малой прозы Вадима Левенталя, блестяще дебютировавшего романом «Маша Регина», открывает новые грани его дарования – перед нами сочинитель таинственных историй, в которых миражи переплетаются с реальностью, а предметы обнажают скрытый в них огонь. Городской нуар и готическая новелла – вот жанры, которым на этот раз отдает дань финалист премии «БОЛЬШАЯ КНИГА» Вадим Левенталь. Завершает книгу повесть «Доля ангелов» – скупо, с ледяным лаконизмом рассказывающая о страшных днях Ленинградской блокады.

Книга Тимура Бикбулатова «Opus marginum» содержит тексты, дефинируемые как «метафорический нарратив». «Все, что натекстовано в этой сумбурной брошюрке, писалось кусками, рывками, без помарок и обдумывания. На пресс-конференциях в правительстве и научных библиотеках, в алкогольных притонах и наркоклиниках, на художественных вернисажах и в ночных вагонах электричек. Это не сборник и не альбом, это стенограмма стенаний без шумоподавления и корректуры. Чтобы было, чтобы не забыть, не потерять…».

В жизни шестнадцатилетнего Лео Борлока не было ничего интересного, пока он не встретил в школьной столовой новенькую. Девчонка оказалась со странностями. Она называет себя Старгерл, носит причудливые наряды, играет на гавайской гитаре, смеется, когда никто не шутит, танцует без музыки и повсюду таскает в сумке ручную крысу. Лео оказался в безвыходной ситуации – эта необычная девчонка перевернет с ног на голову его ничем не примечательную жизнь и создаст кучу проблем. Конечно же, он не собирался с ней дружить.

Жизнь – это чудесное ожерелье, а каждая встреча – жемчужина на ней. Мы встречаемся и влюбляемся, мы расстаемся и воссоединяемся, мы разделяем друг с другом радости и горести, наши сердца разбиваются… Красная записная книжка – верная спутница 96-летней Дорис с 1928 года, с тех пор, как отец подарил ей ее на десятилетие. Эта книжка – ее сокровищница, она хранит память обо всех удивительных встречах в ее жизни. Здесь – ее единственное богатство, ее воспоминания. Но нет ли в ней чего-то такого, что может обогатить и других?..

У Иззи О`Нилл нет родителей, дорогой одежды, денег на колледж… Зато есть любимая бабушка, двое лучших друзей и непревзойденное чувство юмора. Что еще нужно для счастья? Стать сценаристом! Отправляя свою работу на конкурс молодых писателей, Иззи даже не догадывается, что в скором времени одноклассники превратят ее жизнь в плохое шоу из-за откровенных фотографий, которые сначала разлетятся по школе, а потом и по всей стране. Иззи не сдается: юмор выручает и здесь. Но с каждым днем ситуация усугубляется.

В пустыне ветер своим дыханием создает барханы и дюны из песка, которые за год продвигаются на несколько метров. Остановить их может только дождь. Там, где его влага орошает поверхность, начинает пробиваться на свет растительность, замедляя губительное продвижение песка. Человека по жизни ведет судьба, вера и Любовь, толкая его, то сильно, то бережно, в спину, в плечи, в лицо… Остановить этот извилистый путь под силу только времени… Все события в истории повторяются, и у каждой цивилизации есть свой круг жизни, у которого есть свое начало и свой конец.

С тех пор, как автор стихов вышел на демонстрацию против вторжения советских войск в Чехословакию, противопоставив свою совесть титанической громаде тоталитарной системы, утверждая ценности, большие, чем собственная жизнь, ее поэзия приобрела особый статус. Каждая строка поэта обеспечена «золотым запасом» неповторимой судьбы. В своей новой книге, объединившей лучшее из написанного в период с 1956 по 2010-й гг., Наталья Горбаневская, лауреат «Русской Премии» по итогам 2010 года, демонстрирует блестящие образцы русской духовной лирики, ориентированной на два течения времени – земное, повседневное, и большое – небесное, движущееся по вечным законам правды и любви и переходящее в Вечность.

Жан Жене — у французов, Чарльз Буковски — у янки, у России новых времен — Эдуард Лимонов. В каждой национальной литературе найдется писатель, создавший яркий образ экзистенциального бунтаря, в котором олицетворено самосознание если не целого поколения, то значительной его части. Но мир, покинувший лоно традиции, устроен так, что дети не признают идеалов отцов, — каждое поколение заново ищет для себя героя, которому согласно позволить говорить от своего имени. Этим героем никогда не станет человек, застывший в позе мудрости, знающий сроки, ответы на главные вопросы и рецепты успеха.