Маршак - [8]

О нем сохранилось немало рассказов, легенд, похожих на притчи. Известно, что в Вильнюсе, где его усилиями была возрождена еврейская община, он по ложному доносу был арестован и вместе с семьей томился четыре года в тюрьме. Можно не сомневаться, что к его аресту были причастны заправилы кагала. Вот что написал он в своей книге «Kaw Hajaschar»: «Этими сетями (греха) спутаны многие заправилы общины. Тщеславием и властолюбием они вселяют в народ великий страх, но не во имя Господа. Сами они пользуются исключительными льготами, по отношению же к народу не проявляют никакого попечения при раскладе налогов. Сами они стараются платить возможно меньше, других же обременяют чрезмерно. При почестях и наградах они всегда первые; лица их пылают от обильных напитков, они тучны и сильны, ибо ни в чем себе не отказывают. А община, дети Авраама, Исаака, Иакова угнетены и разоряемы, они ходят босыми и нагими, потому что их грабят шамеши (Служки синагог. — М. Г.), взимающие налоги, и кагальные прислужники, с ожесточением врывающиеся в дома обывателей; они… дочиста обирают обитателей дома, они даже забирают их платья, их талесы и саваны… Даже подушки они отнимают, и у обывателей остается одна только солома в кроватях; в стужу или дождь домочадцы дрожат от холода и, сидя каждый в отдельном уголке, плачут… Но есть и такие заправилы, которые… едят и пьют на общинные деньги. Из этих же денег они дают приданое своим сыновьям и дочерям; все это награбленное добро — из трудовых денег еврейских обитателей… Такие главари едят кровь и плоть еврейского народа, грабят бедных, сирот и вдов…»

Гирш Койдановер издал сочинения отца, обогатив их своими комментариями (что-то похожее в наше время сделал сын Самуила Яковлевича Маршака — Иммануэль Самойлович, издав его восьмитомное Собрание сочинений). На книге Гирша Койдановера «Правильная мера» остановимся подробнее. Она наполнена мрачным аскетизмом, и это не случайно — вспомним, как много пришлось пережить и самому Гиршу Койдановеру, и польским евреям той эпохи. Есть в книге такие слова: «О человек, если бы ты знал, сколько дьяволов жаждут твоей крови, то ты бы всецело и телом, и душою подчинился Господу Богу».

Гирш Койдановер был не последним священнослужителем в роду Маршаков. Раввинский род Маршаков завершился лишь в начале XX века. Последними из священнослужителей-Маршаков были Реувен Авраам Маршак (1810–1910) и Шимон Ицхак Маршак, родившийся в 1850 году (дата приблизительная).

Яков Миронович Маршак — прямой потомок Шмуэля и Гирша Койдановеров. «Отец Якова Мироновича был человеком огромной физической силы, крутым и деспотичным, требовавшим соблюдения в доме порядка и обрядности, — писал Самуил Яковлевич. — Его старший сын Яков еще в отрочестве взбунтовался против „косности“ отца и стал жить по своему разумению… У него ни в чем не было середины. Людей он делил на две категории. Одна состояла сплошь из „светлых личностей“, другая — из отъявленных злодеев. Любопытно было то, что очень многие из людей, которых мы знали, по очереди побывали в обеих категориях — в „светлых личностях“ и в злодеях».

Мать Якова Мироновича — имя ее до нас не дошло (по мнению Юдифи Яковлевны Маршак, звали ее Эстер, предки ее — из Шклова) — была женщиной доброй, кроткой. Но могла проявить стойкость. «Она была способна на твердость и самопожертвование. В 1918 году — ей было уже за восемьдесят — она, лежа в параличе, заставила дочь, с которой доживала свой век, бежать с маленькими детьми из охваченного махновскими грабежами и пожарами городка, а сама осталась в доме одна и вскоре погибла…» — пишет в книге об отце «От детства к детям» Иммануэль Самойлович Маршак.

Мать Якова Мироновича слыла в своих кругах поэтессой. Она в буквальном смысле слова стихи не сочиняла, тем более не записывала их. Но весьма часто она «думала» вслух и разговаривала с детьми, а позже — с внуками стихами. Кто знает, может быть, именно эти способности передались внуку ее Самуилу. Подтверждений тому немало. Вот одно из них, рассказанное Корнеем Ивановичем Чуковским: «Когда мы праздновали юбилей знаменитого историка Евгения Викторовича Тарле, я как-то сказал Самуилу Яковлевичу, что даже ему, Маршаку, не удастся подобрать рифму к фамилии юбиляра. Маршак мгновенно написал такие строки»:

Впрочем, думается мне, способности Эстер достались не только внуку Самуилу, но и праправнуку ее — Александру Маршаку. Он, как и дед, оказался талантливым переводчиком и сочинителем поэтических экспромтов. Однажды, подарив автору этой книги сборник «Лирические эпиграммы Маршака», он вмиг сочинил:

Итак, поэтические способности семьи Маршаков — факт генетический и неопровержимый. Сам же Самуил Яковлевич первые свои стихи сочинил, не написал — сочинил, когда ему не было еще и двух лет:

Разумеется, в семье Маршаков детей никто никогда не бил, впрочем, лучше всего об этом рассказал сам Самуил Яковлевич в своих стихах:

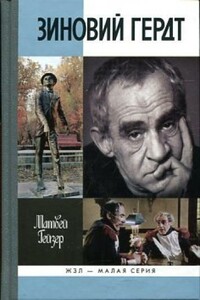

Зиновия Ефимовича Гердта называли «гением эпизода» — среди десятков ролей, сыгранных им в театре и кино, почти не было главных. Но даже самая маленькая роль этого актера запоминалась зрителям: ведь в нее были вложены весь его талант, вся бескомпромиссность, все чувство собственного достоинства. Многочисленные друзья Гердта, среди которых были самые известные деятели российской культуры, высоко ценили его мудрость, жизнелюбие и искрометный юмор. Их воспоминания об артисте вошли в книгу писателя Матвея Гейзера — первую биографию Гердта в знаменитой серии «ЖЗЛ».

Фаина Георгиевна Раневская (1896–1984) признана одной из самых известных и любимых актрис отечественного театра и кино, хотя играла главным образом в эпизодах и чаще всего — отрицательные роли. У такого парадокса сразу несколько причин: актерский талант Раневской, ее человеческое обаяние и блистательное остроумие, проявляемое как на экране, так и в жизни. Артистки нет с нами уже двадцать пять лет, но из печати выходят все новые сборники ее шуток и афоризмов. Эта книга написана в другом жанре — она представляет собой первое полноценное жизнеописание Раневской, созданное писателем М. М. Гейзером на основе дневников и писем самой Фаины Георгиевны и воспоминаний знавших ее людей.

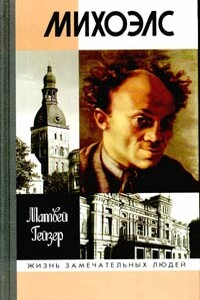

Книга Матвея Гейзера, выпускаемая в серии «Жизнь замечательных людей», — свидетельство признания значимости выдающегося актера талантливого режиссера и видного общественного деятеля Соломона Михоэлса. Государственный еврейский театр, у истоков которого стоял Михоэлс и которым он руководил более тридцати лет, стал символом расцвета еврейской культуры в СССР. Этот первый во многовековой истории евреев театр возник вскоре после Великой Октябрьской социалистической революции и просуществовал до конца 1949 года, но след, оставленный им в многонациональной советской культуре, значим и сегодня.В настоящем издании впервые публикуются ранее не известные читателю новые материалы, подробно рассказывается о жизни Михоэлса на фоне времени, в которое ему довелось творить, а также о людях, с которыми он дружил и работал.

Леонид Утесов — любимец нескольких поколений зрителей и слушателей, чье неповторимое искусство до сих пор не утратило своей притягательности. Певец с хриплым голосом, музыкант без музыкального образования, актер, на счету которого всего один удачный фильм, — все эти несовершенства он компенсировал талантом во всех проявлениях своей многогранной творческой натуры. Книга писателя Матвея Гейзера восстанавливает биографию Утесова, неотделимую от драматической истории XX века и от жизни его родной Одессы — города, где Леонид Осипович до сих пор остается любимейшим из земляков.

21 мая 1980 года исполняется 100 лет со дня рождения замечательного румынского поэта, прозаика, публициста Тудора Аргези. По решению ЮНЕСКО эта дата будет широко отмечена. Писатель Феодосий Видрашку знакомит читателя с жизнью и творчеством славного сына Румынии.

В этой книге рассказывается о жизни и деятельности виднейшего борца за свободную демократическую Румынию доктора Петру Грозы. Крупный помещик, владелец огромного состояния, широко образованный человек, доктор Петру Гроза в зрелом возрасте порывает с реакционным режимом буржуазной Румынии, отказывается от своего богатства и возглавляет крупнейшую крестьянскую организацию «Фронт земледельцев». В тесном союзе с коммунистами он боролся против фашистского режима в Румынии, возглавил первое в истории страны демократическое правительство.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Лина Кавальери (1874-1944) – божественная итальянка, каноническая красавица и блистательная оперная певица, знаменитая звезда Прекрасной эпохи, ее называли «самой красивой женщиной в мире». Книга состоит из двух частей. Первая часть – это мемуары оперной дивы, где она попыталась рассказать «правду о себе». Во второй части собраны старинные рецепты натуральных средств по уходу за внешностью, которые она использовала в своем парижском салоне красоты, и ее простые, безопасные и эффективные рекомендации по сохранению молодости и привлекательности. На русском языке издается впервые. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Повествование описывает жизнь Джованны I, которая в течение полувека поддерживала благосостояние и стабильность королевства Неаполя. Сие повествование является продуктом скрупулезного исследования документов, заметок, писем 13-15 веков, гарантирующих подлинность исторических событий и описываемых в них мельчайших подробностей, дабы имя мудрой королевы Неаполя вошло в историю так, как оно того и заслуживает. Книга является историко-приключенческим романом, но кроме описания захватывающих событий, присущих этому жанру, можно найти элементы философии, детектива, мистики, приправленные тонким юмором автора, оживляющим историческую аккуратность и расширяющим круг потенциальных читателей. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

В этой книге рассказано о некоторых первых агентах «Искры», их жизни и деятельности до той поры, пока газетой руководил В. И. Ленин. После выхода № 52 «Искра» перестала быть ленинской, ею завладели меньшевики. Твердые искровцы-ленинцы сложили с себя полномочия агентов. Им стало не по пути с оппортунистической газетой. Они остались верными до конца идеям ленинской «Искры».

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.

Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.