Маршак - [6]

Яков Миронович — так звали отца семейства — спрыгнул с пролетки, рассчитался с извозчиком, взял годовалого ребенка на руки, и вся семья направилась на заводской двор. Навстречу им шел улыбающийся, слегка подвыпивший человек с метлой в руках. Он явно обрадовался гостям:

— Родион Антонович просили вам передать, что будут здесь к обеду.

Внимательно посмотрев на женщину и, наверное, уловив в глазах ее тревогу, он сказал:

— Вам здесь понравится, мадам. Где же еще на свете есть место красивее и тише, чем наша Чижовка?

Потом пошел к пролетке и вскоре принес вещи к старому дому, спрятавшемуся где-то в глубине двора.

Яков Миронович родился в 1855 году в Западной Белоруссии, в каком-то местечке недалеко от Минска. Он был обладателем редкой, казавшейся странной фамилии Маршак. И в паспорте значился: «койдановский мещанин Минской губернии». Стало быть, предки его вели свой род из местечка Койданов — небольшого городка на реке Нетече, впадающей в Двину. Давным-давно, в XII веке, когда земли эти принадлежали России, небольшой этот поселок назывался красивым русским словом Крутогорье, но в конце XII века был завоеван татарским военачальником по имени Койдан и переименован в его честь. В 1249 году войска Миндовга — литовского православного князя — отвоевали этот город у татар (заметим, что евреи в ту пору сражались бок о бок с литовцами и поляками, за что в 1264 году король Болеслав пожаловал евреям охранную грамоту), но название его — Койданов — сохранилось до наших дней.

Итак, койдановский мещанин Яков Маршак приехал в Чижовку, эту забытую богом окраину Острогожска, по приглашению хозяина мыловаренного завода, пришедшего к тому времени в полный упадок. Последняя надежда была на Якова Маршака — человека, слывшего мастером своего дела. Пройдут годы, и его сын Самуил напишет об отце: «В своем деле он считался настоящим мастером и владел какими-то особыми секретами в области мыловарения и очистки растительных масел. Его ценили и наперебой приглашали владельцы крупных заводов. До Воронежа он работал в одном из приволжских городов на заводе богачей Тер-Акоповых. Но служить он не любил и мечтал о своей лаборатории.

Однако мечты эти так и не сбылись.

У него не было ни денег, ни дипломов, и рассчитывать на большее, чем на должность заводского мастера, он не мог, несмотря на то, что отличался неисчерпаемой энергией и несокрушимой волей».

Небезынтересна история предков Якова Мироновича Маршака. Далекие пращуры его уже в начале XVII века обитали в Койданове, затерявшемся на восточной окраине Речи Посполитой, могущественного литовско-польского государства. В конце XVI — начале XVII века в Койданове была большая еврейская община. Правители Речи Посполитой предложили евреям своей страны поселиться на новых территориях, дабы развивать там торговлю и ремесла. Они обещали евреям защиту от местного населения, но аборигены, конечно же, не были в восторге от появления на их землях иудеев. Между тем в Речь Посполитую стали приезжать иудеи со всей Европы. Об одном из них, еврее по имени Шауль, выходце из Италии, существует легенда. Он был умен и удачлив и вскоре оказался при дворе польского короля Батория. Могущественный и щедрый владыка даровал Шаулю звание Слуга короля. Предки Шауля были из Брест-Литовского — небольшого городка Минской губернии. Кто знает, говорит легенда о Шауле, возможно, Шауляй был назван в честь него. Существует предание, что после смерти Стефана Батория на должность короля было много кандидатур. Выборы длились целую ночь, и всю эту судьбоносную ночь королем Польши был еврей-талмудист по имени Шауль. Недолго царствовал Шауль. Наверное, тогда возникла пословица: «Дай Бог тебе царствовать больше, чем Шауль». Наутро королем избрали шведского принца Сигизмунда. И, как оказалось, выбор был весьма удачным — он правил почти пятьдесят лет. Этот потомок польской династии Ягеллонов в 1551 году даровал евреям все права, даже право назначать судей и выбирать раввина, то есть полное самоуправление, но даже при таком добром отношении к себе евреи Польши не пытались «сделаться» поляками: храня память о своих героях (от Моисея до Самсона), они прежде всего оставались верными своему Богу. В этом решающей была мудрость раввинов, мудрость Каббалы[2].

Город Койданов, еврейская община которого процветала в конце XVI — начале XVII века, был бы, наверное, сегодня забыт историей, если бы не сын койдановского равва Израиля. Звали его Аарон бен Израиль Шмуэль. Родился он в 1614 году. Шмуэлю еще не было тринадцати, когда ему доверили вести проповеди в синагогах, иешивах, а также участвовать в диспутах с почтенными раввинами. Уже в отрочестве Шмуэль бен Израиль позволял себе рассуждать о многих премудростях иудаизма. Мало того, он позволял себе высказывать это мнение вслух. О нем ходили легенды. Вот одна из них: «Шмуэлю шел шестой год, когда во время возникшего в Койданове пожара сгорел дом его родителей. Увидев отчаявшегося отца, сидящего у пепелища, рыдающую мать, Шмуэль спросил:

— Разве Бог разрешает так горевать из-за сгоревшего дома? Он поможет нам построить новый дом.

Фаина Георгиевна Раневская (1896–1984) признана одной из самых известных и любимых актрис отечественного театра и кино, хотя играла главным образом в эпизодах и чаще всего — отрицательные роли. У такого парадокса сразу несколько причин: актерский талант Раневской, ее человеческое обаяние и блистательное остроумие, проявляемое как на экране, так и в жизни. Артистки нет с нами уже двадцать пять лет, но из печати выходят все новые сборники ее шуток и афоризмов. Эта книга написана в другом жанре — она представляет собой первое полноценное жизнеописание Раневской, созданное писателем М. М. Гейзером на основе дневников и писем самой Фаины Георгиевны и воспоминаний знавших ее людей.

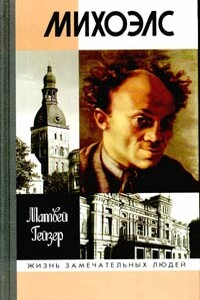

Книга Матвея Гейзера, выпускаемая в серии «Жизнь замечательных людей», — свидетельство признания значимости выдающегося актера талантливого режиссера и видного общественного деятеля Соломона Михоэлса. Государственный еврейский театр, у истоков которого стоял Михоэлс и которым он руководил более тридцати лет, стал символом расцвета еврейской культуры в СССР. Этот первый во многовековой истории евреев театр возник вскоре после Великой Октябрьской социалистической революции и просуществовал до конца 1949 года, но след, оставленный им в многонациональной советской культуре, значим и сегодня.В настоящем издании впервые публикуются ранее не известные читателю новые материалы, подробно рассказывается о жизни Михоэлса на фоне времени, в которое ему довелось творить, а также о людях, с которыми он дружил и работал.

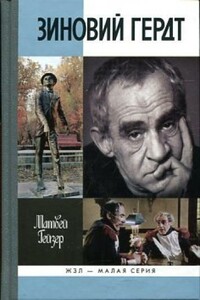

Зиновия Ефимовича Гердта называли «гением эпизода» — среди десятков ролей, сыгранных им в театре и кино, почти не было главных. Но даже самая маленькая роль этого актера запоминалась зрителям: ведь в нее были вложены весь его талант, вся бескомпромиссность, все чувство собственного достоинства. Многочисленные друзья Гердта, среди которых были самые известные деятели российской культуры, высоко ценили его мудрость, жизнелюбие и искрометный юмор. Их воспоминания об артисте вошли в книгу писателя Матвея Гейзера — первую биографию Гердта в знаменитой серии «ЖЗЛ».

Леонид Утесов — любимец нескольких поколений зрителей и слушателей, чье неповторимое искусство до сих пор не утратило своей притягательности. Певец с хриплым голосом, музыкант без музыкального образования, актер, на счету которого всего один удачный фильм, — все эти несовершенства он компенсировал талантом во всех проявлениях своей многогранной творческой натуры. Книга писателя Матвея Гейзера восстанавливает биографию Утесова, неотделимую от драматической истории XX века и от жизни его родной Одессы — города, где Леонид Осипович до сих пор остается любимейшим из земляков.

Книга является воспоминаниями бывшего сотрудника НКВД Александра Бражнева, впоследствии осужденного военным трибуналом за связь с «контрреволюционным элементом». Свидетель и поневоле участник сталинской политики террора в Украине в 1937–1941 гг., автор пытается очиститься от гнетущих воспоминаний прошлого через откровенный разговор с читателем. Массовые аресты в Харькове, Киеве, зверствования НКВД на Западной Украине, жестокие пытки невинных людей — это лишь отдельные фрагменты той страшной картины сталинизма, которая так детально нарисована Бражневым в его автобиографической повести «Школа опричников».Для широкого круга читателей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.

Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.