Марко Висконти - [2]

День, когда было назначено разбирательство этого дела, уже клонился к вечеру, и сокольничий графа стоял на парапете замка, высматривая, не покажется ли на озере одна из лодок, которые должны были вернуться из Беллано. Наконец он увидел вдали бурый парус. Парус приближался, становился все больше; наконец лодка, которая его несла, причалила к берегу, и сокольничий бросился со всех ног сообщить об этом своему господину.

Он нашел графа в богато украшенном зале, где тот восседал на большом кресле с высокой, увенчанной острием спинкой. У его ног на низкой скамеечке сидел прелестный паж, живой и резвый, как бесенок. Обреченный в силу своих обязанностей на молчание и неподвижность, мальчик исподтишка забавлялся с огромной борзой, которая виляла хвостом, настораживала уши и время от времени по его знаку начинала скакать и прыгать.

На вид графу дель Бальцо было лет около пятидесяти. Из-под его шапочки, отороченной черным бархатом, выбивались рыжие волосы, которые он с юных лет именовал белокурыми. Граф по-прежнему продолжал высокопарно называть себя белокурым, а поскольку с годами он поседел, то теперь и в самом деле именно белизна больше всего бросалась в глаза в его шевелюре. Худое веснушчатое лицо его заканчивалось острым подбородком, на котором, когда он говорил, тряслась короткая, жидкая бородка того же цвета, что и волосы. Серые глазки, глядевшие из-под мохнатых бровей, были не лишены огня, но на этом сухом лице в сочетании с неестественно тонкими в уголках и пухлыми посередине губами они лишь усиливали выражение блаженного самодовольства.

На руке графа сидел великолепный кречет, который, казалось, радовался его ласкам; он то нежно пригибался, издавая легкий клекот, то ерошил перья, то слегка поклевывал прикасавшуюся к нему руку. Когда сокольничий вошел в зал, благородная птица сразу узнала приручившего ее наставника. Забив крыльями и заклекотав еще громче, она, казалось, просилась к нему на руку.

— Ну как, — спросил хозяин у сокольничего, — кто-нибудь вернулся из Беллано?

— Да, Микеле и его сын Арригоццо только что высадились на берег в Карнеччо.

Граф пересадил кречета на руку пажу, который тут же вышел, и вместе с сокольничим стал ждать гребцов; последние не замедлили появиться.

Отец выглядел почти стариком, сыну же, красивому молодому человеку, было лет двадцать семь — двадцать восемь.

— Какие новости ты привез? — спросил граф у старика.

— Какие бог послал.

— Ну, рассказывай о судебном разбирательстве.

— Дело было так. Приехали мы в Беллано. Как только зазвонил колокол, из дома архиепископа к нам вышел какой-то человек с лицом вероотступника, а с ним три или четыре книжника и фарисея, и с ходу начал бормотать что-то непонятное. Потом он вытащил какие-то древние перга менты, только на то и годные, чтобы заворачивать в них соленую рыбу, и стал похлопывать по ним рукой, будто они могли подтвердить его вымыслы. Наконец он завел другую песню и нагло заявил, что У него есть свидетели, которые говорят, будто мы, лимонтцы, всегда были опороченными слугами монастыря.

— Наверное, оброчными?

— Ну да, обмороченными, и что поэтому нам всегда брили головы и только недавно позволили отпустить волосы. Ведь это такое оскорбление, что хуже, пожалуй, и не придумаешь!

— Но эти свидетели были там или нет? — спросил граф.

— Когда же их недоставало? Если бы нужно было снова распять господа нашего, так, вы думаете, не нашлось бы свидетелей? Были, конечно, свидетели, готовые за арбузную корку поклясться в чем угодно, — все эти проклятые гибеллины, продавшие душу дьяволу.

— И что было дальше?

— А дальше вот что. Как только кончила болтать эта хитрая лисица, заговорил наш адвокат Лоренцо Гарбаньяте. Он ясно сказал, что мы вовсе не вассалы и не обмороченные этого монастыря и что уже больше ста лет мы по закону ничего не платим, кроме подушной подати и общинных сборов, да еще десятину отрабатываем на сборе маслин и каштанов, ну, и поставляем лодки, а больше ничего. Потом он сказал в нашу защиту одно слово, очень какое-то чудное слово… Ты не помнишь, Арригоццо, какое это было слово?

— Он сказал что-то вроде, — ответил сын, — я помню, он сказал… что есть какое-то право… Ну, я не знаю, какое это право. Давнее, что ли…

— Он, наверное, сказал, что вы больше не крепостные по праву давности, — подсказал граф.

— Верно, вот как раз так! — в один голос воскликнули отец и сын.

— Еще бы! Я в таких делах разбираюсь.

— И чтоб доказать это мудреное право, — продолжал Микеле, — наш адвокат выставил своих достойных свидетелей, самых древних стариков из деревни и всей округи.

— Ну, и…

— Ну, и вроде бы все уже было кончено, верно? Раз уж с этим самым давним правом все оказалось ясно, так нет — этот злодей в судейской мантии выдумал новую штуку: «Обе стороны, говорит, привели свидетелей, готовых поклясться в своей правоте. Значит, по их показаниям истину установить невозможно. Передадим дело на суд божий!»

— На суд божий?

— Вот-вот. А все, кто собрался на площади, тут же стали хлопать в ладоши, будто и это взаправду была невесть какая мудрость. «Испытание каленым железом!» — крикнул кто-то. «Нет, кипящей водой!» — закричал другой. «Лучше крестом!» — крикнул и я тоже и сказал моему Арригоццо, чтобы он постоял за Лимонту, а он сказал, что согласен.

Вниманию читателей предлагается сборник рассказов английского писателя Гектора Хью Манро (1870), более известного под псевдонимом Саки (который на фарси означает «виночерпий», «кравчий» и, по-видимому, заимствован из поэзии Омара Хайяма). Эдвардианская Англия, в которой выпало жить автору, предстает на страницах его прозы в оболочке неуловимо тонкого юмора, то и дело приоткрывающего гротескные, абсурдные, порой даже мистические стороны внешне обыденного и благополучного бытия. Родившийся в Бирме и погибший во время Первой мировой войны во Франции, писатель испытывал особую любовь к России, в которой прожил около трех лет и которая стала местом действия многих его произведений.

После бала весьма пожилые участники вечера танцев возвращаются домой и — отправляются к безмятежным морям, к берегам безумной надежды, к любви и молодости.

Одноклассники поклялись встретиться спустя 50 лет в день начала занятий. Что им сказать друг другу?..

В том выдающегося югославского писателя, лауреата Нобелевской премии, Иво Андрича (1892–1975) включены самые известные его повести и рассказы, созданные между 1917 и 1962 годами, в которых глубоко и полно отразились исторические судьбы югославских народов.

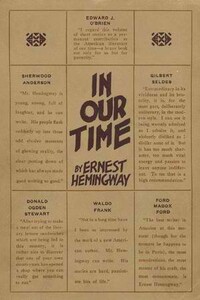

"В наше время" - сборник рассказов Эрнеста Хемингуэя. Каждая глава включает краткий эпизод, который, в некотором роде, относится к следующему рассказу. Сборник был опубликован в 1925 году и ознаменовал американский дебют Хемингуэя.