Маркиз де Сад и XX век - [3]

Молчаливое влияние этих фигур на литературу, влияние, которое в случае Батая, Клоссовски и Бланшо также в основном не поддается прямому комментированию, по силе сравнимо со скрытым воздействием Сада на литературу последних двух веков. Оно разделяет ту же судьбу. Зияние этого воздействия особенно ощущается в свете обилия предпринятых в последнее время попыток его прояснить, расколдовать. Неудача придать смысл тому, что зарождается в качестве противосмысла, закономерна, и нет ничего скучнее книг об этих авторах. В этих типах письма — черта, конечно, роднящая их с письмом Сада — внутренне заложено сопротивление интерпретации: такое письмо непревращаемо в объект, оно принципиально и упорно несозерцаемо.

Впрочем, там, где не срабатывает комментарий, остается еще одно действенное средство — симуляция, философствование без оснований, в каждом шаге «основывающее» само себя. Если мы поставим тексты Жоржа Батая о (поняв это «о» как исключающее любую объективность) Саде в один ряд со всей совокупностью его эротических, политэкономических, этнологических и других текстов, то обнаружится, что реальность, с которой эти тексты якобы соотносятся, откровенно иллюзорна, что и она тоже не поддается созерцанию. Другими словами, Батай понимает Сада в силу того, что уже имеет гетерологический[3] опыт; в то же время само существование текстов Сада усиливает его гетерологичность.

Применительно к Саду предельно обнажается одно обычно скрытое обстоятельство: литература — это, собственно, и есть жизнь. Следовательно, текстовые напряжения зависят от множества гетерогенных им по качеству, но равных по силе напряжений. Письмо здесь сопрягается с архаикой жизненного стиля; обряд и заклинание так же неразрывны в нем, как в шаманстве, и нам ничего другого не остается, как смириться с жестокой наивностью этой логики.

Итак, отношение к Саду не случайно определяется всей совокупностью писательских стратегий, как не случайно и то, что практически все собранные в этой книге тексты — тексты писателей. В них одновременно совершаются два принципиально неравнозначных акта: письмо о Саде и собственное письмо. Их неравнозначность определяется тем, что письмо о Саде есть акт собственного письма Батая и Камю, Клоссовски и Бовуар, Бланшо и Барта и в этом смысле фикция (в лучшем значении этого слова). Литературные стратегии самого Сада оказываются схваченными в этих сочленениях слов прежде, чем началась сознательная интерпретация Сада как литературной фигуры, а тем более стоящего за всем этим гипотетического человека. Столкновение этих глубинных стратегий происходит с самого начала, значительно раньше, чем интерпретация находит свой объект и возникает пространство созерцания. Совершенная гиперреальность письма Сада действует как индикатор, как химический реактив, проверяющий на симулятивность письмо «интерпретирующих» его авторов, и сам Сад, как проклинаемая или прославляемая ими фигура, материализуется в тех точках, где воссоздание его собственных фантазмов не состоялось и где провокация превратилась в оскорбление или хвалу (чего, собственно, и добивался от своих читателей Сад). Идеальным в этом отношении было бы письмо более гиперреальное, чем письмо самого Сада, но как раз это (в частности, из-за скандальной смерти Бога) и невозможно; поэтому вместо ожидаемого коллапса интерпретации мы имеем ряд более или менее состоявшихся симуляций.

Не менее драматично складывались дела у биографов Сада. Попытки создать объективную и даже научную биографию этого чемпиона по части литературной неприемлемости фрустрировались, во-первых, чрезмерностью некоторых событий его жизни (таких, как знаменитое «марсельское дело», связь с сестрой жены и других принципиально множественных событий, окончательная версия которых невозможна), а во-вторых, воплощенной чрезмерностью его письма. Многим из чисто человеческих отношений Сада не удавалось придать единый смысл не потому, что у его биографов не хватало терпения вычитать его из имеющихся документов и не потому, что какого-то решающего документа в его архиве всегда недоставало (его недостает во всех архивах, тут нет никакой специфики), но прежде всего в силу того, что сами его поступки были направлены на разрушение смысла предполагающего самотождественность субъекта, его самоданность в актах рефлексии. Его жизнь также обладала особой перформативностью, принципиально отличной от перформативности написанных им текстов. Для упорядочения неупорядочиваемого и для того, чтобы сделать заведомо неприемлемое, по крайней мере, внешне приемлемым для своих современиков, исследователи творчества Сада создали ряд мифологем, которые, подобно хорошо организованной системе шлюзов, помогают этому кораблю доплыть до читателя и заодно примиряют Сада со здравым смыслом, делая его хотя бы по видимости «нужным» или, на крайний случай, выносимым. С мифологемой нужности связана фигура Сада-ученого, составившего-де задолго до Краффт-Эбинга и Ломброзо периодическую систему психосексопатологий (см. в связи с этим комментарий к тексту Жильбера Лели, известного биографа и знатока Сада, тексту, включенному в этот сборник как пример «добатаевского» садоведения); здравому смыслу эпохи предписывается принять этого автора как Менделеева человеческой перверсивности. Особенно удобны для этой цели «120 дней Содома», которые — в частности, в силу их незаконченности — имеют обманчивое сходство с некоторыми образцами таксономических научных сочинений.

«Процесс Жиля де Рэ» — исторический труд, над которым французский философ Жорж Батай (1897–1962.) работал в последние годы своей жизни. Фигура, которую выбрал для изучения Батай, широко известна: маршал Франции Жиль де Рэ, соратник Жанны д'Арк, был обвинен в многочисленных убийствах детей и поклонении дьяволу и казнен в 1440 году. Судьба Жиля де Рэ стала материалом для фольклора (его считают прообразом злодея из сказок о Синей Бороде), в конце XIX века вдохновляла декадентов, однако до Батая было немного попыток исследовать ее с точки зрения исторической науки.

Необходимость этой книги заключается в следующем соображении: любовная речь находится сегодня в предельном одиночестве. Речь эта, быть может, говорится тысячами субъектов (кто знает?), но ее никто не поддерживает; до нее нет дела окружающим языкам: они или игнорируют, или недооценивают, или высмеивают ее, она отрезана не только от власти, но и от властных механизмов (науки, знания, искусства). Когда какой-либо дискурс вот так, сам собой, дрейфует в сторону неактуального, за пределы всяких стадных интересов, ему не остается ничего иного, как быть местом, пусть сколь угодно ограниченным, некоего утверждения.

Без малого 20 лет Диана Кочубей де Богарнэ (1918–1989), дочь князя Евгения Кочубея, была спутницей Жоржа Батая. Она опубликовала лишь одну книгу «Ангелы с плетками» (1955). В этом «порочном» романе, который вышел в знаменитом издательстве Olympia Press и был запрещен цензурой, слышны отголоски текстов Батая. Июнь 1866 года. Юная Виктория приветствует Кеннета и Анджелу — родственников, которые возвращаются в Англию после долгого пребывания в Индии. Никто в усадьбе не подозревает, что новые друзья, которых девочка боготворит, решили открыть ей тайны любовных наслаждений.

Лаура (Колетт Пеньо, 1903-1938) - одна из самых ярких нонконформисток французской литературы XX столетия. Она была сексуальной рабыней берлинского садиста, любовницей лидера французских коммунистов Бориса Суварина и писателя Бориса Пильняка, с которым познакомилась, отправившись изучать коммунизм в СССР. Сблизившись с философом Жоржем Батаем, Лаура стала соучастницей необыкновенной религиозно-чувственной мистерии, сравнимой с той "божественной комедией", что разыгрывалась между Терезой Авильской и Иоанном Креста, но отличной от нее тем, что святость достигалась не умерщвлением плоти, а отчаянным низвержением в бездны сладострастия.

«Человеческий ум не только вечная кузница идолов, но и вечная кузница страхов» – говорил Жан Кальвин. В глубине нашего страха – страх фундаментальный, ужасное Ничто по Хайдеггеру. Чем шире пустота вокруг нас, тем больше вызываемый ею ужас, и нужно немалое усилие, чтобы понять природу этого ужаса. В книге, которая предлагается вашему вниманию, дается исторический очерк страхов, приведенный Ж. Делюмо, и философское осмысление этой темы Ж. Батаем, М. Хайдеггером, а также С. Кьеркегором.

Книга выдающегося ученого Мориса де Вульфа представляет собой обзор главных философских направлений и мыслителей жизненно важного периода Западной цивилизации. Автор предлагает доступный взгляд на средневековую историю, охватывая схоластическую, церковную, классическую и светскую мысль XII—XI11 веков. От Ансельма и Абеляра до Фомы Аквинского и Вильгельма Оккама Вульф ведет хронику влияния великих философов этой эпохи, как на их современников, так и на последующие поколения. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Жизнь — это миф между прошлым мифом и будущим. Внутри мифа существует не только человек, но и окружающие его вещи, а также планеты, звезды, галактики и вся вселенная. Все мы находимся во вселенском мифе, созданным творцом. Человек благодаря своему разуму и воображению может творить собственные мифы, но многие из них плохо сочетаются с вселенским мифом. Дисгармоничными мифами насыщено все информационное пространство вокруг современного человека, в результате у людей накапливается множество проблем.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Развивая тему эссе «Разоблачённая демократия», Боб Блэк уточняет свой взгляд на проблему с позиции анархиста. Демократическое устройство общества по привычке считается идеалом свободомыслия и свобододействия, однако взгляните вокруг: наше общество называется демократическим. На какой стороне пропасти вы находитесь? Не упадите после прочтения!

К концу второго десятилетия XXI века мир меняется как никогда стремительно: ещё вчера человечество восхищалось открывающимися перед ним возможностями цифровой эпохи но уже сегодня государства принимают законы о «суверенных интернетах», социальные сети становятся площадками «новой цензуры», а смартфоны превращаются в инструменты глобальной слежки. Как же так вышло, как к этому относиться и что нас ждёт впереди? Поискам ответов именно на эти предельно актуальные вопросы посвящена данная книга. Беря за основу диалектические методы классического марксизма и отталкиваясь от обстоятельств сегодняшнего дня, Виталий Мальцев выстраивает логическую картину будущего, последовательно добавляя в её видение всё новые факты и нюансы, а также представляет широкий спектр современных исследований и представлений о возможных вариантах развития событий с различных политических позиций.

Перед вами собрание текстов знаменитых древнегреческих философов-материалистов: Гераклита, Демокрита и Эпикура.

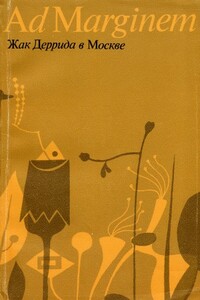

Книга «Жак Деррида в Москве: деконструкция путешествия» посвящена видному философу современной Франции, который побывал в нашей стране в феврале-марте 1990 г. Итогом этой поездки стали его заметки «Back from Moscow, in the USSR», в которых анализируется жанровое своеобразие серии «возвращений из СССР», написанных в 20-30-х гг. В. Беньямином, А. Жидом и Р. Этьемблем. В книгу также вошли статья московского философа М. Рыклина «Back in Moscow, sans the USSR» и беседа «Философия и литература», в которой, кроме самого Ж.

Скандально известный роман австрийского писателя Леопольда фон Захер-Мазоха (1836–1895) «Венера в мехах» знаменит не столько своими литературными достоинствами, сколько именем автора, от которого получила свое название сексопатологическая практика мазохизма.Психологический и философский смысл этого явления раскрывается в исследовании современного французского мыслителя Жиля Делёза (род. 1925) «Представление Захер-Мазоха», а также в работах основоположника психоанализа Зигмунда Фрейда (1856–1939), русский перевод которых впервые публикуется в настоящем издании.