Мандустра - [26]

Отец был стеклодувом: он умел изготавливать милые каждому русскому сердцу почти прозрачные бутылки, которые потом, на спиртовом заводе заливались вожделенной водкой. За особое мастерство ему выдавали каждую пятницу лишнюю бутылку — к двум, которые полагались всем. Обычно с мамой они выпивали эти три бутылки пятничным вечером, после работы, потом надевали скафандры и шли гулять возле дома, может быть, воображая, что вокруг — восхитительная майская ночь в средней полосе России, цветет сирень, стрекочут сверчки, пахнет уже летним теплом, и под каждым кустом их ждет мягкая зеленая трава, на которую они, поцеловавшись, рухнут, скидывая легкую одежду и обнимаясь, и соединятся в порыве страстной весенней любви в блеклом лунном сиянии…

Когда я совсем подрос, я заменил маму — она практически перестала выпивать, ограничиваясь одной рюмкой, а я, пойдя в шестнадцать лет на фабрику, присовокупил тем самым к отцовским трем еще свои две бутылки, так что мы с папой могли нормально напиваться и общаться целые выходные. И это были, наверное, лучшие дни моей жизни — еженедельные островки счастья, полные любви, надежд и упований. И, конечно, бесконечных споров о судьбе нашей Родины, которую мы потеряли.

Школы у нас не было, и на всей планете дети вырастали просто так, ничего не зная о прошлом и практически ничего не желая в будущем, поскольку оно у всех, в общем, было одинаковым: фабрика, или завод, или какой-нибудь рудный карьер, водка, женитьба и бесконечная борьба за существование в бесчеловечных условиях.

Все мои сверстники до того, как пойти на работу, гуляли по гористой марсианской пустоте днями напролет, ухитряясь даже играть во что-то наподобие футбола, найдя более-менее округлый камешек и построив каменные ворота. Но мне все это было неинтересно: я читал книги, общался с папой и хотел все узнать и все понять.

У меня был только один друг, с которым я иногда гулял и разговаривал. Его звали Володя Турищев, и он, в отличие от меня, был рослым, сильным и веселым парнем.

Когда мы беседовали с Володей, гуляя по дорожкам среди скал, забираясь на какие-то остроконечные пригорки, рискуя порвать скафандр, играя в войну или в покорение индейцев, которые, как нам представлялось, засели тут повсюду, сжимая натянутые луки, Володя совершенно меня не понимал и лишь отшучивался, переводя разговор на что-то обыденное и очевидное. Я выходил из себя, я начинал кричать — но все было тщетно; мы шли рядом, перекидываясь словами, как двое глухих, существующих в разных мирах, неожиданно сошедшихся в этой точке пространства.

— Разве ты не хочешь в Россию — нашу Родину? Разве тебе не снятся березы, запах снега, золотая осень, старый дуб в древнем парке, погосты, церкви-маковки, балалайки, наконец?.. — восклицал я.

— Я этого не знаю, — весело отвечал он и махал рукой. В моих наушниках возник какой-то писк, который потом тут же стих, словно его прогнал бодрый Володин голос. — Вот мы идем, вот — Марс, здесь я родился, здесь мой дом, мои родители… здесь, наконец… мой царь! А твоя береза для меня существует еще меньше, чем те индейцы, которых мы сейчас завоевываем… Я могу поверить, что вон там, за той скалой, притаился вождь краснокожих, хотя знаю, что все это — игра, несерьезно…

— Между прочим, про индейцев тебе рассказал именно я, потому что прочел об этом в книжке! А может, я соврал?! В любом случае — почему ты веришь в индейцев, а не в Россию?!

— Мне все равно, — безразлично говорил Володя. — Давай играть в Россию.

— Давай!!!

Это была моя любимая игра; глаза мои наливались слезами, когда я начинал почти полностью верить, например, в то, что я — древний русич, стоящий у бойницы стены родного Пскова или Козельска, и сжимающий сосуд с расплавленной смолой, чтобы вылить ее на мерзкую узкоглазую рожу пришедшего на нашу Землю с мечом врага! Врагом был Володя, который обычно, получив отпор, кричал, падая со скалы, и бился в конвульсиях. Тут я выбегал из укрытия и длинным камешком как бы поражал его в сердце, произнося сокровенные слова: «Кто на нас с мечом пойдет…» И так далее.

Разновидностей игры в Россию было много: иногда я был Сталиным, а Володя — немецко-фашистским оккупантом, и тогда я брал Рейхстаг, а его расстреливал из автомата Калашникова (продолговатого каменного обломка); порой я становился Кутузовым и весело забавлялся, глядя на то, как Турищев-Наполеон мерз в Московском Кремле; а однажды я даже объявил себя генералом Ермоловым и ввел в столицу поверженного Володю-Шамиля, который рухнул на колени, войдя в игровой раж, и взмолился: «Не казни мене, русский цар! Ты же добр, ты ж лучший цар в Поднебесье!»

Я задумался и гордо произнес:

— О, да! Я добр, потому что велик! Я — самый великий, поскольку Россия — самая великая держава Вселенной. Живи, басурманин, и расскажи об этом всякой твари по всем уголкам Галактики! И всегда помни…

Тут Турищев встал и засмеялся.

— А давай играть… в конец. В погибель Русской земли! Я буду Аль-Макдональдом, а ты… ты… Прези…

— Никогда!!!

Я бросился на него, пытаясь ударить под дых, но руки скафандра плохо слушались; Володя пнул меня ногой, и я упал, ударившись об острый камешек, который прорвал мою герметичность. Струя вырывающегося воздуха зашипела; Володя испугался и подбежал ко мне, склоняя голову в шлеме. Я задыхался, мне становилось холодно, но я сжал руки в кулаки и попытался представить великий красно-кирпичный Кремль, над которым реют сразу три русских флага: красно-сине-белый, бело-желто-черный и красный с серпом и молотом.

В сборнике представлены три новых произведения известного многим писателя Егора Радова: «Один день в раю», «Сны ленивца», «Дневник клона». Поклонники творчества автора и постмодернизма в целом найдут в этих текстах и иронию, и скрытые цитаты, и последовательно воплощаемые методы деконструкции с легким оттенком брутальности.Остальным, возможно, будет просто интересно.

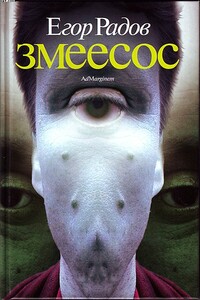

«Змеесос» — самый известный роман Егора Радова. Был написан в 1989 году. В 1992 году был подпольно издан и имел широкий успех в литературных кругах. Был переведен и издан в Финляндии. Это философский фантастический роман, сюжет которого построен на возможности людей перевоплощаться и менять тела. Стиль Радова, ярко заявленный в последующих книгах, находится под сильным влиянием Достоевского и экспериментальной «наркотической» традиции. Поток сознания, внутренние монологи, полная условность персонажей и нарушение литературных конвенций — основные элементы ранней прозы Радова.Перед вами настоящий постмодернистский роман.

...Однажды Советская Депия распалась на составные части... В Якутии - одной из осколков Великой Империи - народы и партии борются друг с другом за власть и светлое будущее... В романе `Якутия` Егор Радов (автор таких произведений как `Змеесос`, `Я`, `Или Ад`, `Рассказы про все` и др.) выстраивает глобальную социально-философскую, фантасмагорию, виртуозно сочетая напряженную остросюжетность политического детектива с поэтической проникновенностью религиозных текстов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Рожденная на выжженных берегах Мертвого моря, эта книга застает читателя врасплох. Она ошеломляюще искренна: рядом с колючей проволокой военной базы, эвкалиптовыми рощицами, деревьями — лимона и апельсина — через край льется жизнь невероятной силы. Так рассказы Каринэ Арутюновой возвращают миру его «истинный цвет, вкус и запах». Автору удалось в хаотическом, оглушающем шуме жизни поймать чистую и сильную ноту ее подлинности — например, в тяжелом пыльном томе с золотым тиснением на обложке, из которого избранные дети узнают о предназначении избранной красной коровы.

Повесть — зыбкий жанр, балансирующий между большим рассказом и небольшим романом, мастерами которого были Гоголь и Чехов, Толстой и Бунин. Но фундамент неповторимого и непереводимого жанра русской повести заложили пять пушкинских «Повестей Ивана Петровича Белкина». Пять современных русских писательниц, объединенных в этой книге, продолжают и развивают традиции, заложенные Александром Сергеевичем Пушкиным. Каждая — по-своему, но вместе — показывая ее прочность и цельность.

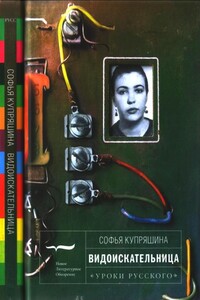

Новая книга Софьи Купряшиной «Видоискательница» выходит после длительного перерыва: за последние шесть лет не было ни одной публикации этого важнейшего для современной словесности автора. В книге собран 51 рассказ — тексты, максимально очищенные не только от лишних «историй», но и от условного «я»: пол, возраст, род деятельности и все социальные координаты утрачивают значимость; остаются сладостно-ядовитое ощущение запредельной андрогинной России на рубеже веков и язык, временами приближенный к сокровенному бессознательному, к едва уловимому рисунку мышления.

Новая книга рассказов Романа Сенчина «Изобилие» – о проблеме выбора, точнее, о том, что выбора нет, а есть иллюзия, для преодоления которой необходимо либо превратиться в хищное животное, либо окончательно впасть в обывательскую спячку. Эта книга наверняка станет для кого-то не просто частью эстетики, а руководством к действию, потому что зверь, оставивший отпечатки лап на ее страницах, как минимум не наивен: он знает, что всё есть так, как есть.